7c 日清戦後の軍拡

このページの内容

前ページで、日本は、日清戦後に「戦争ビジネスモデル」への期待感が成立してしまい、その結果として日清戦後の軍拡が支持されたように思われる、と申上げました。

このページでは、日清戦後の軍拡がどの程度のものであったのか、他方で欧米列強のビジネスモデルでは中核であった産業振興策に対しては、どの程度の予算が使われたのか、を確認することで、日清戦後の日本の進路の方向性と、日本の資本主義発達の歪みについて、検討したいと思います。

「臥薪嘗胆」なのに「十年生聚」をしなかった、当時の日本

「嘗胆」中の越は、「十年生聚、十年教訓」

「十年生聚、十年教訓」という言葉をご存知でしょうか?

筆者も、「十八史略」の抄解本 (筆者が読んだのは、辛島驍・多久弘一 『新十八史略詳解(改訂新版)』 (明治書院)、でしたが、多数あります)を読むまで、この言葉を知りませんでした。

この言葉は、「臥薪嘗胆」に関連した故事から出た成語です。なお、『十八史略』 は、司馬遷の 『史記』 をはじめとする中国の18の史書のダイジェスト版で、元朝の初めに出版されたもの、この言葉の原典は 『史記』 です。

「臥薪嘗胆」は、復讐心を忘れず常に強く持ち続ける、というだけの言葉ですが、「十年生聚、十年教訓」は、実際に復讐を成し遂げるための対策を示す言葉でした。

改めて「臥薪嘗胆」とは

「臥薪嘗胆」とは、ご存知の通り、中国の春秋時代の呉越2国の争いの中での故事によるものです。以下は、上掲の抄解本の通釈からの要約(ただし原文のひらがなの一部を漢字に変換)です。

呉が越を攻撃して、〔呉王〕闔閭は戦傷を受けて死んだ(BC496年)ので、子の夫差が位についた。夫差は、亡父のかたき伐ちをしようと志して、朝晩薪をつみ重ねた上に寝て、そこに出入りするたびに、人に、「夫差よ、お前は越人がお前の父を殺したのを忘れたか」と叫ばせ、しばらくの間も復讐のことを忘れなかった。〔臥薪〕

周の敬王の26年(BC494年)に夫差は越を夫椒山の下でうち破り、父の讎〔仇〕をむくいた。越王の勾践は、会稽山に逃げ込み、自分は臣下となり、妻は召使となりますから許してほしいと願った。〔会稽の恥〕

勾践は、国に帰ってから、獣の苦い肝を寝起きする場所に下げ、いつも肝をふり仰いでこれをなめて、「お前は会稽山で呉王夫差から受けた恥を忘れたのか」と言って志を励ました。〔嘗胆〕

越王勾践が行ったのが、「十年生聚、十年教訓」

最終的に越王勾践は、呉を打ち破って滅ぼすのですが、どうやって呉に勝つことが出来たのか、再び上掲・抄解本からの訓読(書き下し文)です。

越、十年生聚し、十年教訓す。周の元王の4年 (実は3年、BC473年)、越呉を伐つ。呉三たび戦って三たび北ぐ(にぐ = 敗北する)。

つまり、越王勾践の「嘗胆」はBC494年からBC473年まで20年もかかっていて、その間、越は、必ず呉に勝てるようになるよう、「十年生聚、十年教訓」を行っていた、というのです。

越が呉に三たび勝った結果、呉王夫差は和睦を願いますが、越は認めず、夫差は自殺し、呉は滅びます。

越の「十年生聚、十年教訓」とは、「まず富国、そして強兵」

この「越、十年生聚し、十年教訓す」の意味について、上掲・抄解本は、以下のように解釈しています。

越は、会稽の恥をすすごうとして、まず十年の間、民を養い国を富ませ、次の十年間は、民を教育し軍事を訓練し〔た〕。

「十年生聚、十年教訓」を、中国のインターネットサイトで確認しても、同様の解釈となっています(中国語簡体は日本語漢字に変換)。

用較長的時間繁殖人口、聚積財力、教育人民、使国家富強 <漢典>

〔長い時間をかけて人口を繁殖し、財力を集積して、人民を教育し、国家を富強にする〕

生聚: 繁殖人口、聚積物力; 教訓: 教育、訓練 <文学網 成語詞典>

つまり、越王勾践は、呉に負けた恥をそそぐため、嘗胆することでその恥をそそぐ意思を持続させる一方、呉に打ち勝つ現実的な方策として、まず富国化するための「十年生聚」策を実施、しかるのち「十年教訓」の強兵策を実施した、ということになります。

呉は、長江(揚子江)の下流域、現在の江蘇省の位置にあった国で、首都の姑蘇は現在の蘇州市と言われています。一方、越は、呉の南、現在の浙江省にあった国で、首都の会稽は現在の紹興市と言われています。

平野が広く肥沃な呉と比べ、山がちな越は国力が劣っており、呉に勝つには「嘗胆」するだけではだめで、越王勾践は、まずは国力を高める必要がある、と判断し実行したのでしょう。

故事から学ぶなら、日本もまずは「十年生聚」だった

この呉と越の国力の関係は、ちょうど、日清戦争後・日露戦争前のロシアと日本の関係にもよく似ていた、と言えるように思います。英仏のような先進国ではないものの、ヨーロッパの強国の一つであるロシアと、極東の発展途上国である日本では、国力に明らかな差がありました。

ですから、日清戦争後の三国干渉について、日本も「臥薪嘗胆」と言うのであれば、越と同様、まずは「十年生聚」策を実施するのが適切であったように思われます。

実際、当時の日本の知識人の多くは、現代の日本人とは異なり、中国の歴史や故事成語に関する知識もかなり高かったはずです。つまり、三国干渉で「臥薪嘗胆」を言った人たちのうち、少なからぬ人々が、越の「十年生聚、十年教訓」の故事も知っていた可能性が高いように思われます。

とすれば、「臥薪嘗胆」論とともに、「十年生聚」論も大いに論じられて良かったように思われるのですが、現実の日清戦争後の日本では、「十年生聚」は飛ばして、ストレートに「十年教訓」に進んでいってしまったようです。

日清戦後の日本の軍拡予算

日清戦争後の日本は、日清戦中と同規模の軍事支出を継続

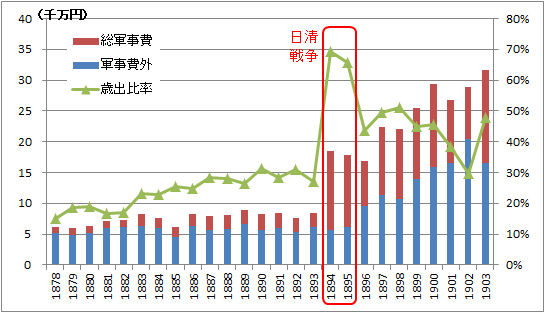

日清戦後の軍拡費用の大きさがどの程度であったかを明確にするために、グラフを見ていただきたいと思います。

このグラフは、「3 日本の戦争準備 - 3a 日本の軍備状況」で見ていただいたものと同じく、山田朗 『軍備拡張の近代史』 にある日本の軍事費および歳出に関する資料によって、筆者が作成したものです。前のグラフは、1878(明治11)年から、日清戦争の前年である1893年までの期間のグラフでしたが、下のものは、日露戦争の前年1903年までのデータを追加しています。

軍事費については、一般会計軍事費(=平時軍事費)だけでなく、臨時軍事費(=戦費)を含む総軍事費を使っています。実際のところ、日清戦争が行われた1894-95年と日露戦争前年の1903年以外は、一般会計軍事費と総軍事費にはほとんど差はありません。

このグラフからわかることには、次のようなことがあります。

● 日清戦争期間中 (1894-95の2年間):

総軍事費が毎年1億円を超過

これは、毎年の軍事費が2千万円強に過ぎなかった1893年以前と比べると、きわめて巨額の軍事費支出

● 日清戦後の8年間 (1896-1903年)

8年間中、1896年と1902年以外の6年、総軍事費はすべて1億円を超過

(1896年は7340万円と、1902年は8576万円)

戦争をしていないのにかかわらず、日清戦争期間と同等の巨額の軍事費を、毎年支出

● 歳出に占める軍事費の比率:

日清戦争前は30%程度まで → 日清戦後、特に1900年までは、45%前後にも増加

日清戦後の軍拡 - 陸海軍からの提案は、総額3億円近く

日清戦後の軍拡は、1895年夏から、翌96年春にかけて、政府に立案され、議会で討議されました。以下は、石井寛治 『日本の産業革命』 からの要約です。

陸海軍からの軍拡提案

日本は、清国から合計で3億6000万円の賠償金をきっかけに、ロシアを仮想敵とする大々的な軍備拡張に着手。陸相山県有朋は、従来の6個師団(1師団=平時1万人、戦時2万5000人で編成)を12個師団に倍増したうえ、アジア大陸での戦闘に必要な独立騎兵2旅団(師団の約半分の規模)と独立砲兵2旅団を新設する陸軍拡張計画を提案。

海相西郷従道も、海軍軍務局長山本権兵衛の進言に基づいて甲鉄戦艦6隻・一等巡洋艦6隻を中心とする、世界的水準の大艦隊を建設する海軍拡張計画を提案。

大軍拡を実行するには巨額の資金が必要。とくに排水量1万2000~1万5000トン級の甲鉄戦艦1隻の建造に約1500万円、9000トン級の一等巡洋艦1隻に約1100万円がかかる海軍の拡張費としては、10年間で2億1310万円が計上され、陸軍の拡張費8168万円(7年間)を大きく超過。12隻のうち10隻がイギリス、残りはドイツとフランスに1隻ずつ発注。

すなわち、海軍2.1億円、陸軍0.8億円、合計で3億円近い軍拡案が提案されたわけです。

陸軍の軍拡の考え方については、斎藤聖二 『日清戦争の軍事戦略』 からの要約で、補足しておきます。

陸軍軍拡の考え方

軍拡案の内容を説明する「陸軍拡張ノ理由」は1895年8月31日に完成。冒頭には日清戦争が列国との緊張関係の醸成を早めたという認識。今後は攻勢的防禦を取る必要があることが、本拡張案の所以。

所要兵力量算定の標準は、ロシアに設定。シベリア鉄道が完成すれば、ロシアは130大隊(約13万人)を極東に送り込むことができるようになる。日本がそれに対抗するには、17万の派遣兵力と国内防禦用に4万人、合せて概ね20万余の野戦軍が必要。平時14個師団(近衛+13個師団)。しかし財政的理由から13個師団(近衛+12個師団)を当面の軍拡案にする。

着手から野戦部隊の完成までは7年、縦列部隊を含めた全部隊充足まで12年かかるため、シベリア鉄道が5、6年以内に完成することを考慮すれば、時間的猶予はない。

実際の軍拡は、ほぼこの軍拡案に近い金額で行われました。すなわち、陸軍についてはそれまでの近衛+6師団(第1・東京、第2・仙台、第3・名古屋、第4・大阪、第5・広島、第6・熊本)に加え、もう6師団(第7・札幌、第8・弘前、第9・金沢、第10・姫路、第11・善通寺、第12・小倉)が設けられました。第7師団は1896(明治29)年、第8~第12師団は98(明治31)年の創設です。

また海軍については、八島・富士・敷島・朝日・初瀬・三笠の6隻の甲鉄戦艦と、浅間・常磐・吾妻・八雲・出雲・磐手の6隻の一等巡洋艦が建造され、1896年から1900年 にかけて進水しました。

日清戦後の軍拡は、ロシアが仮想敵

上に確認しました通り、日清戦後の軍拡は、ロシアを仮想敵として、ロシアに対抗できる戦力を準備しようとしたものでした。日清戦争前の軍備では、清国と戦える軍事力の整備が目標とされました(「3 日本の戦争準備 - 3a 日本の軍備状況」)が、仮想敵国が完全に切り替わりました。

1904-05年の日露戦争では、この軍拡で増設された師団も、新造された戦艦・一等巡洋艦も、すべて戦線に投入されました。その点からすれば、この軍拡の実施が日露戦争の日本側の前提条件になっていた、軍拡が計画通り実施できたことで、日露は開戦し日本が勝利できた、と言えるかもしれません。

ただし、ロシアが仮想敵とされるに至った因果関係を考えてみると、事はもう少し複雑であるように思われます。

ロシアが仮想敵とされるに至ったのは、日清講和に対しロシア主導の三国干渉を受けたこと、朝鮮についてもロシアの影響力下に置かれるようになったこと、ロシアはシベリア鉄道を建設中で完成すれば極東軍事力が大幅に強化されることが明らかであったこと、などの理由によると思われます。

すでに確認してきましたように、日清講和に対し三国干渉が行われた原因は、講和にあたって日本自身があまりにも法外な領土割譲要求を行ったことでした(「5 講和と三国干渉 - 5b 三国干渉」)。また、朝鮮がロシアの影響下に置かれるようになったのは、日本からの資金支援不足・三国干渉・三浦公使による閔妃殺害事件などの結果でした(「6 朝鮮改革と挫折 - 6c 三国干渉後の井上公使退任」・「同 6d 閔妃殺害事件」)。

ロシアは、シベリア鉄道の建設は行っていましたので、極東での影響力拡大を図る方針を持っていたことは間違いありません。しかし、日本は、日清戦争には大勝利をしたものの、講和や対朝鮮政策での日本自身の失策の結果、東アジアでのロシアの影響力の、より急激な拡大を招いてしまったのです。

日清戦争を行っていなければ、大きな戦費を使う必要はなくそれを民力強化に支出できていたでしょうし、ロシアの極東進出ペースはもっとゆっくりしたものであったでしょうし、そうなれば、日清戦争前の「健全財政の範囲内での軍拡」方針をそのまま維持できていて、その分、日本の経済力強化のためのより大きな支出を継続できていた可能性が十分にあります。

そうなっていれば、「貧国強兵」ではなく、まずは経済力拡大・富国化 → 税収増加・同一支出比率でも軍事支出額増加 → 強兵化、という本当の「富国強兵」路線を歩んで行けていた可能性が十分にあったように思われますが、いかかでしょうか。

日清戦争後は、ロシアも極東で軍拡

ところで、日清戦争後に軍拡に走ったのは、日本だけではなく、ロシアも極東での軍拡を推進したようです。S. C. M. Paine, "The Sino-Japanese War of 1894-1895" (サラー・ペイン 『日清戦争』)は、次のように述べています。要約です。

日本に対抗する、ロシア極東軍の軍拡

日清戦争の最後の数か月間に、ロシア政府は、その対外政策の優先順位を極東に向け、ロシアの満州に対する植民地化・発展計画を急速に加速。ロシア政府は、日本は防衛の弱いシベリア辺境の重大な脅威だと結論、極東でのロシアの主要なライバルとして、日本がイギリスにとって代わった。

ロシア側では、1894年の22.5万トンのロシア艦隊は、1907年までに68万トンまで増強されることになった。1890年から1894年まで、陸軍への配分は平均261百万ルーブル、海軍の支出は47百万ルーブルだったが、1895年から1897年までの期間では、平均302百万ルーブルと71百万ルーブルに増加した(1898年の臨時支出は除外)。

1900年にニコラス2世はロシアの太平洋艦隊を日本の艦隊より30パーセント強力にすることを承認した。極東での軍拡競争が進展していた。ロシアの、シベリア横断鉄道でその極東防衛を強化しようとする試みは、日本の対策に刺戟を与え、極東での全面的軍拡競争につながった。この事がついに日露戦争をひきおこした。

日清戦争で、日本は、仮想敵国を清国→ロシアに変えましたが、上記からは、ロシアもまた、極東での仮想敵国をイギリス→日本に変更し、日本を意識した極東での軍事力増強方針とすることが、日清戦争末期に決定されたことが分かります。

日清戦争を行っていなければ、ロシアと日本の軍拡競争も避けられていた可能性が大です。

日清戦後の軍拡のため、財政は健全路線から赤字路線に転換

伊藤首相と松方蔵相の対立、松方辞任で健全財政路線は敗北

陸海軍からの軍拡案について、政府の予算案に組み込む過程で、当時の伊藤首相と松方蔵相とが対立し、松方蔵相が辞任することになります。この松方蔵相辞任問題について、再び、石井寛治の前掲書からです。

軍拡と産業育成のバランスを目指した松方財政計画と、95年8月蔵相の辞任

軍備を拡張すれば、その維持のための一般会計からの陸海軍省関係の支出も急増。また日清戦後になると、鉄道・通信網の拡充や、特殊銀行の整備をはじめとする産業育成のためのインフラストラクチャーの予算も必要。

1895年3月、明治天皇の強い意向を受けて伊藤内閣の蔵相に就任した松方正義の財政計画は、軍備拡張と産業育成という両目標を、国民の税負担力の限度を考慮しつつ推進しようという、バランスのとれたもの。すわわち、軍拡費を当面合計1億8000万円程度に抑えて清国賠償金から支出することとし、日清軍事公債を毎年1000万円ずつ償還しながら同額の事業公債を発行してインフラ整備に充てる、というもの。しかし、この案は閣議で否決され、松方は同年8月、蔵相を辞任。

「3 日本の戦争準備 - 3a 日本の軍備状況」のページで、伊藤・松方・井上ら、初期議会当時の日本政府の主流派は、外交的には協調路線をとるとともに、健全財政の維持を至上命題としており、軍拡もその許容する範囲でのみ実施されたことを確認しました。

松方蔵相は、日清戦後においても、日清戦前と同様、健全財政の範囲内での軍拡を目指そうとしたように思われます。しかし、松方蔵相は辞任、結果として財政能力を超える軍拡が行われることになってしまいます。また、この松方辞任は、三国干渉後の日本の朝鮮で、日本政府が一旦決めた朝鮮への「300万円恵与」を空約束化して、日本の影響力喪失にも大きな影響を与えたことは、「6 朝鮮改革と挫折 - 6c 三国干渉後の井上公使退任」のページで確認しましたとおりです。

松方蔵相が辞任するとともに、健全財政路線が棄てられたことは、日本の進路の選択にとっても、非常に重大な出来事であったと言えるのではないか、と思いますがいかがでしょうか。

なお松方正義は、1896年9月から1897年12月まで、伊藤博文の後を継いで首相になりましたが、その間も健全財政路線に戻すことは出来ませんでした。

松方辞任後、伊藤首相は自由党と提携

日清戦前も政府は議会対策に苦労していました。そして今も松方辞任です。その状況に伊藤首相は、自由党と提携することで議会を乗り切ります。以下は、原田敬一 『日清・日露戦争』 からの要約です。

伊藤内閣と自由党との提携

松方辞任は政治危機でもあった。乗り切る方法は自由党との提携である。自由党は7月の代議士総会で、軍備拡張・実業奨励を掲げ、三国干渉による遼東半島還付責任を追及しない、と宣言していた。提携協議が進められ、11月の代議士総会では、板垣総理が内閣との蜜月状態を公然と演説し、提携「宣言」を満場一致で採択した。

1896年度の予算

日清戦後最初の議会、第9議会に提出された1896年度予算案は、前年度予算と比べて、軍事費で4370万円増、勧業費・製鉄所設立・交通運輸機関・治水などで1190万円増など大幅な積極予算案で、予算規模は戦前の2倍にもなった(歳出案 1億5250万円)。衆院予算委員会は172万円を削減したが、総額の1.1%にとどまり、自由党と伊藤内閣の提携が功を奏した。

5個師団増設には批判が強く、衆議院では自由主義経済論者田口卯吉ら、貴族院では谷干城や曽我祐準らに元陸軍将官からも、軍拡は日本を「不自由な国」にするとして反対があったが、少数派だった。日清戦争の結果、軍事大国の道を歩むというのが今や議会の多数を占めていた。

政府が与党を持つこと自体は当然のことであり、自由党との提携は議会運営上の一つの進歩だったと言えるように思います。問題があるとすれば、三国干渉の責任追求が棚上げされ、三国干渉を受けた原因が、実は日本自身の法外な領土割譲要求にあった、という反省がなされなかった点でしょうか。

渡辺蔵相下で、軍拡費はほぼ元通り復活、赤字財政で軍拡

自由党との提携で議会を通した予算ですが、軍拡費は結局どうなったのでしょうか。以下は、また石井寛治の前掲書からの要約です。

公債依存財政で、結果的に財政は困難化、民間経済にしわ寄せ

松方にかわってふたたび蔵相に就任した渡辺国武は、軍拡費を合計2億7700万円に増額、軍事公債を追加発行しながら事業公債も発行する、という計画を作成。

民間経済の力量を無視した大軍拡を組み込んだ予算は、1898年末の地租増徴と99年6月の英貨公債1000万ポンド(=約1億円)の成立により、かろうじて実行されていったが、1900~01年恐慌が起こるや、内国債の募集は不可能となり、政府は行財政の緊縮と公債支弁事業の中止・繰延に追い込まれた。

こうして日本は、軍備拡張という目標に片よって帝国主義化の道を突っ走り、日清戦後は、民間経済を抑圧、もう一つの目標であった産業育成を十分になしえなかった。

結局軍拡費は、陸海軍の当初案にきわめて近い金額となったわけです。松方案からすれば、1億円近い増額となりました。松方案でも増税が必要であったのに、これだけ巨額の増額を行うわけですが、その原資を公債に依存しようとしました。公債も、国力によって消化される能力の限界があります。日本は、国力を越えた軍拡を行おうとした、と言って良いように思われます。

日清戦後の国家財政の変化、増税・賠償金・国債で補充

日清の戦前と比べ、戦後は国家の財政状況はどのように変化したのか、原田敬一 『日清・日露戦争』 からの要約です。

日清戦後の軍拡は、国家財政の劇的な構造的変化

一般会計歳出では、第1議会から第6議会までの5年間(1891~95年)の平均8166万円が、日清戦後の第9議会から第19議会までの9年間(1896~1904年)の平均2億4910万円に3倍化。

同期間の一般会計歳入では、租税収入6729万円、経常収入8561万円が、租税収入1億2725万円、経常収入1億8645万円と倍加。2倍という大増税は、酒税・地租・所得税・醤油税の引き上げ、登録税・営業税の新設によって強行。なかでも酒税など、広く民衆から取る間接税の増税が大きな部分。自由商品だった煙草も、国家直営の専売事業に移管。

日清戦前には平均395万円の黒字であった国家財政は、日清戦後の9年間は平均6249万円という大赤字に転換。これを補ったのは、国債と日清戦争賠償金。後者から一般会計に繰り入れられたのは平均3400万円、赤字の54%。国債は5年間で平均4100万円の借入。1898年には金融が逼迫状態となったため、国債募集も不可能となり、ついに外債発行に転換。英貨公債1000万ポンドの募集。

「借金をして軍拡」という方針が貫かれた、と言えるように思います。

日清戦後の軍拡が、日本の経済に与えた影響

日清戦後の産業育成予算は、軍拡予算の半分以下

他方、日清戦後の産業育成策にはどの程度の予算が使われたのでしょうか。再び、原田敬一 『日清・日露戦争』からのからの要約です。

日清戦後の産業発展のための施策

産業発展の方策は、① 直接投資による官業経営、② 間接投資による民間産業育成、の2つで実施された。①では、官営製鉄所の設立、官営鉄道の建設(1896年から1903年に新線建設費7400万円、東海道線複線化費用2500万円、合計約1億円)、電信電話事業の拡大と、製鉄・交通・通信の分野に限定された。

②の一つが、一定の基準で補助金を与える奨励法制度。東京商工会議所の建議などの要求に応えたもので、欧米航路に就航できる大型鉄鋼船の造船と航路設定に対し、1896年3月に航海奨励法と造船奨励法を制定し補助金を与える。遠洋航路の拡充は、日本の輸出入品に有利に働き、同時に大手海運各社の海運収入を急増。

官営製鉄所は、「96年度から4年継続の設立予算400万円余」(大江志乃夫 『日本の産業革命』)なので合計1600万円、「製鉄・交通・通信」すべて合計しても、1億数千万程度の規模であったようです。3億円近かった軍拡費と比べれば、産業発展予算は半分以下のレベルにすぎなかった、軍拡費を抑制していたならもっと産業発展に力を入れることができていた、と言えます。

『戦争の経済学』から見た日清戦後

ポール・ポースト 『戦争の経済学』 は、戦争や軍備等に関して、経済学の理論を使って分析を行っています。この本に出てくる経済学の公式を使って、日清戦後の日本経済を考えてみたいと思います。

まずは、戦争が経済を活性化するかどうかに関し、著者自身が本書で行っている議論について、以下に要約します。

戦争は経済を活性化するか、打撃を与えるか

マクロ経済の関係式

Y:国の所得 = C:消費 + I:民間投資 + G:政府支出 +(X:輸出 - M:輸入)

国の所得Yを増やすのに、消費Cや民間投資I が不足なら政府支出Gを増やす。一般に、道路の建設といった公共事業プロジェクトを実施するが、軍備を購入しても支出は増やせる(軍事ケインズ主義)。国の所得Yの成長で最終的には物価水準があがるインフレーション。インフレは予想外だと、経済に対してマイナス効果をもたらす。

条件がそろえば戦争は経済にとって有益。開戦時点での低経済成長および低いリソース利用度、戦時中の巨額の継続的な支出、紛争が長引かないこと、本土で戦闘が行われない戦争であること、資金調達がきちんとした戦争であること。

第一次世界大戦、第二次世界大戦、および朝鮮戦争は、戦争により経済が良くなった。ただし戦後は不況となりマイナス面も示した。ベトナム戦争以後は、湾岸戦争もイラク戦争も、戦争による経済の活性化は生じなかった。

軍事支出は民間部門の支出を抑制する

軍事支出は理論的には、民間部門の支出(民間消費と民間投資)をおさえかねない。可処分所得の概念を使うと、

Y:所得 - T:税金 = C:消費 + S:貯蓄、すなわち Y=C+S+T。

上のマクロ経済の関係式で、貿易の影響はない、すなわち、(X:輸出 - M:輸入)=0 と仮定したとき、

Y:所得 = C:消費 + I:民間投資 + G:政府支出

これに可処分所得の式 Y:所得 = C:消費 + S:貯蓄 + T:税金、を代入すれば、

C:消費 + S:貯蓄 + T:税金 = C:消費 + I:民間投資 + G:政府支出。

すなわち、S:貯蓄 + T:税金 = I:民間投資 + G:政府支出、

したがって、S:貯蓄 + (T:税金 - G:政府支出) = I:民間投資。

政府支出Gが増大すると、その増分をまかなうために税金Tが上昇すれば、Y=C+S+Tから、消費Cと貯蓄Sは減ることになる。他方、Gの増分を補うために政府は借金するなら、G が増えたら(T - G)< 0、結果として、S +(T - G)= Iの左辺全体が減るので、Iも減少。クラウディングアウト効果、政府の借金のおかげで本来は民間投資に向かうはずの貸付可能資金が減ってしまう。

経済学の公式を持出さずとも、こんなことは知っていた、という方も多いかもしれませんが、誤解が生じないように再確認しました。では、この「戦争の経済学」を日清戦後に適用して検証して見ると、どうなるでしょうか。

日清戦後まで含めれば、日清戦争は経済的にもマイナスだった

前のページ「7b 戦争ビジネスモデル幻想」では、単純に、日清戦争の支出と収入だけをみて、儲かった、と申し上げました。

上記の 『戦争の経済学』 を日清戦争に適用して見ると、戦争中は巨額な支出があり、といっても動員の兵力はさほど膨大ではなく、短期間で終了し、また日本の本土は戦地にならず、戦費以上の金額を清国からの賠償で得た、という点で、やはり日本経済の活性化をもたらす戦争であったと言えるように思います。

しかし、日清戦後に起こったことも考えあわせてみたいと思います。このページで確認した軍拡費用というのは、やはり経済的な得失を考えるための重要な要素です。ロシアの軍拡に対抗するためでしたが、そのロシアの軍拡は、日清戦争の結果日本が極東におけるロシアのライバルと見なされるようになったことが原因であったわけですから、軍拡の必要性が生じたことは、日清戦争の損得計算に含めるべき要素であると思われます。

まずは賠償金額との関係ですが、上述のとおり、日清戦後の8年間のうち6年間は、総軍事費支出が、戦争時とほとんど変わらず、ほぼ毎年1億円以上を支出していました。毎年2千万円レベルが1億円以上となり、8千万円以上も増加したわけですから、せっかく勝ち得た3億5千万円ほどの賠償金も、軍拡資金として、4年ちょっとで使い果たしてしまったことになります。

その日本政府の軍事支出増に対しては、賠償金のほか、増税と国債発行によって埋め合せがつけられました。まさしく 『戦争の経済学』 が指摘している通り、民間部門の支出抑制が生じていたことになります。民間部門の支出抑制が続けば、その分経済成長率は低下し、租税負担能力の向上も期待しにくくなります。

「戦争ビジネスモデル」が成立すると期待してしまったのは、経済の全体像を見て判断した結果ではなく、単純に戦争自体の直接の支出と獲得した賠償金だけを見た結果であった、と言えます。日清戦後の日本は、相対的には、「富国強兵」ではなく「貧国強兵」になってしまった、といわざるをえないように思いますがいかがでしょうか。

当時の日本政府は「急がば回れ」をせず、経済成長に歪み

当時の日本では、軍拡に際し、上述の通り海軍の大型戦艦はすべて海外に発注されました。また、鉄鋼が輸入頼りであったため、機械工業も未発達で、そのために大砲など、戦艦以外にも輸入によらざるをえない軍備品がありました。日本の陸海軍工廠で製造可能な品目でも、その原材料となる鉄鋼は輸入によらざるをえない状況でした。

すなわち、軍拡を急げば、海外に頼らざるをえない、また国内産業発展予算も削らざるをえず、国内産業の発展は促進されない、という状況にあったわけです。

日本の国力に見合った軍拡を主張した谷干城の意見、あるいは健全財政の範囲内での軍拡を主張した松方正義の意見が取り上げられなかったことによって、日本の軍事力と経済力の発展度の格差がますます拡大してしまう、経済力の弱さをますます軍事力で補おうと志向してしまう、そういう歪みを拡大させてしまったように思います。

もしも谷干城らの意見に従っていれば、すなわち1896年の伊藤内閣とは逆に、産業の発展に最上位の優先順位を与えていたら、どうなっていたでしょうか。まずは軍拡予算以上に産業発展予算を増加し、経済を発展させることで租税負担能力を拡大し、それによりさらに産業発展予算を増額して産業成長を促進する、という、経済成長に効率的なサイクルを作り出すことが出来ていた可能性があります。また、結果として大きな財政能力が生じますので、それによって増強できる軍事力も大きなものになっていたはずです。

日清戦争から日露戦争にかけての時代の日本は、「急がば回れ」をしなかったことによって、それこそ「短兵急」な軍拡・「戦争ビジネスモデル」路線をとったことによって、資本主義経済発展の歪みを拡大してしまったように思われます。

「日清戦争とカイゼン」の総括

日清戦争から日本の敗戦までは約50年の年月がありました。したがって、日清戦争とその結果で生じた日本の進路は、その後何度も修正の機会があり、実際に修正・再修正が繰り返されて、最終的に昭和前期の日本の敗戦に行きついてしまった、と思います。日清戦争後の約50年、日本がほぼ戦争をし続けたに近い状態だったからといって、日清戦争当時の日本の判断に過大な責任追及をすることは適切ではない、と思います。

ただ、やむをえないことかもしれませんが、日清戦争当時の日本は、敗戦後の日本と比べれば、カイゼン意識は十分ではありませんでした。そのため、カイゼンが必要な状況を目にしながら、それをカイゼン課題として取り上げず、結果的にカイゼンの機会を逃したことがいろいろあった、といえるように思います。カイゼンの機会を逃したことによって、同じ失敗が繰り返される事態も生じました。カイゼンを逸したことは、昭和前期の不幸な歴史につながる原因の一部になった、と言えるところがあったように思います。

カイゼンは、昭和前期の敗戦後に、日本経済を成長させ、日本製品が、ひいては日本と日本人が、海外から尊敬を得るのに非常に貢献しました。そうしたカイゼンを、工場と企業の内部だけに止めて置いてはもったいない、といえます。歴史の見方にもカイゼン視点を適用することによって、今まで気がつかなかったポイントが見えてきた、といえるように思いますが、いかがでしょうか。

ここまでが本文編で、日清戦争にいたった経緯、日清戦争の経過、日清戦争の結果や影響など、日清戦争の全体像の確認を行ってきました。次は、この本文編を作成するために参照・参考にした図書・資料等を整理してその内容を紹介する資料編です。