4e 戦闘の総括 戦費と戦死者

このページの内容

講和が結ばれ、日清戦争は終わりました。日清講和の詳細は、次章で確認することとして、ここでは、先に戦闘の経過の総括を行っておきたいと思います。

日清戦争に日本が投入した人員、費やした戦費と、戦争によって損失となった人員などの数字を確認し、とりわけ人員の損失についてカイゼン点はなかったか、また戦史での総括に課題はなかったかについても、確認したいと思います。

なお、このページでの引用で、引用元を記していない場合には、すべて「4 日清戦争の経過」のページに記した引用元から引用を行っていますこと、ご了解ください。

日清戦争で日本が投入した人員

35万人が参与

まずは、旧参謀本部 『日清戦争』 にある数字を確認したいと思います。

日清戦争に参与した人員

日清戦争に実際に参与した人員は、結局、次のとおりである。

| 将校・同相当官 | 6766名 |

|---|---|

| 准士官・下士・同相当官 | 2万3923名 |

| 兵卒 | 20万9927名 |

| 合計 | 24万0616名 |

そのほかに、高等判任文官・雇員・傭員など6495名があり、また雇役軍夫は10万人以上となっている。

将兵に限定しても約24万人、文官や軍夫に至るまで合計すると、約35万人の人が「参与」した、ということになります。「参与」ですので、日本国内で関わった人数も含んでいるとは思います。しかし、すでに確認してきました通り、全師団が海外派遣されましたから、この人数の大多数が戦地に派遣されたものと思われます。

1894年の日本の人口は4114万人(安藤良雄編 『近代日本経済史要覧』)、2022年の日本の人口の概算値は1億2510万人(総務省統計局のウェブサイト)ということですから、現在のおよそ3分の1の人口でした。単純に人口比例させれば、現在で言えばおよそ100万人を超える人員が、将兵または軍夫等として関与し、そのほとんどが戦地に送られた、ということになります。

また、海外旅行や海外生活の経験者もかなりの数がいる現在とは違い、日本国外に出たことがある人はきわめて珍しく、それどころか日本国内でも地元以外は行ったことがない人が多数を占めていた日清戦争当時に、これだけの人数が、海外での戦争に関与したわけです。当時の日本では全く未経験の、巨大規模の事業が行われた、と言えると思います。

日清戦争の戦費

2億円をかけて行われた戦争

同じく、旧参謀本部 『日清戦争』 にある数字を確認したいと思います。

戦費 = 臨時軍事費

| 臨時軍事費 | 2億0047万5508円 | |

|---|---|---|

| 陸軍 | 1億6452万0371円 | |

| 海軍 | 3595万5137円 |

ただし軍事費は、清国から得た償金でほとんど補填した。

戦費総額の2億円は、国家予算の2.5年分

日清戦争で使われた臨時軍事費、すなわち、定常の軍事費以外で支出された戦費は、約2億円でした。当時の2億円は、どのような価値の金額だったのでしょうか。

まずは、当時の日本政府の予算規模と比べてみましょう。この当時、政府の年間歳出額は、毎年8千万円前後でした。したがって、政府の年間予算の約2.5年分を、日清戦争の戦費として使った、ということになります。また、1894-95年の日本の国民総生産の平均値は約14.5億円です。従って、当時の国民総生産の年額の約14%が戦費として使われた、と見ることもできるかと思います。マクロ的に見て、当時の日本の経済規模に対してはきわめて巨額の戦費が使われたことは、間違いないようです。

別の角度から、この戦費を見てみましょう。もちろん、戦費の内訳として、砲弾などの物資の費用や輸送費などが占める割合が小さくなかったことは間違いなかろうと思います。しかし、とにかくこれを「参与した人数」で単純に割ってみましょう。軍夫まで加えた総員では、約35万人が動員されていました。もちろん、それぞれの人が動員された期間もさまざまだったと思いますが、あえて、35万人という総員の数字で、戦費の総額2億円を割ってみると、動員一人当たり約570円、という数字になります。

一人当たり570円、というのは、どういう価値でしょうか。動員された35万人のうち、31万人以上が、兵卒と軍夫であり、人件費は総体的に安価な階層でした。横山源之助 『日本の下層社会』 に引用されている、当時の大蔵省理財局統計によれば、東京府下の大工を始めとする職人27種の、明治28年1月の平均賃金は、1日47.6銭であったとのことです。すなわち、一人当たり570円という金額は、当時平均的な職人を約1200日、すなわち3年3ヶ月程の期間雇用することが出来る金額だった、ということができます。

日清戦争の戦費を現代の金額に換算してみると

1894-95年当時の金額を現代の金額に換算することは、非常に困難だと思います。経済の発展度が全く異なっていますので、当時の日本政府の予算や国民総生産の金額と、現代のそれとを比較することだけでも、無理があることを分かった上で、あえて参考値として挙げておきます。

2013年度の日本政府の一般会計の予算は92.6兆円なので、その2.5年分という数字を計算すれば、約230兆円、ということになります。また、日本のGDPは、2013年の推計値として約530兆円という数字があるようですが、その14%というと、約74兆円、という計算になります。

一人当たり人件費の観点からは、国税庁の民間給与実態調査で出ている数字を使ってみましょう。2011(平成23)年の数字として、全平均が年409万円、という数字ですので、その3年3ヵ月分は、一人当たり1330万円となります。その35万人分では、約4.6兆円という計算になります。

JR東海の東京-名古屋間のリニア新幹線の事業費が、当初は5兆円ちょっと、と言われていました。この人件費観点からは、リニア新幹線を1年ちょっとで作ってしまうほどの大プロジェクトのイメージです。また、GDP観点から見るなら、そのリニア新幹線を10本以上もいっぺんにまとめて作ってしまうような巨大プロジェクト、というイメージになります。

日清戦争が、とにかく巨大プロジェクトであったことは、間違いありません。もしも失敗していたら、日本は財政的に潰れていたでしょう。

日清戦争の日本軍、戦死者はわずか、多数の病死者

日清戦争の人員損失は、1万3千人以上

同じく、旧参謀本部 『日清戦争』 にある数字で、日清戦争での人的損失を確認したいと思います。

戦死者・戦病死者

| 人員 | 戦死および傷死 | 1417名 |

|---|---|---|

| 病死 | 1万1894名 | |

| 変死 | 177名 | |

| 計 | 1万3488名 |

人の損失は1万3488名でしたが、馬も1万1532頭が失われた、と記されています。

「将兵20人に1人」の死者、1割だけが戦死者、残り9割は病死者

上に、戦死・戦傷死者が1417名、病死者は1万1894名、という数字を引用しました。この数字については、軍夫は含まれていないので、正しくは、軍夫に関する「大谷正氏の推計約7000人(戦死・傷死・病死)を含める必要がある。陸海軍合わせて約2万名が日清戦争での死亡者となる」(原田敬一 『日清戦争』)とのことです。しかし、以下では便宜上、数字が確定している参謀本部の将兵だけの数字で、状況を要約してみます。

まずは将兵の死者数ですが、全体で約24万人が参与した中で、死者の合計は1万3500人ほど(参与者の5.6%)でした。参与者の「20人に1人程度」の死亡率、というのは、低い値であったといってよいように思います。そして、この将兵死亡率の低さは、当時、国民からこの戦争が支持された理由の一つであった、といえるように思います。

これをカイゼン観点から見ると、まずは、この日清戦争での将兵死亡率、「5%・20人に1人程度」を、日本軍が、戦争に関する重要な定量的判断基準の一つとして、共通認識化しているとよかったと思います。それ以後のどの戦争でも、この日清戦争での将兵死亡率よりも人的損害を少なくすることが重要だと認識されていたなら、昭和前期の下手くそ極まりない戦争は避けられていたのではないかと思います。

カイゼン観点でもうひとつ重要なポイントは、将兵の死者のうち、戦死者は1400名ほど(死者の10.5%)なのに、戦病死者は12000人近くもいた(死者の88%)、という数字です。言い換えると、日清戦争の将兵のうち、死亡して帰還できなかなかったのは20人に1程度であったのだが、実は、そのうちの圧倒的大多数、帰還できなかった人の10人中9人は病死であり、実際に弾が当たって死んだ人はきわめて少数だった、という点です。

戦争ですから、弾が当たって死ぬ人が一定数出てくるのはやむを得ないとしても、病死者というのは、将兵の生活環境上で何らかの対策を行うことで、減らすことができたのではないか、という課題認識が、カイゼン観点での当然のアプローチとなります。病死者がもっと少なくなっていたなら、日清戦争は、非常に死者の少ない戦争とすることができていた、と言えるからです。

出征将兵の病気は、脚気が最多

実際、どういう病気のために病死したのでしょうか。ここでは、籠谷次郎 「死者たちの日清戦争」(大谷正・原田敬一 編 『日清戦争の社会史』 所収)に基づいて、確認したいと思います。

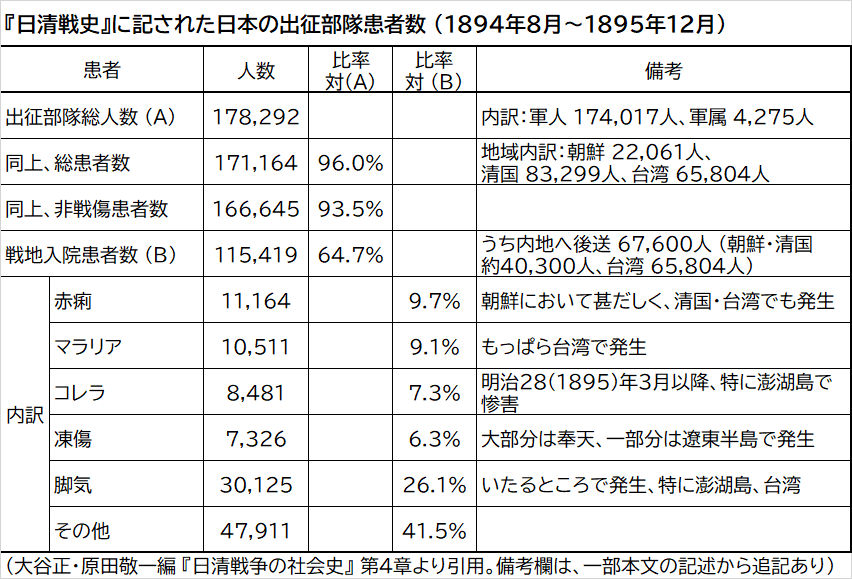

まずは、どういう病気にかかったのかという、患者数のデータです。同論文によれば、出征部隊総人数約18万人(冒頭の参謀本部数字とは若干の差がありますが)のうち、3分の2近い11万5千人もの人が戦地で入院した、ということです。同じ人が複数回入院したこともあったと思われますので、実数はこれより多少下がるのではないかという気もしますが、少ない人数ではありません。次の表は、同論文にある表を一部追記の上で引用しています。

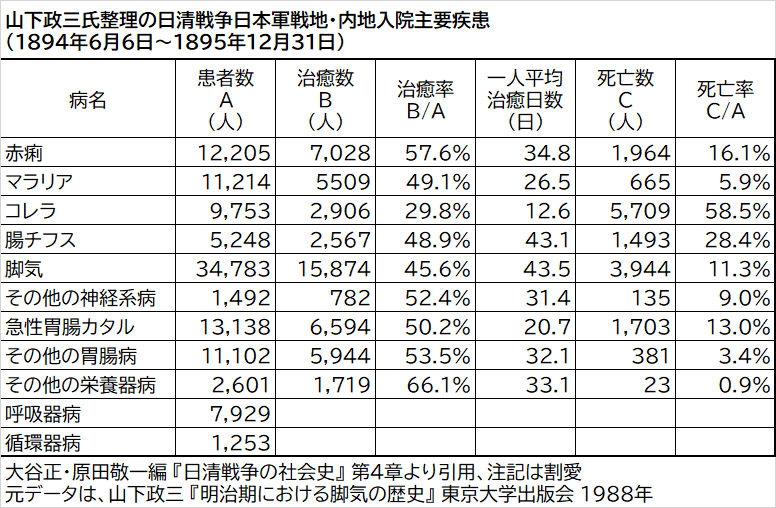

出征将兵の病死は、コレラと脚気と消化器系

入院患者の中には、もちろん、回復して戦線復帰した人も多かったと思いますが、病気の種類によっては死亡率の高いものもありました。同論文では、この点については、山下政三氏の資料を再整理しています。次の表も、同論文の表から引用しています。

山下政三は陸軍省軍務局の資料を典拠としており、それと参謀本部の数字が大きく違っている理由は判りませんが、死亡率の傾向はよく理解できます。上記の参謀本部数字と総合して言えば、下記のようになるかと思います。

● 患者数では、脚気が一番多く、赤痢や急性胃腸カタル、マラリアが次に多かった。

● 死亡率はコレラが群を抜いて高かった。

● 死亡者数では、①コレラ、②脚気、③赤痢、④急性胃腸カタル、⑤腸チフスという順であった。すなわち、コレラと脚気以外では消化器系の疾患が死亡の大きな理由であった。

脚気が、患者数の断トツ1位・戦病死者で僅差の2位

戦史に出て来ない脚気、陸軍だけの問題で海軍にはなかった

戦史に、コレラの話は出てきました。澎湖島ではコレラに苦しめられたことは、すでに「4c1 終盤戦① 澎湖島」のところで、隔離処置を正しく行わなかった点に反省の余地があるのではないか、と申し上げました。

しかし、戦史には、患者数では断トツの1位、死亡数でもコレラとはあまり差がない2位であった脚気の話は出てきません。戦史だけを読んでいてわかった気になってはいけない、というところであろうと思います。

コレラの場合は伝染病であるだけに、より適切な隔離を行うことで伝染の拡大を防止することは可能であったでしょうが、病気の発生そのものを抑制することはなかなか困難であったろう、と思います。しかし、脚気は、これとは全く異なる問題です。籠谷次郎の前掲論文は、山下政三の研究などに基づき、下記の指摘を行っています。

脚気は、日清戦争当時の最大の疾病 -糧食供給が良かった地域で多発

疾病のうち、脚気が最大の病、死亡数のみならず、患者数、治療日数の多さ。脚気の発病症状として胃腸障害の症状もあり、急性胃腸カタル、その他の胃腸病のなかにも脚気が含まれていると推定、それを考えると脚気による死者はコレラに並ぶ人数であった。

とくに澎湖島・台湾など、糧食供給が困難でなく、内地から送られた白米が十分に供給された地域で多発し、多くの死者。朝鮮では陸路の運搬力がなかったため軍は糧食不足に陥り、精米不十分な現地米を徴発し、それに粟・小豆などを交ぜた雑穀混合飯や糒によって飢えをしのいだ。

海軍では対策済

脚気はビタミンBの欠乏による栄養失調症の一種。その学理上病因がわかったのは1910年のことだが、食物に原因があり、その対策に米麦混合食が効果的であることは早くから知られていた。陸軍と同様に脚気の多発で苦慮した海軍では、イギリス医学を学んだ高木兼寛の進言で1884年洋食に、1885年に麦飯供与に切り替え、以後はほとんど根絶。

陸軍でも、主食費を削りそれを副食費にまわすという策から、大阪鎮台が1884年から独自に麦飯を採用、他の鎮台(1888年師団に改編)においても麦飯が広まり、結果的に1891年には根絶に近い状態にあった。それが陸軍では日清戦争において多発した。

陸軍軍医本部の実力者の思い込みとメンツ

山下政三氏によると、軍医本部の実力者石黒忠悳(1890年から軍医総監)が脚気伝染病説で、脚気の原因は食物ではないと考えた、そして彼の命により高級医官森林太郎(=森鴎外)が兵食研究、兵食試験によって米飯〔白飯〕の優秀性が科学的に証明されたと考えたこと等から、軍としての兵食改革はほとんど行われず。むしろ森林太郎は脚気予防に効果をあげた麦飯給与に対し、批判の論陣。そこには、麦飯給与の海軍およびその推進者高木兼寛との確執があったとも言われている。

陸軍はこの中枢部の米食至上主義に固執し、その結果、事態は逆転し、多数の脚気患者を生み、多くの死者を出した。兵士にとってのこの悲劇は、陸軍では、さらに10年後の日露戦争においても再び繰り返される。

輜重問題で糧食欠乏の災難にあった朝鮮出征部隊の方が、結果的に脚気問題に悩む必要がなかった、というのは、まことに皮肉なことでした。

脚気は、軍の作戦遂行上の重大な障害

先に示した表の中で、約18万人の出征部隊総人数に対し、脚気による入院患者数が3万人もいました。山下政三の資料では、脚気の場合平均治療日数は43.5日、死亡率は11.3%です。戦死で離脱する者はほとんど出ていないのに、5人に1人の比率に近い人間が、脚気で入院が必要になり、1か月半ほど戦線離脱してしまう、しかも彼らの10人に1人は、運悪く死亡して部隊に戻ってこない、という状況だったわけです。

軍の作戦遂行上、脚気が重大な障害になっていなかったはずはありません。当然にカイゼン策が検討されるべきであったと思います。

効果がありそうな脚気対策は何でも試してみる、海軍では麦飯で効果が出ているというなら、とにかく試してみよう、週に2日ぐらい麦飯の日にしてみよう、といったプラクティカルな発想がどうしてできなかったのか。そういう試みを排除したところに、陸軍軍医局のエライ人たちのメンツへのこだわりを感じます。メンツはカイゼンを潰すのです。

メンツで数千人を殺した石黒忠悳-森林太郎(鴎外)ライン

麦飯に効果ありとの理由が理論的には説明できていないとしても、現に効果ありという事実を無視し、白飯にこだわって麦飯まで批判して、結果的に多数の脚気患者・死者を出した石黒忠悳-森林太郎(鴎外)ラインは、きわめて罪が大きいと言わざるを得ません。彼らの馬鹿げたメンツへのこだわりがなければ、日清戦争での病死者は、数千人少なかった可能性が十分にあると思います。

石黒忠悳は、全帰還将兵への検疫を提唱して効果を挙げた(「4c2 終盤戦② 直隷決戦準備と撤兵」)、という点では、大きな功績があった人物でした。しかし、メンツにこだわって脚気による死者を出し続けた点で、その功績を帳消しにしてしまったように思います。

陸軍の脚気問題、すなわち麦飯排除の馬鹿げたメンツは、日露戦争でも継続し、日清戦争よりも動員数がはるかに多かったため、日清戦争時の6倍を超える膨大な脚気患者・死者を生み出しました。

この陸軍脚気問題については、NHKのBSのテレビ番組 『フランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿 』 シリーズ中の 「ビタミンX戦争X森鴎外」 の回(初回放送 2017年6月)でも取り上げられています。陸軍の石黒忠悳-森林太郎ライン=東京帝大医学部閥=ドイツ細菌学と、海軍の高木兼寛=イギリス疫学や鈴木梅太郎=農科学との対立が軸にあり、帝大医学部閥のエリート主義のメンツ・観念論が、疫学実験や農科学の成果・事実を無視し続けたため、森林太郎の死(1922年)まで、陸軍からの麦飯排除が継続されてしまったようです。(この番組では、なぜか石黒忠悳の名が出てきませんが。)

エライ人が馬鹿げたメンツにこだわると、軍隊の場合、そんなにも多数の死者が生じうる、ということは、その後反省され、教訓とされて、再発防止やカイゼン意識の喚起に活かされたでしょうか。そういうようにも見えません。

昭和前期まで、日本の軍は、エライ人のメンツへのこだわりによって、下手クソで無駄な作戦を行い、多数の死者を発生させてきました。さらにその反省が全くなかったために、後になるほど馬鹿げたメンツによる被害も増大し、客観的には長期間戦えば負けるのが明確な戦争に突き進んで、日本人だけでも3百万人もの死者を発生させた、と言えるように思えます。

昭和前期の敗戦からすでに65年以上たった現在でも、エライ人が馬鹿げたメンツにこだわって、企業などで不祥事を発生させることは、たまにあります。しかし、日本の企業の大多数、とりわけ製造や接客などの現場では、効果がありそうならどんどん試みてみよう、というプラクティカルな姿勢があり、そのおかげで、課題を次々にカイゼンし多数の新製品を生み出し業績を上げています。今の日本を我々が誇りにできる点の一つだと思います。

脚気問題があっても華族になれた石黒忠悳

脚気対策では麦飯化試行すら行わず患者を出し続け、コレラ対策でも正しい隔離策を迅速には指示せず、伝染を放置したと言ってよいように思われる、陸軍軍医総監の石黒忠悳は、1万2千人近い戦病死者を出したのにかかわらず、1895年8月20日、「日清戦争の功」により男爵に叙爵されました(小田部雄次 『華族』)。

石黒はその後、日露戦争時にはさらに膨大な人数の脚気による戦病死者を出したにも関わらず、その際の誤りによって爵位を取り上げられる、などということは起こらなかったどころか、1920年9月には「多年の功」により子爵に陞爵されています。他方、海軍から脚気を追放した高木兼寛も男爵に叙爵されていますが、それは日露戦争後の1905年5月のことでした(同上書)。

ただし、石黒は、「4c2 終盤戦② 直隷決戦準備と撤兵」のページで確認しました通り、若き後藤新平を見出し、その後日清戦争帰還兵への検疫の事務長官に推薦、そののち後藤新平が大活躍するきっかけを与えた人物であり、この点については、石黒を擁護したくなります。

日清戦争での作戦の実施についての総括

自衛隊陸将補・前川透氏による総括

最後に、日清戦争での作戦の実施についての反省点を見ておきたいと思います。

前原透 『日本陸軍用兵思想史』 は、西南戦争以来の「日本陸軍の用兵(戦略戦術・統帥指揮)思想」を論じた著作です。著者は、1945年に陸士卒ののち、自衛隊入りして陸将補(旧軍の陸軍少将に相当)まで上り、現役時代も退職後も戦史研究に従事した人物であり、こうした分野の専門家と言えるように思います。本書の中では、日清戦争は、次のように総括されています。

速戦速決の戦争、兵站は機能したが不備あり

この速戦速決の標本になった戦争で「攻勢作戦」を成立させ得たのは、海軍の海戦での勝利による制海権の確保であり、陸軍の兵站組織は未熟ではあったが、とにかく機能したことであろう。戦術的には勿論軍隊の訓練精到、精神力の優越、攻撃精神に徹した戦闘、装備もまた相手を圧倒するのに不足のなかったことが挙げられよう。日本陸軍は「火力を以て決戦」する趣旨のドイツ歩兵操典で訓練されており、かつ銃剣による「決戦」、突撃にも自信を持っていたことが、各所の攻撃戦闘、あるいは海城の防御戦闘の遂行につながっていた。

しかし、戦地での病死者の多かったことは、兵站の不備を示すものである。各種の戦記、回顧録、伝記等を見ても、糧食・宿営・被服・衛生等、兵站面での辛苦は枚挙にいとまがない。この面は日露戦争では随分と改善されている。

戦機・先制重視の流行が弊風に

日清戦争があとに残した用兵上の傾向の一つとして指摘できるのは、野津第五師団長の「軍主力の集中完了を待つことなく攻勢前進」との判断の流行である。戦機・先制を重視しての状況判断だが、たとえば『大正五年度将官演習旅行記事』や『昭和七年度参謀演習旅行記事』などの軍の作戦発起に関する第1問題は、この戦機・先制重視の作戦計画を原案とするもので、シナ事変劈頭の北支那方面軍の作戦発起もそれに類する。

敵情を軽視し、野津将軍の特別の状況での判断を猿真似した、型に捉われた弊風の一つであったように思える。

捕虜の扱いも課題

この戦争では捕虜の問題ものちに影響を残している。日本軍の得た清国軍の捕虜は内地収容1004人、戦地停留に海城で約670余などの数字がある。また清国俘虜総数1790人(参謀本部編『日清戦史』第8巻、送還1545人)、清国軍に捕虜となった日本兵は11名(内兵士1、軍夫10)という記録はあるが、あまり具体的なものはない。

山県第一軍司令官は将校に「絶対捕虜になるな」と訓令したということはよく知られている。旅順口に向かった第1師団の将校斥候が、清国軍に捕えられ虐殺死体で発見され、それで大いに憤慨し、旅順攻略後相当激しい報復をして、それが外国通信社により世界に報道されて問題となり、そのため第1師団長山地元治中将は参戦師団長のうち只一人大将になれなかった、ともいわれる。

宣戦の詔勅で国際法の尊重を述べているが、日清両国とも西洋流の戦争慣例にまだなじめず、戦場における陸戦法規による捕虜の処遇にまで及んでいなかった面もあったであろう。

「戦機・先制重視の作戦計画」というのは、言葉の響きは悪くないのですが、よく考えてみると、本当にそれで良いのか、というやり方であり、まことに問題であったと思います。「4a3 序盤戦③ 平壌の戦い」のページで確認しました通り、野津の指揮した平壌戦は、清国軍側が勝手に自壊してくれただけだった、もうちょっと長引いていたらとんでもない無惨な結果になっていたかもしれない戦闘であり、それというのも、戦機重視・兵站無視で行軍したためでした。

野津の「戦機・先制重視」方式への反省がなされなかったどころか、それが昭和前期に至るまでお手本とされたというのでは、昭和前期の日本軍は負けて当然であったと言えます。

日清戦争の日本軍とは好対照の「秀吉の戦争」

こうして総括される日清戦争を、豊臣秀吉の戦争と比べてみると、まことに好対照であったように思われます。秀吉の行った戦争のうち、朝鮮侵攻は失敗でしかなかったことは、すでに「2 戦争前の日清朝 - 2c1 朝鮮① 秀吉の朝鮮侵攻」のところで確認しましたが、ここで取り上げるのば、それ以前、天下統一にいたるまでの秀吉の戦いです。以下は、小和田哲男 『秀吉の天下統一戦争』 からの要約です。

秀吉は常に、勝てる、負けない、戦争

秀吉の戦いぶりをみると、一か八かの賭けのような戦いはもちろん、危ない綱渡りのような戦い方はしていない。正面から堂々と、はじめから勝つべく戦いに臨んでいる。兵の数、兵糧など、すべての面で敵より上をいく。物量で負けない態勢にもちこんで、その上で戦いをしかけるので負けない。もちろん、そのためには莫大な金がいるわけで、抜群の経済力で勝っていたといっても過言ではない。

敵の予想をはるかに超えた移動スピードは、輜重がシステマティックだったから

秀吉の戦いぶりをみると、「中国大返し」にしても、敵の予想をはるかに超えた移動のスピードが勝ちにつながったことが明らかである。それが可能だったのは、兵糧・弾薬などの輸送がきちんと行われたからである。それは、秀吉の小荷駄隊、近代軍隊でいう輜重輸卒がシステマティックに作用していたからにほかならない。それを中心になって差配したのが奉行衆たちであった。秀吉は、最前線で戦う戦闘員だけでなく、後方部隊にも力を入れていた。事前の周到な準備があったからこそ、機動力もあったし、兵站の確保も可能となった。

秀吉の武功は、武闘によらず、調略により戦わずして勝つこと

武功が絶対の評価基準とされていた戦国時代において、武闘派ではない秀吉は、武闘による武功にまさる別の武功をあげていた。それを主君織田信長が高く評価した。その別な武功というのが調略である。中国の古い兵法書にも、「一番いい勝ち方は、戦わないで勝つことだ」といった趣旨の言葉がみえ、戦わないで敵を味方にしてしまう調略も立派な兵法として認識されていた。秀吉はこの調略を得意とし、その説得と誘惑の特技ともいうべき秀吉の才能に目をつけたのが信長だった。

秀吉が行った「戦機重視と輜重との両立」

秀吉を見てみると、「戦機・先制重視」でなかったわけではありません。現に、中国大返しによって明智光秀と戦ったのは、戦機を非常に重視していた現れです。戦機重視と輜重とを必ず両立させていたために、秀吉は敗けることがなく、常に勝利できたのであり、その点に、他の部将にはない、もちろん野津師団長程度ではとても秀吉にかなわない、優れた点があったように思います。

この「戦機重視と輜重の両立」について、以下は、同じ著者による『秀吉のすべてがわかる本』からの要約です。賤ヶ岳での実例を引いて、次のように分析しています。

賤ヶ岳の戦い、秀吉軍は時速10キロで進軍 - 兵站部の手配のおかげ

賤ヶ岳の戦いのとき、秀吉軍は52キロをわずか5時間で駆け抜けた。このスピードが勝敗を決した。そのとき、佐久間盛政らは、秀吉主力がいかに早くもどってきたとしても翌日の午後になるだろうと考えていた。

秀吉軍の時速10キロという超スピードはどうして可能だったのか。結論をさきにいえば、兵站部が緻密な計算をし、万全の準備を行っていたから。途中で日が暮れることは確実、また途中で食事もとらなければならなくなる。そこで、兵站部が先遣隊として出発、街道沿いの家々に、松明と握り飯の用意をさせている。このときの、松明の用意、握り飯の用意にあたったのが石田三成だといわれている。

一説には、松明や腰兵糧だけではなく、兵たちは槍も持たず、胴丸なども身につけず、それこそ身一つで走ったともいわれている。その論拠は、長浜城から、このとき槍や胴丸などを舟に乗せて木ノ本まで運ばせたという伝承があるからである。5時間で52キロを疾走するような芸当は、実戦部隊と輜重部隊とを明確に分け、しかも輜重部隊が兵站部として独立しなければ不可能であった。それを兵站奉行としての石田三成らがやりとげたわけで、この形が以後の秀吉軍のパターンとなる。

秀吉が戦場で行った土木工事とプロジェクト管理

秀吉が何度も行った備中高松城などでの水攻めの場合には、輜重も重要ながら、土木技術と工事管理も同じく重要でした。例えば、高松城では、幅が下部で20メートルほど、高さが約7メートルほどの土手、約2.8キロを、19日間で完成させ、実際に高松城は水に囲まれました。

これだけの工事について、まずは、必要な資材と作業者・監督管理者を漏れなく集め、さらにその間に必要な食糧も確保したこと、次に、工事を短工期で完成させたこと、その上築いた土手について施工品質上の問題を生じることなく機能させたことは、秀吉軍が、間違いなく、現代的な視点で見ても、相当高度なプロジェクト管理を適切に実践していた、と言ってよいように思います。

『秀吉のすべてがわかる本』 は、この点について、「その城攻めの特徴は、単なる城を包囲しての兵糧攻めというだけではなく、大土木工事をともなったものであった点にある。… もしかしたら、土地の高低、河川の水量などを計算しうるような土木技術者集団ともよぶべきものが家臣団に含まれていたのかもしれない。その後の秀吉主導の大土木工事を考えると、そうしたプロジェクト・チームが育成されていた可能性は大きかったように思われる」と書いています。

明治の日本軍組織で言えば、歩兵・砲兵の部隊だけでなく、工兵部隊と輜重部隊もきわめて重要視されて、全体がチームワーク良く大活躍したのが、またそのために、全軍の司令官自ら工兵部隊と輜重部隊のことをよく気にかけたのが、秀吉の軍隊であったように思います。結局、歩兵最優先となって作戦が硬直した昭和前期までの日本軍とは大違いでした。

秀吉が行った調略

『秀吉のすべてがわかる本』 では、秀吉の基本戦略の特徴として、もう一点、調略を挙げています。

敵の内情に関する情報収集と、戦っても勝つ見込みはないと思わせる条件づくり

城攻めのとき、「力攻め」では、敵も猛反撃をするので、攻める側にも多大な犠牲が生まれる。そこで、秀吉の得意とした戦法の一つに籠絡戦というのがある。敵を籠絡して降伏させたり、敵の中に内応者をつくり、戦わずに城を開城に追い込む戦法である。秀吉は、敵城の家臣団に関する情報をできるだけ集め、その情報を分析し、家臣団内部における対立の図式、矛盾などをあらいざらい調べあげ、内応を働きかけるのである。

そして、もう一つのパターンは、城主本人に対する降伏勧告である。まわりを固め、「戦っても勝つ見込みはない」と相手に思わせるような条件づくりを秀吉はきわめて的確に推進していた。

秀吉の発想の根本には、自軍の損害はできるだけ少なくする、相手のもので有効利用できるものはできるだけ活用する、ということがあり、調略も、その根本発想の現れであるとみてよいのではないでしょうか。秀吉のこの根本発想と、日露戦争以降、特に昭和前期の日本軍の発想では、全く方向性が異なっていたように思います。

明治の、そしてそれ以降の日本軍は、もっと秀吉から、学ぶべきであったように思います。工兵部隊や輜重部隊の重視という良い点も、朝鮮侵攻の失敗という悪い点も、両面から学んでいれば、大いにカイゼンに役立てることが出来ていたように思います。

参謀本部の秀吉戦史研究は、「研究のための研究」に終わった

参謀本部は、桶狭間をはじめ長篠・姉川・中国・山崎・小牧・九州・小田原・文禄慶長の朝鮮役・関ヶ原・大坂など、織豊期から徳川初期にかけての多くの戦闘を取り上げて、『日本戦史』 シリーズとして編纂し、その大部分は、明治末から大正はじめ(1911~14年)に出版しています。すなわち、秀吉から何かを学ぼう、という姿勢が全くなかったわけではないようには思われます。

しかし残念なことは、この 『日本戦史』 シリーズは、「戦史研究のための研究」に終わってしまい、そこからの教訓や反省が活用されなかったように思われることです。戦国期は、戦略・戦術にそれなりに工夫と合理性があった時代でした。せっかく戦史の編纂を大正期はじめまでに行ったのですから、以後昭和前期に至るまでに、その教訓をもっと取り入れていたなら、とつくづく思うのですが。

当時の日本の軍人たちは、戦国期の戦争など、近代の戦争とは兵器のレベルが大きく異なり、参考になるものではない、と決めつけてしまったのでしょうか。そうだとすると、そういう無知傲慢が、昭和前期の敗戦の原因の一つになった、と言えるように思いますが。

カイゼンを生まなかった日清戦争の公刊戦史

戦史はメンツに配慮して「真相を暴露すべからず」

成功事例であっても、改めて見直して、もっと効率的なやり方はなかったかを考えるところに、カイゼンが生まれます。

日清戦争は勝ったからそれで良い、下手に見直しをすると将官の誰かを批判することになりかねないので、見直しはやめておこう、などという発想になってしまったら、カイゼンは生まれず、物事は停滞してしまいます。現実には、あまり見直しがかけられず、カイゼンを生み出さずに終わってしまいましたが、それには戦史の問題もあったようです。

中塚明 『歴史の偽造をただす』 は、その第3章「偽造される戦史」の中で、日清戦争の公刊戦史の編集方針がどのようなものであったかを、明らかにしようとしています。「偽造」という言葉遣いが妥当であるかどうかは別にして、日清戦史の記述には、小さからぬ課題があったことは間違いないようです。

同書は、日露戦争の公刊戦史については、「日露戦争戦史編纂綱領」が残っていて、その内容が明らかになっているのに対し、日清戦争ではそういうものが残っていないとした上で、日清戦史編纂当時にも、おそらく「日露戦争戦史編纂綱領」に近い規定が作られていたものと推測できる、としています。

では、判明している「日露戦争戦史編纂綱領」はどういう内容であったのでしょうか。同書は、この「綱領」に付随する一連の規定や注意のなかに、「日露戦史史稿審査に関する注意」という文書もあり、何は「書いてはならない」かが規定されていた、として、その「注意」を全文引用しています。その中には、次のような規定もありました。

日露戦史での注意事項 (抜粋)

三、軍隊または個人の怯懦、失策に類するものはこれを明記すべからず。しかれどもために戦闘に不利の結果を来したるものは情況やむを得ざるがごとく潤飾するか、又は相当の理由を付しその真相を暴露すべからず。

六、我軍の前進又は追撃の神速且つ充分ならざりし理由はつとめてこれを省略し必要やむを得ざるものに限り記述し漠然たらしむるを要す。

七、弾薬輸送に関すること、並びにこれが戦闘に影響せし事実は記述すべからず。ただし若干部隊のみ弾薬欠乏して苦戦せしなど、一局部の出来事はこの限りにあらず。

八、給養の欠乏に関する記述はつとめてこれを概略にすべし。但し若干部隊のみにおける一時の出来事はこの限りにあらず。

これでは、小さかろうが大きかろうが失敗から学ぶ必要はない、反省・見直しなど不要、カイゼン意識は持つな、と言っているようなものです。

日清戦争の公刊戦史では、「忌憚なく事実の真相を直筆」した草案が書き換えられた

中塚明は、さらに『歴史の偽造をただす』の続編といえる 『現代日本の歴史認識』 のなかで、その後発見された日清戦史の編進に関する陸軍参謀本部内の「部長会議」の資料を紹介しています。

それによると、当時1903年当時に日清戦史の編纂を担当していた大島健一第四部長は、既成の草案は、「忌憚なく事実の真相を直筆」するものだが、「ひそかに出征将帥の無謀を諷するの類多く」、また「開戦前における内部の異見を叙するがごとき」は、「殊に宣戦の詔勅と矛盾するのきらいあり。その他、結果を得ざりし行動、実行せざりし計画を批評するも、実際これを証明すべき正否利害の結果なく、いたずらに記事を冗長ならしむるに過ぎず」などと批判、討議の結果各部長は異存なく、第四部長に一任、という結論になったようです。

日清戦争の戦史について、日露戦争の戦史の編纂綱領と同じレベルの編纂綱領があったかどうかは別にして、日露戦争と同様に、前向きな反省であっても、結果的に内部批判になることは書かない、というメンツ優先で、カイゼンのネタとなりうる記述が大幅に削られたことは、間違いないようです。

今日の名誉・メンツへの配慮は、明日へのカイゼンを抑圧し、将来の敗戦をもたらす

なお、中塚明の『歴史の偽造をただす』は、自衛隊で海戦史研究を行っていた野村実の著書、『太平洋戦争と日本軍部』からも引用しています。

それによると、野村は著書の中で、普墺戦争(1866年)・普仏戦争(1870-71年)に勝ったドイツ軍の元帥モルトケが、「およそ戦史は、その戦闘の結果に照らして記述されねばならぬ。しかしわが軍勝利のために貢献した人々に対しては、その名誉を毀損してはならない。これが国民の義務である」、と述べたことを紹介し、「ドイツが第一次・第二次の世界大戦で敗戦の苦杯をなめた原因の半ばは、このモルトケ戦史が歴史の真実と、自戒すべき戦訓を、ただ戦争の輝かしい勝利の陰におしこめ、国民の心眼からこれを見失わせたためであるとの批判がある」と述べているとのことです。野村の指摘は、まことにもっともだと思います。

アメリカ軍は、作戦の実施ごとに反省とカイゼンを行い、記録に残した

一方、アメリカはどうだったでしょうか。例えば、太平洋戦争で米太平洋艦隊司令長官 兼 太平洋戦域最高司令官であったチェスター・ニミッツ海軍元帥が監修した 『ニミッツの太平洋海戦史』 では、書中の各所に、各作戦での反省事項やその結果行われたカイゼン事項が率直・詳細に記されています。個々の将官のメンツなどは後回しにして、これだけの反省とカイゼンを積み重ねたから、米軍は日本軍に大勝することができた、ということがよく分かります。

メンツが通ればカイゼンが引っ込む。日清戦争の公刊戦史の編纂方針もまた、昭和前期の日本軍の大失策の遠因の一つとなった、と言わざるをえないように思われます。

日清戦争は、日本が、ほとんど一方的に勝ちをおさめてきました。1895年3月下旬から、伊藤博文と李鴻章との間に下関での講和談判が行われ、4月に講和が結ばれます。次は、その講和と、それに引き続いて起こった三国干渉についてです。