4a4 序盤戦④ 黄海海戦

このページの内容

日本海軍が、黄海・渤海湾における制海権を獲得したのは、平壌の陸戦の2日後、1894年9月17日に起こった黄海海戦によってでした。この海戦での勝利によって、日本は、宣戦の詔勅で宣言した戦争目的を、実質的にほぼ達成します。

なお、このページでの引用等で、引用元を記していない場合には、すべて「4 日清戦争の経過」のページに記した引用元から引用を行っていますこと、ご了解ください。

黄海海戦直前の日清両国の海軍の状況

清国は海戦を望まず、日本は索敵

黄海海戦について、まずはその直前までの、日清両国の海軍の状況についてです。

清国海軍の状況

8月1日の日清両国の宣戦布告後、李鴻章の戦争戦略は、持久戦と欧米列強諸国の介入によって戦争を終わらせるというもので、虎の子の北洋艦隊は温存するのが大方針、山東半島の頂点と鴨緑江口を結ぶ線から東方の海域には出てはならぬと厳命、清国艦隊は日本艦隊より速力が遅いとの認識による。このため、日本側の望む艦隊決戦は生起しない状態。

丁汝昌の北洋艦隊は、9月16日に大連湾から大東湾に向かい、平壌への増派の輸送を護送。17日は大弧山沖で戦闘訓練を実施していた。

軍艦は、建造に長期間・巨額の費用がかかっているだけに、いたずらに不利な決戦を行って大きな損失を被りたくはない、というのは、旧日本海軍を含めどこの国でも行っていた判断であり、李鴻章も当然の判断をした、ということであったようです。

日本海軍の状況

連合艦隊は、開戦以来すでに数回索敵航行実施するも敵を発見せず。当時は無線電信が無いため、索敵には全艦隊を引き連れ、敵に遭遇したら即開戦、の準備を整えておくこと必要。

連合艦隊は9月12日以来、第一軍司令部と第三師団の大部分の仁川上陸を掩護。伊東長官は、9月12日に艦隊の勢力を、仁川の陸兵上陸掩護、陸軍の平壌攻撃支援、残りの本隊と第一遊撃隊、の3つに分け、本隊と第一遊撃隊で渤海湾内を強行偵察して北洋艦隊と会敵する作戦。

本隊は、「松島(旗艦)」「千代田」「厳島」「橋立」「比叡」「扶桑」の6隻、第一遊撃隊は「吉野(旗艦)」「高千穂」「秋津洲」「浪速」の4隻、他に島陰や陸岸近くを偵察する「赤城」と樺山海軍軍令部長が乗艦する「西京丸」が同行。

お互いに列強の観戦武官や従軍記者を軍艦に乗せ、あるいは陣営に招いて自由に戦闘の様子を見学させての戦争。

まだ航空機が無い時代なので、日本海軍が、7月25日の豊島沖海戦から1か月半以上も清国艦隊を発見できなくても、やむをえません。まだ無線がないため、敵に遭遇したら即開戦できるよう、全艦隊を引き連れた索敵活動が必要であった、というのも、お互いに列強の観戦武官まで乗せていたというのも、この時代ならではのことであったのでしょう。

1894年9月17日 黄海海戦

黄海海戦の経過

9月17日、両国海軍が遭遇し、ついに日本の「連合艦隊」対清国の「北洋艦隊」の大海戦が行われます。海戦の教訓まで含めて、確認したいと思います。

互いに敵を発見

9月17日午前10時過ぎ、日清両艦隊は、互いに敵を発見し、相手に接近しつつ戦闘の準備に入った。当時の軍艦は戦闘時でも発揮速力はせいぜい10ノット(時速18.52キロ)内外で、日本側の艦隊速力は最大で14ノット程度、清国側は機関整備不良により7ノット(時速12キロ)程度。そのため両艦隊が相手を発見してから戦闘距離に到達する時(正午過ぎ)までは2時間ちかくもあった。

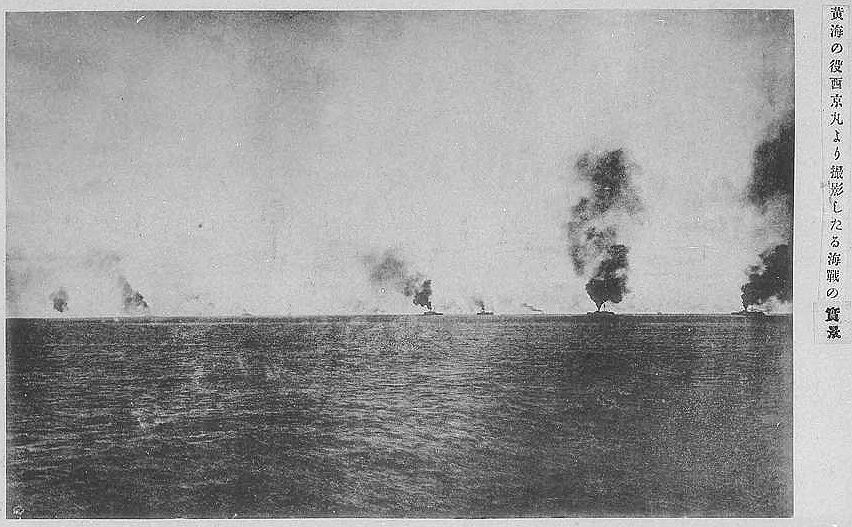

<黄海の役 西京丸より撮影したる海戦の実景 其三> (『日清戦争写真帖』より)

開戦の開始

12時50分、距離6000メートルを切り「定遠」が第一弾を発射、命中せず。日本側第一遊撃隊は5分後、距離3000メートルで砲撃開始。

清国側(10隻)は、通常砲・大口径砲の数は日本艦隊よりも多い。その基本戦術は、できるだけ各艦が旗艦の運動に従い、形式が同一の諸艦で協同して、つねに艦首を敵艦に向けて(単横陣)、砲撃力を発揮しまた好機をとらえて体当たりによる衝角戦術を実行すること。28年前の1866年にアドリア海でイタリアとオーストリアの艦隊が戦った「リッサの海戦」の戦訓に基づく。しかし各艦は艦形や速力に差がある上に信号法典が不完全で、一つの統一された艦隊として行動することが困難であった。

日本側は通常砲や大口径砲の数では清国に劣るが、速射砲の数でははるかに優位、戦闘開始時には、単縦陣による統一行動によりながら高速によって絶えず清国側に対して有利な位置を占め、各艦が船体側面に装備した速射砲によって多数の砲弾を清国艦に浴びせて勝利すると言う構想。

<我が軍艦の水兵、速射砲をもって敵艦を狙撃するの真景> (『日清戦争写真帖』より)

開戦の結末

17時40分に海戦が終了するまでの間に、清国側は「超勇」「致遠」「経遠」が沈没、「広甲」「掲威」が座礁、「定遠」「鎮遠」「来遠」には大損害、残る「靖遠」「済遠」「平遠」「広丙」も修理を必要とする状態。日本側は、「比叡」「赤城」「西京丸」の3隻(いずれも低速)は、沈没は免れたものの戦闘力を失って戦場を離脱。本隊旗艦の「松島」も、左舷前部の砲台に命中し戦列から離脱。他にはほとんど損害なし。死傷者数、清国側837名に対し日本側298名。

<軍艦「赤城」、黄海海戦後、長崎港に凱旋の実景>(『日清戦争写真帖』より)

この海戦の結果、黄海海域の制海権を日本側が得たことで、やがて第二軍の遼東半島・山東半島上陸が行われる。

黄海海戦の教訓

衝角による体当たり戦術は時代遅れ、との証明。日本側軍艦の被弾数は各艦十数発程度、清国側はほとんどすべての軍艦が百発以上の命中弾、すなわち、日本側の戦術や組織的な訓練が清国側に比べ卓越、清国側はハードウェアでは進んでいる面があったものの、制度や組織、人員の質に関する欠陥が実戦で露呈。

日本側勝利はイギリスで製造された軍艦や速射砲に負うところ大。32センチの大口径砲を積んだ「松島」「厳島」「橋立」の3景艦、あまりにも砲の重量や容積が過大、砲を旋回すれば艦自体も傾き、発砲の反動で艦首が回り舵を取り直すなど操作が困難、一発の発射に平均1時間前後を要し、発射した砲弾の命中は皆無。イギリス建造の「浪速」「高千穂」「吉野」は期待された性能を十分に発揮する活躍。これ以降、日本海軍の主力軍艦のほとんどをイギリスへ発注。

「定遠」「鎮遠」は炎上したにかかわらず沈没を免れ、装甲の重要性をあらためて痛感。また、日本海軍は黄海海戦でいくつかの錯誤や戦術上の失敗も生じたものの、このとき日本海軍の少壮士官が初めての近代海戦を肌で体験したことが、10年後の日露戦争期に生きた。

日清両国とも使用の石炭は猛烈な煙を出す性質で、そのため相手の艦隊を発見。戦闘終了後の英国『海軍年鑑』は、英国海軍に無煙炭使用を要求。

カイゼン視点から見る黄海海戦

教訓・カイゼンがあった日本海軍

海軍は、その時代の最新科学の成果のかたまりを、チームプレイで動かして、戦闘を行っています。相手よりも科学的に見てより優れた艦艇・砲・戦術を採用することがまず何よりで、次にそれを使いこなす訓練を艦隊全体にどこまで徹底できるか、ということなのでしょう。

海戦というものを、現代の企業の状況に置き換えるとすれば、重要で大きな新工場を稼働させることに似ていると思います。― 品質でもコストでも競合企業の製品に打ち勝つことが必要という目的を果たすために、大きな新工場を建設しようとすれば、軍艦同様に巨額の費用がかかります。競合に勝つという目的を果たすためには、競合企業がまだ採用していない新しい技術の採用も必要でしょうし、それを既存の技術とうまく組み合わせて、安定して活用できるようにする必要があります。特定の工程だけ、能力が著しく優れていても、あまり意味がありません。全体の能力の調和が必要です。何かトラブルが発生すればすぐに適切な対処が出来るように、部門内・部門間の円滑な連絡が徹底される必要があります。そのため、この新工場に関連する、全ての技術者・ワーカーの教育訓練も非常に重要です。さらには、原材料を納入したり出荷を行うさまざなな業者との間にも、円滑なコミュニケーションが確保される必要があります。

大きな新工場を稼働させて、狙い通りの品質やコストを稼働を実現できる企業は、適切なカイゼン活動を実践している企業です。当時の日本海軍にも、やはり適切なカイゼン精神があり、カイゼンが現に実践されていたと判断してよいように思います。

5年・10年たてば、科学はさらに進歩していき、敵国の艦隊もまた進化していきます。従って、今の海戦に勝ったから良い、ということでは済みません。今行った海戦について具体的に反省し、次に戦うためにさらにカイゼンを検討実施していかなければ、次も勝てる保証はありません。当時の日本海軍は、日本陸軍と異なり、そのようなカイゼン観点をちゃんと持っていたように思います。

日本海軍のこの優れた合理性を、日本陸軍も、もっと共有することが出来ていたなら、日本という国が歩むコースも、もう少し変わっていたようにも思えます。

3景艦についても、日本海軍はメンツにこだわらず

海軍のカイゼンの大きなポイントとして、巨額の費用をかけて建造した「松島」「厳島」「橋立」の3景艦について、メンツにこだわった使い方はしなかった、という点が良かったと思います。清国の「定遠」「鎮遠」に勝てるようにと、巨砲を積んだ巨艦です。それが期待通りの効果を発揮しないことは、メンツ問題になっても不思議ありません。「松島」は連合艦隊の旗艦にはなりましたが、メンツ立てはそれだけで終わり、実戦では3景艦以外が大いに活用され、そのおかげで海戦に勝利できました。

もしもメンツにこだわって、3景艦を何とか使いこなすことに精力と費用を集中していたら、勝利はありえなかったでしょう。失敗を素直に認めて、フランス式大艦巨砲主義から、イギリス式軍艦と速射砲の組合せに素早く転換していたことが、勝利につながったのです。

これは、現代の企業も学ぶべき姿勢であるように思われます。巨額をかけて稼働させた新工場が、事前の需要見通しが外れたために、あるいは稼働後に急激な市場競合条件の変化が生じたために、期待した利益を生み出せなくなるどころか、低稼働で大赤字となる、というケースが、時に発生することがあります。そのさい、工場にかけた費用が巨額であればあるほど、経営者のメンツが合理的な経営判断の邪魔をして、企業の業績を悪化させることがあるように思います。

重要なことは、3景艦にこだわらなかった日本海軍と同様、期待外れを素直に認めて、現実の市場状況・需要動向に適合した方針に素早く切り換え、新方針による対策を迅速に打つことであると思います。メンツから失敗を認めず、方針の切り替えが遅れれば、それだけ損失が拡大し、また方針切り替えによって得られる利益の実現も遅れます。逆に、メンツにこだわらない判断ができることこそ、すぐれた経営者であると評価される重要なポイントだと思われるのですが。

人も組織も、失敗を経験しながら成長していくものであり、失敗は成功の母です。メンツのために失敗を隠す組織は、成長が止まります。その点海軍は、現実の実力を重視し、3景艦のメンツに特にこだわらなかったことによって、失敗を前向きに反省してカイゼンに生かし、勝利を得ることができた、と言えるように思います。

清国が完敗を回避できた可能性

清国北洋艦隊は、この黄海海戦により激しい損害を受け、以後はいっさい活躍せぬまま、敗戦に追い込まれます。このため日本軍は、その後は清国海軍力をほぼ気にすることなく戦いを続けることができ、日本軍の完勝につながりました。

ところで、こういうことを書いている本が無いので、成り立つと言えるのかどうか、十分な自信はないのですが、清国が黄海海戦以前に、北洋艦隊の使い方を工夫していたなら、清国は日清戦争での完敗を避けられた可能性がかなりあったのではないでしょうか。

とにかく黄海海戦の前なら、豊島沖海戦で多少の損害は受けたとはいえ、北洋艦隊はまだまだ健在でした。この段階で北洋艦隊が積極的に出て、日本への遠征を行い、防禦の弱そうな海港都市に攻撃を仕掛けていたら、状況は大きく変化していたのではないだろうか、という意味です。

清国は、二次にわたったアヘン戦争への反省から、北洋艦隊を作りました。清国がアヘン戦争でイギリスにやられたことを、そのまま真似て日本にやり返していたなら、日本側には大きなインパクトを生み出していたのではないでしょうか。

日本の長い海岸線を完全防禦することはきわめて困難なので、何がしかの損害を日本に与えられていた可能性が大であったと思います。

(日清戦争時、日本の本土がどのような防衛体制にあったかについては、原剛 「日清戦争における本土防衛」 (軍事史学会編集 『軍事史学』 「日清戦争特集」所収)、に記されています。海軍は、東京湾および瀬戸内海の出入口や対馬・壱岐・平戸・五島列島・長崎・鹿児島に、海岸望楼を設置したほか、東京湾、呉港、佐世保・長崎港などに機雷設置や水雷艇配備を行い、陸軍も、東京湾・大阪湾・呉軍港・広島湾・下関海峡・佐世保港・長崎港・対馬などの砲台等に、後備兵を配置したようです。)

それこそ日本の江華島事件と同様、ヒット・アンド・アウェー戦法で、自軍が損害をくらう前に立ち去る方式で日本の本土を何個所か攻撃していれば、日本の海軍は、むしろ日本近海の防衛を優先意識して、艦隊の編制や活動海域を考えざるをえなくなっていたのではないでしょうか。陸軍も、国土防衛の必要上、海外派兵できる師団数が制約された可能性があります。とりわけ国内世論では、戦線拡大一本やりの主張はしぼんで現実的となり、和平論が力をえていた可能性もあるように思われますが、いかがでしょうか。

(清国海軍の攻撃がなかったことで、結果的に、日本の本土防衛体制がどれだけ有効に機能したのか、実力が証明されなかった点は、ちょっと残念な気もします。)

現実には、清国は北洋艦隊をそのようには活用せず、完敗への道をたどりました。日本海軍は、そうした敵の作戦ミスにも助けられたようにも思いますが、与えられたわずかなチャンスをものにして実力を発揮し、良いタイミングで勝利した、ということは間違いないように思われます。

李鴻章の戦略的失策は、日本軍の輸送を攻撃しなかったこと

上記のとおり、北洋艦隊の使い方を工夫していたら、清国は完敗をさけられていたのではないか、日本への遠征、という手もあったのではないか、と書いた後で、筆者は、S. C. M. Paine, "The Sino-Japanese War of 1894-1895"(サラー・ペイン 『日清戦争』)を読みました。

米海軍大学教授であるペインは、李鴻章が、「日本の部隊の輸送を攻撃目標としなかったことで、重要な機会を逃した。彼は、彼の艦隊に鴨緑江-威海衛線の東に出撃しないよう、すなわち、とにかく朝鮮半島から離れているように命じたことで、決定的な戦略的失策を犯した。この決定で主導権を日本に譲ることになった」と指摘、また結論として以下のように書いています(筆者訳)。

「海上拒否戦略」こそ、清国が取るべきだった戦略

清国は、依然海軍を持っていた間に、日本のアジア大陸での部隊展開を妨げるために、海上拒否戦略 (sea denial strategy) に集中する必要があった。清国海軍は、非常に弱くて絶対的に致命的な、日本の商船による海上兵員輸送を標的とすべきだった。

もしも日本側がその兵員・補給品をアジア大陸に配送できなかったなら、戦争を遂行できなかっただろう。こうした環境なら、清国の消耗戦略 (attrition strategy) が勝利をもたらしたかもしれない。日本は、資源には限りがある国だった。多数の兵員輸送を失う余裕はなかった。陸軍は、日本の力であり、清国の弱点だった。清国側は、日本陸軍を、陸上で打ち破るより、海で溺れさせる方が、はるかに期待が持てた。結果は決して確実ではなかったが、海上拒否戦略は清国に成功の最大の機会を与えていただろう。

「海上拒否戦略」とは、実在の艦隊を実働はさせずに、防禦作戦を行うと脅して、敵の能力を使わせないように試みる戦略で、典型は、Uボートで輸送妨害を行ったドイツ海軍であったと言われています。「消耗戦略」とは、戦闘で双方が徐々に消耗していくとき、結局は人口がはるかに大きい清国の方が有利になる、というものです。

確かに、日本軍から豊島沖海戦でやられたこと、すなわち、大部隊を乗せた輸送船が撃沈されてしまうという増派阻止を、その後清国軍側から少しでも日本軍側にやり返していたなら、少なくとも平壌の戦いでは、日本軍は部隊輸送の安全確保を図らざるを得なくなり、大部隊とそれが必要な弾薬・補給品を、仁川から上陸させるわけにはいかなかったでしょう。

すると日本軍は、部隊全員と弾薬・補給品を釜山か元山かに上陸させて、そこから遠路を行軍・輸送せざるをえなかったはずです。平壌に兵と弾薬・補給品を集結させる困難は著しく高まったでしょうから、日本軍の攻撃力を大きく抑制する効果を持っていたはずです。

李鴻章は、北洋艦隊は虎の子であろうとも、無傷で守り切ることはできない、日本海軍と戦って多少の損耗を受けることは避けられない、と認識しておくべきだったように思われます。どうせ損耗は避けられないのなら、北洋艦隊の一部が損耗させられる際に、必ず日本側にも損耗させる、その際日本軍の一番の弱点である輸送船をできるだけ多く損耗させることで、日本陸軍の増派を大いに妨害する、という手が、確かに十分にありえました。

黄海海戦の結果 ー 欧米からの評価

海戦に対する諸外国人の批評

旧参謀本部編纂 『日清戦争』 の巻末に、「海戦に対する諸外国人の批評」がまとめられています。なかなか興味深いものがありますので、以下に一部を引用します。

大艦巨砲、必ずしも頼りにならず

余はこの戦闘が最近発明の武器の効力の著しきこと、防禦砲塔中の巨砲のむしろ恐るるに足らざること、戦闘艦と巡航艦との戦闘力の差異は想像ほど大ならざることを示したるを覚ゆ。(前日本政府御雇大佐イングルス氏)

この結果として、いよいよ艦体の巨大ならざるもの、大砲の25トン以下のものの有効なるを証明したり。(海軍少将コロンボ氏)

この戦いの結果として、われわれは日本艦隊のごとき小艦隊とても巧みにこれを運動せしむるときは、敵国に非常の大損害を与え得るものなりとの事実を発明したり。(米国デスンヴァー市ポースト新聞)

日本人の海軍運営能力

日本艦隊の組織完全なるにひきかえ、清艦隊の支離滅裂なりしは疑うべくもあらず。(チャレス・ベルスホールド卿)

黄海の海戦は、勝敗の岐るるところ、物にあらずして人に存するを示せり。・・・ 清人は、いわゆる武士気質なるものなく、これに反し、日本人は勇壮にして名誉のために戦う。(海軍少将コロンボ氏)

世間往々中国の軍艦を指揮する者はみな中国人なりと想像する者あれども、おおいなる誤りなり。なんとなれば、中国の海軍士官の多数は英人もしくはドイツ人なればなり。…中国の軍艦には、かくのごとく夥多の外国士官の乗組みおるにもかかわらず、日本人は一名の外国人も使用せず、実力はほぼ相同じき艦隊をもって中国の北洋艦隊を散々に撃破したり。(米国デスンヴァー市ポースト新聞)

大艦巨砲より機動力という証明が得られたとするコメントがありますが、日本海軍は、昭和前期の戦争でも、山本五十六が空母と艦上飛行機の機動力を積極的に活用して、大和・武蔵の大艦巨砲にこだわらなかった、ということがありました。日清戦争以来の、同根の発想であった、と言えるのかもしれません。

日本人の近代化適応力について、列強への証明となった黄海海戦

黄海海戦は、日本人の近代化適応力の高さを証明する非常に良い機会になった、とも言えるようです。海軍の艦船は、その一隻一隻が近代科学の成果の固まりであり、船も砲も適切に操作できなければなりません。さらに艦隊としてのチームワークによる戦闘が必要であるため、通信連絡上でも操船上でも、他艦との連携が円滑になされる必要があります。実戦において、それを外国人士官の援助なしに行って、外国人士官の援助があった清国艦隊に勝利できました。

ことに、この海戦は列強の観戦武官を乗せて戦われたために、列強各国への証明を、それぞれの国の観戦武官が果たしてくれたわけです。まさしく、海軍組織として、また国家として、近代化にうまく適応できていることを示した、重要な機会になったと思います。情報公開で得られる信用は、都合のよい情報だけを広報することで得られる信用より、必ず勝ります。

日本は、開国から半世紀、明治維新からは30年を待たずに、近代技術システムの典型といえる海軍の艦隊を動かせる、そして相手が清国海軍程度の訓練度なら勝利できる、そういうところまでは来たわけです。

西洋の報道に現れた日清の評価の逆転

前掲のS. C. M. Paine, "The Sino-Japanese War of 1894-1895"(サラー・ペイン 『日清戦争』)は、平壌の戦いおよび黄海海戦の二つの戦闘の結果、欧米から日本が高い評価を得ただけでなく、東アジアでの日本および清国に対する評価の逆転が起こった、と指摘しています。

以下はその要約です。

日清開戦前、欧米の報道機関は清国有利と予言

戦争の開始時には、アジアの外の欧州と米国の報道機関は、人数で圧倒的に勝る清国が日本に対して勝利すると信じる傾向にあった。1894年7月24日、ロンドンのThe Timesは、清国の大きさとその人口から、利は清国側にあり、と予言。〔成歓での日本軍の勝利後も〕清国の英国紙は、日本軍は「朝鮮での冬季作戦には耐えられない」だろうと予言(8月10日付The North-China Herald)。

平壌の戦いと黄海海戦で、日清に対する評価が転換

清国軍が平壌で敗北し、1日後にはその海軍が鴨緑江で敗北したことは、外国の報道機関を驚嘆させた。それ以前には、欧州大陸の報道機関は、この戦争についての報道は多くはなかった。日本のこの二つの勝利によって、この戦争は、仏紙 Le Tempでは一面への掲載となった。

英 The Pall Mall Gazette、「我々は明らかに、清国の状態と地位の大変化の前夜にいる…」 (11月19日付)。

仏 Le Journal des debats politiques et literraires、「誰が信じただろうか、たった四半世紀の間に、極東の国が、比較的小さな国力しかないのに、かくも迅速に大規模戦争の技術を消化しそれを実行するとは」 (9月29日付)。

独 Neue Preussische Zeitung、「今日、日本は今や朝鮮の現実の主人であり、その海軍が黄海を支配している。… ヨーロッパ人とアメリカ人にとって、日本人は一撃でアジアでのその精神的優位性を確立した」 (10月7日付)。

米 The New York Times、清国がアジアの最強国であるという「観念は吹っ飛んだ」、むしろ「日本が第一級の強国となった」と社説に述べた (10月7日付)。

英 ロンドンのSpectator、「日本は、その国民は白人であるかのように認められなければならない」 (11月24日付)。

黄海海戦の後、ロイター通信社が、日本政府の海軍顧問としての6年の任期からもどったばかりの、イギリス海軍のジョン・イングルス大佐をインタビュー。「日本海軍は、明確に、艦船においても、将校や兵においても、ヨーロッパの海軍と対比できるレベルにあり、訓練においては完全にヨーロッパ流である。乗艦時、日本人は全く、通常の東洋人らしくない。彼等はまさしくヨーロッパ人同様である」 (横浜発行のThe Japan Weekly Mail 11月24日付が引用)

人種主義が当たり前、自明の事実であると思われていた時代にあって、こうした報告は、全くの賛辞であった。

平壌の戦いと黄海海戦によって、日本は清国から軍事的大勝利を得ただけでなく、欧米列強からも、短期間で近代化に大きな前進を行い、極東の勢力地図を全く塗り替えた国であるとの評価を得た、といえるようです。

7月25日の開戦から2ヶ月弱、豊島沖海戦・成歓の戦い・平壌の戦い・黄海海戦の4つの戦闘を経て、日本軍は清国軍を朝鮮国内からは駆逐し、黄海海域での制海権も確保しました。序盤戦の段階は終了しました。これ以後、日清戦争は、戦争の場所が清国領内に変わるだけでなく、戦争の目的も実質的に変化して、中盤戦の段階に進みます。また、列強からの和平圧力も高まります。