2c1 朝鮮① 秀吉の朝鮮侵攻

このページの内容

日清戦争は、日本と清国との間の戦争ですが、開戦の理由は、朝鮮への影響力をめぐっての当時の両国の関係にあり、開戦時の戦場も朝鮮国内でした。1894年というタイミングで日清戦争が勃発した原因を理解するためには、当時の朝鮮をめぐる状況そのものを再確認しておく必要があることは、明らかです。

そこで、当時の朝鮮の政治・経済状況等の確認をこれから行っていきたいと思いますが、最初に、1592~96年の秀吉の朝鮮侵攻(文禄・慶長の役、壬辰・丁酉倭乱)とその影響、を取り上げたいと思います。

本ウェブサイトの課題が1890年代の朝鮮の状況であるのに、その300年も前から始めるのは、秀吉の朝鮮侵攻があまりにも大きな事件であり、19世紀後半の朝鮮や日本にも、依然強い影響を与えていた、ということを、あらかじめ考慮に入れて置く必要があるように思われるからです。このことは現代の日本人の常識にはないことなので、確認する価値が大いにあります。

なぜ、300年前の秀吉の朝鮮侵攻から始めるのか

秀吉の朝鮮侵攻は、300年後の朝鮮・日本にも強い影響があった

秀吉が、関白太政大臣となり姓も豊臣となったのは、天正13(1585)年7月。この時秀吉はまだ天下統一を完成しておらず、天正15(1587)年に九州を征伐、さらに天正18(1590)年に小田原の北条を滅ぼし東北も平定して、ようやく天下統一を完成します。

朝鮮侵攻は、この天下統一から2年後の天正20・文禄元(1592)年に始まり、文禄5・慶長元(1596)年の秀吉の死とともに、終わりました。足かけ5年間の秀吉の朝鮮侵攻が、朝鮮側に与えた被害は余りにも甚大で、朝鮮側にきわめて強い反日感情を生じさせたのは当然でした。

朝鮮側は300年後も、秀吉の侵攻時と同じ李氏王朝

1894-95年の日清戦争は、秀吉の朝鮮侵攻からちょうど300年後です。この300年間に、日本側は、豊臣政権~徳川幕府~明治政府と、2度の政治体制転換がありましたが、朝鮮側では、李氏王朝がそのまま継続していました。同一王朝での被害でしたから、朝鮮側が、19世紀後半に至っても強い反日感情を持っていたのは当然であった、と認識しておく必要があるように思います。

他方、日本側では、この秀吉の朝鮮侵攻について徳川幕府はしかるべき反省を行い朝鮮との善隣関係を再構築したものの、幕末期に至ると、その反省が忘れられ、むしろ征韓論の補強にも使われるようになっていった、という流れがあったようです。

なお、ここでは「朝鮮侵攻」という言葉を使っておきます。「文禄・慶長の役」では具体的なイメージがわきにくいこと、また、結果は確かに「朝鮮侵略」なのですが、当初は「唐入り」のステップとしての侵攻で、朝鮮自体の侵略が目的ではなかったことも事実であることから、事件の全体像をより表現していると思われる言葉を選んだつもりです。

秀吉の朝鮮侵攻から300年後の朝鮮の対日感情

徳冨蘇峰も認めた、秀吉から300年後の「禍の記憶」

秀吉の朝鮮侵攻から300年後の朝鮮は、どのような対日感情を持っていたのか、まずはその点から確認したいと思います。以下は、姜在彦 『玄界灘に架けた歴史』からの引用です。

秀吉の朝鮮侵略の失敗は、その死後、豊臣家滅亡の原因となったばかりではない。それから300年を経てなお、朝鮮の津々浦々に残したその爪跡は、いつでも反日感情をかきたてうる時限爆弾となって現存しつづけているのである。

朝鮮にたいする日本の植民地支配の初期、いうところの1910年代の武断政治の時期に、朝鮮総督府の御用紙 『京城日報』 の編集を指導した徳冨蘇峰は、つぎのように書いている。

「朝鮮役は、その発頭者たる秀吉、及びその子孫に、禍いした。しかしてこれと同時に、今日に至るまで、その禍を残した。日本は朝鮮を併合しつつ、これを統治する上において、最も困難を感ずる一つは、朝鮮役の記憶だ。およそあらゆる朝鮮人は皆この役を記憶している。しかして朝鮮のあらゆる地方には、この役を記憶せしむべき石碑とか、額とか、墳墓とか、書籍とか、もしくは口碑伝説とか、数えきれぬほどある。これの記念物を逐一湮滅せしめんとしても、到底手のつけようがない程沢山ある。」(「近世日本国民史」第9巻 『朝鮮役』 下巻)

日露戦争後に日本が韓国併合を進めようとしていた段階で、徳富蘇峰は、秀吉の朝鮮侵攻が「今日に至るまで禍を残した」と感じました。これは、今日、中国や東南アジアで、日本企業から派遣された出向者・駐在員が仕事をする時に、時として、昭和前期の日本軍の悪行がいまだに自分たちの仕事に悪影響を与えていることがある、と感じるのと、類似の心情であろうと思います。

朝鮮での反日感情についてのイザベラ・バードの記録

20世紀初めの朝鮮は、300年前の秀吉の朝鮮侵攻の記憶を呼び起こすものが多数残っていただけでなく、反日感情が実際に高かったことは、当時朝鮮を訪れたイギリス人によっても記録されています。イザベラ・バードの『朝鮮紀行』は、「3世紀にわたる憎悪をいだいている朝鮮人は、日本人が大嫌いで、おもに清国人と取り引きしている」と書いています。

秀吉の記憶が300年残ったことからすれば、昭和前期の日本軍の悪行の記憶が、戦争からまだ100年経っていない今も強く残っているのは当然のこと、と考えるのが妥当でしょう。17世紀末の秀吉軍も、昭和前期の日本軍も、とんでもないことをしてくれたものです。

秀吉の朝鮮侵攻は、なぜ行われたのか

最も有力なのは、「恩賞を与えるための領土拡張論」

強い反日感情を300年後にまで伝えることになった秀吉の朝鮮侵攻について、ここからはその内容を具体的に再確認していきたいと思います。

まずは出発点として、秀吉はなぜ朝鮮侵攻を行ったのか、侵攻の目的を再確認しておきたいと思います。以下は、小和田哲男 『豊臣秀吉』からの要約です。「秀吉の朝鮮侵略の理由づけ」について、愛児死亡の悲しみから逃れるためとか、日明貿易再開要求論とか、秀吉個人の名誉心・功名心論、ポルトガルとの対決論など、さまざまな説を整理・反駁した上で、次のように述べています。

中村栄孝氏の主張する「領土拡張論」。中村氏は、文禄元年5月、京城が陥落したとき、秀吉が明・朝鮮を含めた征服地国割方針を出したことをもって、朝鮮侵略は秀吉の領土拡張をねらったものと結論づけた。

結局、武士たちが秀吉の旗のもとに集中し、全国統一の戦いに足並みをそろえて出て行ったのは、秀吉からの恩賞が期待できたから。しかし、九州征伐が成り、小田原征伐が終わったときのことが具体的に考えられるようになると、「与えられる恩賞がなくなったとき、諸大名は果たして自分についてくるだろうか」という不安は否定できなかったのではないか。

秀吉は、他領侵略→恩賞宛行→従属関係の継続という循環をたち切るだけの力はなく、いきおい、他領侵略の対象として朝鮮が選ばれたのではないかと考えている。

同著者の 『秀吉の天下統一戦争』 の中では、「秀吉は、小田原攻め、奥羽攻めが終わったあとも、諸大名に恩賞を与え続けるため、常に領土拡張戦争を用意しておかなければならなかった。秀吉にとっては、朝鮮侵略は、天下統一戦争の必然的帰結であった。その強行により、豊臣政権そのものの崩壊もはじまった」として、この恩賞原資のための領土拡張論に立っていることを、さらに明確にしています。

北島万次 『秀吉の朝鮮侵略と民衆』 も、「秀吉は関白に就任した年の9月、領地加増を望む子飼いの家臣らに、お前たちのためならば、やがて大明国まで手に入れると豪語した」としています。やはり、恩賞原資獲得のための領土拡張論です。

もっぱら日本国内の事情によって、外国への侵攻を行ったわけですから、相手国、あるいは国際的な非難を受けて当然の蛮行であった、と言わざるをえないでしょう。

秀吉は、大きな転換期に、不適切な対応策を選択

天下統一を果たした秀吉の状況は、現代的に言えば、産業の成長期にあって、順調に業績を拡大してきた企業が、既存市場の成熟に行き着いてしまった状況、と考えることが出来るように思います。事業の成長期には、業務が質的にも量的にも増大し、常に組織拡張が行われ、ポストの数も増えていきます。能力がある社員なら、課長代理から課長へ、部長代理へ、部長へ、さらにその上へと昇進を重ねていくのも、さほど苦労はしません。社員全員のやる気が発揮されます。

ところが成熟期にはいってしまうと、売上は増加しないため、組織拡大も止まり、むしろコストダウンのために組織統合すら図られてポストが減少し、かなりの能力があっても、ポストが空かないためになかなか昇進ができない、という状況に陥ります。社員のやる気の維持には、新市場の開拓か、新分野への進出を考えざるをえなくなるわけです。すなわち、大転換期に突入し、ビジネスモデル自体の大きな転回を目指さざるを得なくなったタイミング、といえます。

今まで国内市場だけで成長してきた企業が、その成熟・飽和のタイミングを迎えて、海外市場への進出を開始する、というのは、よく行われる解決方法です。しかし、天下統一を果たしてしまった秀吉が、国内での新規領土獲得の限界をみて、恩賞原資となる領土拡張を海外に求めたことは、秀吉の当時の状況に対して適切な解決策であったか、といえば、秀吉にとっても適切ではなかったように思われます。

恩賞には領土、という仕組みを維持しようとする限り、政権維持のために永遠に領土拡張を続けざるをえない、という無理を生じるからです。対象は、状況をよく承知しているとは言い難い他国の土地であり、兵站線も大幅に伸びることになるため、武力による領土獲得の難度は格段に跳ね上がります。一時的にはうまくいっても、最終的には必ず失敗を招く策であった、といえます。

以下では、この秀吉の朝鮮侵攻の経過について詳細の確認を行っていますが、この古い戦役の詳細にはあまり興味を持ていないという方は、経過は飛ばして、本ページ末の「秀吉の朝鮮侵攻の結果」の節まで進んでください。

秀吉の朝鮮侵攻の経過 ① 文禄の役

1590年8月 進攻の準備 ~ 1592年5月 漢城への進撃

恩賞原資となる領土獲得を目的とした秀吉の朝鮮侵攻の具体的な経過はどのようなものであったのか、実際の行動はその目的と一致していたと言えるのか、を確認していきたいと思います。

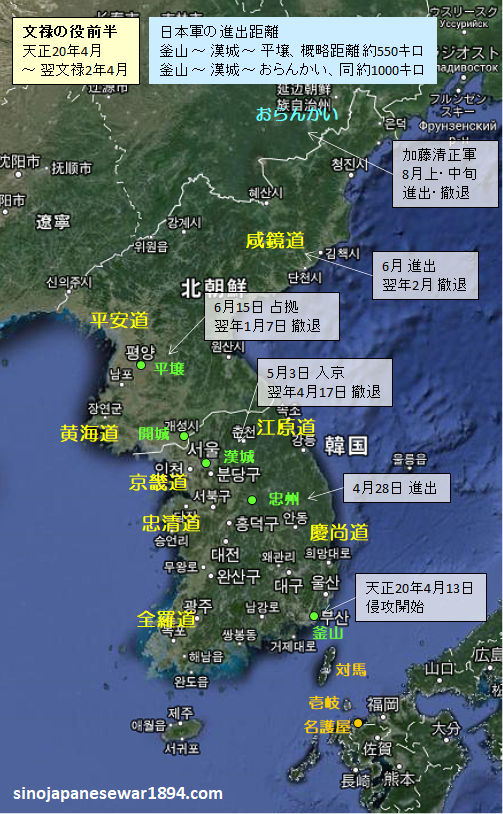

以下は、中野等 『文禄・慶長の役』 に基づき、秀吉の朝鮮侵攻の経過の概略を整理してみたものです。なお、日付は日本暦のみで表示、明・朝鮮暦とは若干の相違がある場合があります。また、下の地図は、本書の記載内容に基づいて、筆者が作成したものです。以下の文章での説明は、地図を眺めながら読んでいただくと、分かりやすくなると思います。

1590年8月~ 「唐入り」の準備入り

天正18年(1590)3~8月、小田原攻め、奥羽制圧、国内平定を終える。8月20日に秀吉は小西行長・毛利吉成らに、大陸侵攻の具体的準備に着手するよう命令。11月7日に聚楽で朝鮮使節との接見。秀吉にとって、すでに朝鮮国王の日本への服属は達成されたも同然、朝鮮国王に充てた国書において、「征明嚮導」を要求。回礼使は「征明嚮導」を「仮途入明」に緩和。

しかし、天正18年9月から出羽・奥州で一揆の続発、天正19年1月には異父弟の秀長が、8月には子の鶴松が3歳で死没。こうした状況から、大陸派兵の期日は、結果的におよそ一年延期。天正19年(1591)12月28日、秀吉は関白職を甥の秀次に譲り、「唐入り」専心体制。秀吉は「太閤」。秀吉の意識のなかでこの戦いは「大明国」を相手とするもの。

朝鮮侵攻は、太閤となった秀吉の最重要事業であった、と言えそうです。

1592年4月~5月 侵攻の開始、漢城までの破竹の進撃

天正20年(1592)正月5日の軍令、諸大名が続々と肥前名護屋へ向け進発開始。3月13日付「高麗へ罷り渡る人数の事」の軍令、あくまで朝鮮国王の服従を前提。小西行長、3月12日には対馬入り。使者を朝鮮に派遣し「仮途入明」交渉を行うもまとまらず、4月12日に朝鮮半島への上陸を開始。秀吉も、朝鮮半島での戦闘を前提とする新たな軍令。

天正20年4月13日、小西行長らの軍勢が釜山城を囲み、大陸侵攻開始。4月27日には忠州で朝鮮軍を破る。加藤清正・鍋島直茂らの軍勢は4月17日に釜山に上陸、慶州へ。慶州の朝鮮軍は戦わず逃亡、清正らの軍も4月28日には忠州に至る。両軍は29日に忠州を発って漢城に進発。小西行長らが東路、加藤清正らは西路。黒田長政らの軍勢も4月17日に釜山に。西に進む。

忠州の敗戦により、朝鮮国王の漢城からの脱出、平壌退避と明朝廷への援兵要請が決定。4月29日の払暁、国王らの一行は宮廷を脱出。5月3日、小西行長・加藤清正らが入京。続いて、宇喜多秀家、毛利吉成、黒田長政らの諸将がほとんど無血で入城。

この段階での秀吉の意図、みずからが軍勢を率いてすみやかに明国へ攻め入ること。朝鮮半島はその経路、また前線将兵の兵站を支えるという重要な役割。ここに至る日本の占領政策はそうした戦略を背景に構想。具体的には、朝鮮士民の還往と生業復帰を軸とする社会秩序の回復。朝鮮半島上陸後、日本の軍勢は各地に残された兵糧を確保、それらを厳重な管理し、兵糧の現地調達と貧窮に喘ぐ朝鮮民衆への「扶助」を図る。

秀吉は天正20年5月18日付で「覚」、秀次は翌年に朝鮮から中国に入って「大唐の関白職」に就く、翌々年には後陽成天皇も北京にうつされる。換言すると、日本の天皇を明国皇帝の地位につける。明王朝の打倒を前提とする非常に壮大な国家拡張計画。

秀吉が朝鮮に要求したことを現代に置き直せば、たとえば、北朝鮮が日米安保条約のある日本に対し、「アメリカを攻撃するから日本が先導せよ」、あるいは「アメリカ攻撃に日本の土地を使用させてもらうから了解せよ」と要求するようなものです。まことに馬鹿げています。華夷秩序の中にあった朝鮮が対明攻撃を目指す日本に服従することなどありえない、という認識がそもそもなかったことは、秀吉が、いかに国外の状況について知識を欠いていたか、を示していると言わざるを得ません。

ともあれ、秀吉は朝鮮侵攻の準備に天下統一の直後から入ったこと、朝鮮は秀吉に服属しているとの思い込みから侵攻前には朝鮮と戦闘する意図はなかったこと、漢城まで進んでも目的はあくまで大明国だったこと、日本軍は釜山から漢城まで約400キロを4月13日から5月3日までの20日間ほどで進んでしまったこと、すなわち朝鮮軍側は、緒戦段階では戦わず逃亡したことが多かったことがわかります。

1592年6月 作戦の修正 ~ 1592年10月 朝鮮側の抵抗

しかし、漢城で、日本軍側はこの大陸侵攻作戦の軌道修正に入ります。再び、中野等 『文禄・慶長の役』 の要約です。

1592年6月~ 現地側作戦の軌道修正、「唐入り」より朝鮮八道の経略優先

毛利輝元が家臣に充てた書状、広大な朝鮮半島を支配するには、今の軍勢は少なすぎる、加えて言葉も通じない。朝鮮の士民による反抗、朝鮮の人びとは日本の軍勢を「ばはん衆」、すなわち倭寇と見なしていったんは山に逃れるが、日本勢が少人数で行動を始めると半弓によって攻撃してくる。

こうした実態に鑑み、漢城に参集した諸将は、朝鮮半島の安定支配を優先することに決定。漢城に宇喜多秀家を残しつつ、朝鮮八道に諸将を分遣。

● 慶尚道(毛利輝元)、開寧以北を粛正、釜山-開寧間はほぼ制圧が済んだと考えられた。

● 全羅道(小早川隆景)、朝鮮側の激しい反攻にさらされ、全羅道の経略は総じて不調。

● 忠清道(蜂須賀家政)と京畿道(戸田勝隆・長宗我部元親)は、細かな捕捉はできていない。

● 江原道(毛利吉成)、およそ2ヵ月半で江原道のほぼ全域を廻った。

● 咸鏡道(加藤清正)、流刑地ということもあって朝鮮王朝に反抗的な風潮強く、あちこちに朝鮮王朝に謀叛する勢力、そうした勢力の帰順を許し朝鮮王子2名の身柄も引き受け。咸鏡道でも他地域と同様、朝鮮王朝のもとの地方官吏、六伯の存在に依拠しつつ地方支配。加藤清正は咸鏡道経略をいったん鍋島直茂に委ね、みずからは軍勢を率いて、豆満江を越え女真族の「おらんかい」へ。「おらんかい」はきわめて難治であることを確信。

● 平安道(小西行長・宗義智)、平壌は国王が逃げ守備は薄くなった。6月14日の未明、朝鮮軍が日本勢を急襲、日本側は敗走する敵勢の動きから大同江徒渉点を知り、同日夕刻、大挙して渡河を決行、朝鮮側軍民は城外へ退避。翌6月15日に無人の平壌に入城。

● 黄海道(黒田長政)、6月の末には海州を占領。

朝鮮の人々はいったんは山に逃れるが、日本勢が少人数行動をすると攻撃してくる、つまりゲリラ戦を仕掛けてくる、とか、細かな捕捉はできていない、などということですから、この時の朝鮮侵攻軍は、昭和前期・日中戦争期の中国における日本軍とよく似た状況に陥っていたことが分かります。

この時点で、少なくとも現場の諸将は、安定支配ができなければ兵站の維持ができないので、明に向けてさらに進軍するのは無理、という判断を行い、安定支配に向けた努力を優先することに方針を切り替えた、と言えるように思います。ただし、判断の方向性としては適切であっても、広い朝鮮全土を安定支配するには、兵力・兵站・通訳などで圧倒的な不足があり、そもそも無理であったと思われますが。

1592年7月 李舜臣の朝鮮水軍の活躍などから、秀吉も方針修正

慶尚道の朝鮮水軍はほぼ壊滅、全羅左道水軍節度使の李舜臣に救援を要請。5月7日、巨済島玉浦沖の海域で藤堂高虎らの船手と李舜臣の水軍とが衝突、日本側は多くの船を焼亡。さらに5月29日の泗川沖の海戦でも李舜臣の水軍が日本側を撃破。このあと6月の上旬にかけて、李舜臣の水軍は日本側の船手衆を次々に破っていく。

朝鮮への航路確保が俄然問題となった。秀吉やその周辺が、渡海計画の延期を受け入れる過程で、秀吉の船隊が海上で攻撃される危惧が大きく影響したことは間違いない。

大谷吉継、増田長盛、石田三成らの奉行衆が朝鮮半島に携行した、諸将あての秀吉の6月3日令、秀吉は彼らに朝鮮半島の奥地さらに明国へ侵攻することを要求、朝鮮八道には「御代官衆(御小姓衆)」を派遣するので、諸将は朝鮮半島のことは気にかけず、明国への侵攻に専念すべし。現実的には、計画通り軍勢を移動することは容易ならず。

朝鮮半島では、八道経略が義兵の全国的な拡がりに。慶尚道南部の海域では、引きつづき朝鮮水軍の優勢が続く。奉行衆からの朝鮮半島情勢に加え、海上での敗退と云う報に接した秀吉は、7月15日の朱印状によって、当年中に明国境に迫るようにとした軍令を改め、まずは朝鮮半島内の支配を優先するように指示。

現地の諸将による朝鮮の安定支配優先方針は、明への進軍路以外の地域の人々からも大きな反発と抵抗を招いたこと、一方、現地にいない秀吉には、そうした現地情勢が全く理解されていなかったことが分かります。現地の状況を日本の本社が分かってくれない、というのは、現在の日本企業でもしばしば起こっていることであろうと思います。

1592年8月 明の朝鮮救援決定、沈・小西会談による50日間休戦の成立

明朝廷は8月、宋応昌を総指揮官(軍務経略)に、李如松を軍務提督に任じ、中央兵力を朝鮮に派遣することを決定。一方、かつて倭寇であった人物と親しかったという沈惟敬という人物に、「京営添住遊撃」という官職を許し朝鮮に送り込んだ。

8月29日沈惟敬と小西行長がはじめて平壌城の近郊で会談。日明間に50日間の休戦協定が結ばれる。実際には明側が退勢を立て直すための時間稼ぎ。

ついに明軍が参戦してくることになりました。

1592年10月~ 朝鮮側の抵抗、日本軍には兵粮問題

朝鮮側はいかなる和平にも反対、この間にも日本勢への反攻を続ける。当初順調にみえた咸鏡道支配ですら武力抵抗が見られるようになる。

木村重茲らの軍勢による、10月6日の晋州城の包囲。全羅道経略にも展望が開け、朝鮮水軍を陸上から牽制して攻撃することも可能になると判断。しかし城方は、数日間に及ぶ戦闘の後、ついに数万の日本勢を押し返した。この敗戦は、日本側にとって朝鮮経略の失敗を象徴するもの。

母大政所危篤の報により、7月22日に肥前名護屋を離れ京へ戻った秀吉は、11月1日再び名護屋城に入る。この前後から「来春三月御渡海」へむけて、侵攻の体制立て直し。具体的には船舶の糾合と兵粮米の集積。11月ころから朝鮮半島では兵粮問題が顕然化。再び名護屋に入城した秀吉のもとには、続々と兵粮枯渇の情報がもたらされる。

上陸からわずか20日間で漢城まで侵攻してしまった日本軍ですが、そこで、大明国に一気に進むのではなく、まず朝鮮の八道経略を優先する、という方針修正がなされます。朝鮮義兵によるゲリラ戦抵抗が始まり、「朝鮮士民の還往と生業復帰」が容易には進められないことが実感されていたと思われます。

とはいえ、この時期は抵抗がまださほどではなく、日本軍は全羅道を除く他の7道に進出、加藤清正に至っては、一旦は朝鮮の国境を越えてオランカイにまで進んでいます。その後抵抗が激化し、兵站補給も不足して兵粮問題を生じてくるわけですが、とにかく1592年内はこの最大進出領域をおおむね維持したものと思われます。

秀吉の朝鮮侵攻での朝鮮義兵による抵抗の具体的な状況については、貫井正之「豊臣政権の朝鮮侵略と朝鮮義兵闘争」(金洪圭 編著 『秀吉・耳塚・四百年』 所収)に詳しく出ています。正面から戦いを挑んだ義兵は撃破されましたが、ゲリラ戦を行った義兵は成功率が高かったようです。義兵による抵抗が広がるにつれ、日本軍の兵站線が各所で切断されていきます。昭和前期の日中戦争での共産軍による遊撃戦に似ています。ただし、この朝鮮侵攻時の朝鮮側の「義兵将の多くは戦死し、生き残った将たちの処遇は、時の支配者たちから義兵闘争の成果は評価されたものの概して不遇であった」とのことです。

加えて、李舜臣の水軍の活躍によって、日本軍は、日本から釜山への海上補給路を確保できているとも言い難くなったわけです。朝鮮軍の大多数が戦わずに逃亡していた当時にあって、なぜ李舜臣の水軍だけが日本に連戦連勝できたかについては、戦争開始前に李舜臣が、船の整備や兵の訓練など適切な準備を行っていた、という理由があったようです。この点については、朴容徹「壬辰戦争における朝鮮側の対応」(前掲 『秀吉・耳塚・四百年』 所収)に詳しく記されています。また、李舜臣の水軍の戦いぶりや、水軍に参加していた人々などについては、北島万次 『秀吉の朝鮮侵略と民衆』 が詳細です。

1593年1月 明軍の参戦 ~ 1593年4月 講和交渉の開始・漢城から撤退

年が明けると、明国救援軍との戦闘が開始され、状況が一変します。また、中野等 『文禄・慶長の役』 に戻ります。

1593年1月 明軍との戦闘開始、日本は平壌を失い戦略を大幅に変更

1592年12月23日、明の李如松は4万3千の兵を率いて鴨緑江を渉り、1月5日には朝鮮政府軍8千余、義兵2千余とともに小西行長らの拠る平壌城を三方から囲んだ。7日黎明には明・朝鮮軍による総攻撃開始。日本側の兵力はおよそ1万5千程度、衆寡敵せず、その夜日本勢は夜陰に乗じて南方へと逃走、平壌を奪われることとなった。

小西行長・宗義智らは、南へ逃れ黒田勢と合流、ともども小早川隆景・吉川広家らの拠る開城へ退く。しかし、戦線を立て直す意味から、ほどなくこぞって漢城へ移動。

晋州城攻略の失敗によって釜山-漢城のルート保持が危ぶまれるようになり、咸鏡道・江原道の軍勢には京畿道内への陣替えの命令。朝鮮半島を全域的に支配しようとする戦略は放棄され、戦略の基本は漢城と釜山とを結ぶ経路の絶対的確保に移った。

平壌を囲んだ明・朝鮮合同軍は計5万3千、日本側の1万5千の3倍以上であり、攻城戦で勝利を得られる人数です。三方から囲んだだけで一方を開けておいたのは、相手に逃亡を促して戦わずに勝つためであったでしょう。一方、この時代の日本軍は、昭和前期の日本軍のように玉砕などというほとんど意味のないことはせず、合理的な判断で逃走、兵力を温存しました。

1593年1月末 明軍も、碧蹄館で敗戦して戦意喪失

漢城には1月21日までに、日本側のほとんどの軍勢が集結、その数およそ5万。日明両軍は1月27日に漢城から北に16キロほど離れた碧蹄館で衝突。この戦いで日本側は6千余の首級を挙げて勝利を得るが、深追いは避け夕方には漢城へ退いた。李如松は29日開城まで退く。この碧蹄館での敗戦によって、李如松はまったく戦意を喪失し、漢城奪還の意思も消散。平壌守備を名目としてさらに後退。

日本軍側も、漢城に撤退・集合したことで5万の軍勢となり、5万強の明・朝鮮合同軍とはほぼ同数となりました。同数なら、日本国内での戦闘経験が豊かな日本軍の方が強かった、ということでしょう。平壌から撤退した効果があった、といえます。

1593年2月、日本軍は幸州山城攻略に失敗し、漢城の兵粮問題が深刻化

朝鮮政府軍や義兵が集結した幸州山城攻略、2月12日宇喜多秀家以下3万余の軍勢、切り立った断崖や狭隘な通路に阻まれて城攻めは困難を極め、兵を退き漢城へ。日本側はかなりの死傷者。朝鮮軍も幸州山城を守り抜いたものの消耗ははなはだしく、坡州に退く。以後、朝鮮側の坡州からのゲリラ的な攻撃によって日本側は漢城郊外での活動が困難となり、城内では薪や秣が払底、多くの軍馬が餓死。

平壌の敗報は、2月中旬ころ名護屋に届いた。秀吉の「来三月御渡海」計画は直ちに再延期。2月28日発給の朱印状、宇喜多秀家を現地の「大将」に、開城付近を防衛線と考えて戦線の立て直しを計ろうとする。

3月に入ると、幸州山城の敗報などにも接したのか、秀吉は漢城からの撤退もやむなしと考えるようになる。尚州までの後退を認める3月10日付の朱印状。このころになると厭戦気分は朝鮮半島だけのものではなく、肥前名護屋に駐留する諸将のあいだにも渡海を忌避し、帰郷を願うような空気が生じていた。

このころになると、朝鮮側も戦闘経験が積まれたため、それなりの攻撃力を発揮できるようになった、ということでしょうか。そうなると、日本軍は兵站に支障をきたすようになった、ということでしょう。秀吉は、相変わらず、現地の状況を的確に把握してはいなかったようです。

1593年3月、明軍と日本との講和交渉開始、4月、日本軍は漢城から撤退

朝鮮半島では明軍の内部にも厭戦気分、3月ころから再び沈惟敬が、日本側の小西行長と講和の可能性を探る。朝鮮側は国王以下一貫して講和には絶対反対の立場。

日本側支配の漢城は地獄のさま、日本勢退却の2日のちに漢城に入った李如松が目にしたのは、「城中の遺民は百に一・二で、その存する者は皆飢餓疲困、…人馬の死するもの相枕し、臭穢城に満ち、城の内外に白骨が堆積していた」という惨状。3月中旬に、明軍の策略によって漢城の南にあった竜山館の積糧が焚焼、城内の食糧事情は悪化の一途、漢城保持はほとんど不可能な状態。漢城での自滅・自壊を防ぐ手立てとしては、沈惟敬の提案を受け入れ休戦状態に持ち込むほか、日本側には選択肢はなかった。

両国間の交渉内容、参謀本部編『日本戦史 朝鮮役』には、①明から講和使節を日本に派遣、②明軍の朝鮮からの撤退、③日本軍の漢城からの撤退、④朝鮮の王子2名と従臣の身柄返還、の4条件、最終的な妥結内容とみてよかろう。明軍、できるだけ小さな犠牲で漢城を奪還、日本、追撃をうけることなく南下できるという保証。

日本側は、明側から使節が派遣されることで、秀吉に対する説明も可能となる。講和使節の派遣はとりもなおさず明の降伏を意味。秀吉の軍勢は「征明」こそ果たせなかったものの、見事に明軍を「降伏」させた。しかし、講和使節なるものもでっちあげの偽物。

4月17日、偽りの勅使2名を受け入れた日本勢は、漢城からの撤退を開始。この行軍中には、朝鮮の王子2名の姿もあったが、彼らはいずれも追撃を防ぐ人質としての意味合い。こうして、その場しのぎを偽りで粉飾したような講和交渉が開始。

侵攻開始直前の1592年3月からの93年4月までの1年間の日本軍の戦略方針の変化を追ってみると、以下のように変化してきたことが確認できました。

① 朝鮮とは戦わずに明国入り →

② 朝鮮とは戦うが早く明国へ →

③ 明国入りの前にまず朝鮮の八道経略 →

④ 漢城および漢城までの兵站線の確保 →

⑤ 明軍との休戦協議が一応成立し漢城からは撤退

実際には、現実の障害の大きさを知って、目的は縮小・後退を続けた、と言えるように思います。

日本軍のこの戦略の変化の原因は、明国救援軍の参戦、および朝鮮の軍と義兵の抵抗拡大の結果生じた、兵站維持すなわち戦線維持の困難化、にあったと言ってよいように思われます。また、小西行長は、広い占領地域の維持は極めて困難という現実をよく承知していたので、秀吉からの指示通りではないのにかかわらず、日明の現地合意を急いだと思われます。

1593年5月 明使の名護屋到来 ~ 同年9月 休戦、日本軍縮小・明軍撤退

再び、中野等 『文禄・慶長の役』 に戻ります。文禄2年末までの、実質的に休戦が成立し、日本軍が朝鮮半島南端の沿岸部まで引き下がっただけでなく、在朝鮮日本軍も縮小されていった過程について確認します。

1593年5月 明使の名護屋への到来、7条件の提示

明の「勅使」が漢城の小西行長の陣に入ったという注進状は、文禄2年4月末には肥前名護屋に。文禄2年5月朔日、秀吉は晋州の攻略を厳命、さらにその後全羅道侵出を指示。秀吉の基本姿勢、漢城と北四道以外はみずからの領域として確保する強い意向。

漢城での交渉で沈惟敬が領土割譲に言及した可能性、具体的には漢江以南を日本領とする内容であったともいわれている。〔南四道内の〕晋州城の攻略は、講和交渉と矛盾するものではなかった。現実的な計略対象は全羅道・慶尚道とに限定。

5月15日には、偽りの「明使」一行肥前名護屋に到着。秀吉は6月28日付で、3奉行と小西行長に充てて「大明日本和平条件」を使節の離日に際して提示。

① 大明皇帝公主の降嫁

② 勘合復活

③ 両国朝権の大官の誓詞

④ 朝鮮への4道と漢城の返還

⑤ 朝鮮王子・大臣人質

⑥ 朝鮮王子2人返還

⑦ 朝鮮国王の権臣の誓詞

晋州城陥落の報せに、明軍首脳、日本側の真意を厳しく問いただす。一方、小西行長はひそかに朝鮮2王子の身柄を解放、7月末両名を釜山から発向させ8月中旬漢城到着。明側が日本勢の完全撤退と2王子の身柄解放を強く求めている旨、漢城の内藤如安が報せてきたため、一部でもその要求を容れることで交渉の破綻を避けようとしたのであろう。

1593年6月下旬の晋州城攻略戦で、大規模軍事衝突は終了

晋州城、6月21日から攻撃開始、6月29日陥落、明の使節が名護屋を離れた翌日。大規模な軍事衝突はこの晋州城攻略戦をもってひとまず終結。

ここにいたるさまざまな戦闘を総括する、ルイス・フロイスの言。「兵士と輸送員を含めて15万人が朝鮮に渡った。そのうち3分の1に当たる5万人が死亡。しかも敵によって殺された者はわずかであり、大部分の者は、労苦、飢餓、寒気、および疾病によって死亡。朝鮮人の死者と捕虜、その数は日本人のそれとは比較にならぬほど膨大。なぜならば、都その他の地方に連れて行かれた者を除き、この下(=九州)にいる捕虜の数は数え切れぬほど多いから。」

最終的な渡海人数は15万人を少し下回るくらい、凱旋計画で日本に帰還する将兵は約5万、そのまま朝鮮半島での在番に移行し帰還将兵には含まれない部分を4万程度と仮定すると、朝鮮で消息を絶った者の数は6万を超える、逃亡・投降した者を除いた戦没者は5万人強。朝鮮士民の犠牲者は「日本人のそれとは比較にならぬほど膨大であった」とするほかない。

昭和前期の大東亜・太平洋戦争でも、日本軍の戦死者の多くは餓死・疾病死であった、また、日本軍の侵出先の多くで、日本軍と日本人の戦死者を遥かに上回る現地人犠牲者を出した、と言われています。この点、旧日本軍は、朝鮮における秀吉軍の失敗から十分に学ぶことがなかった、と言えそうです。

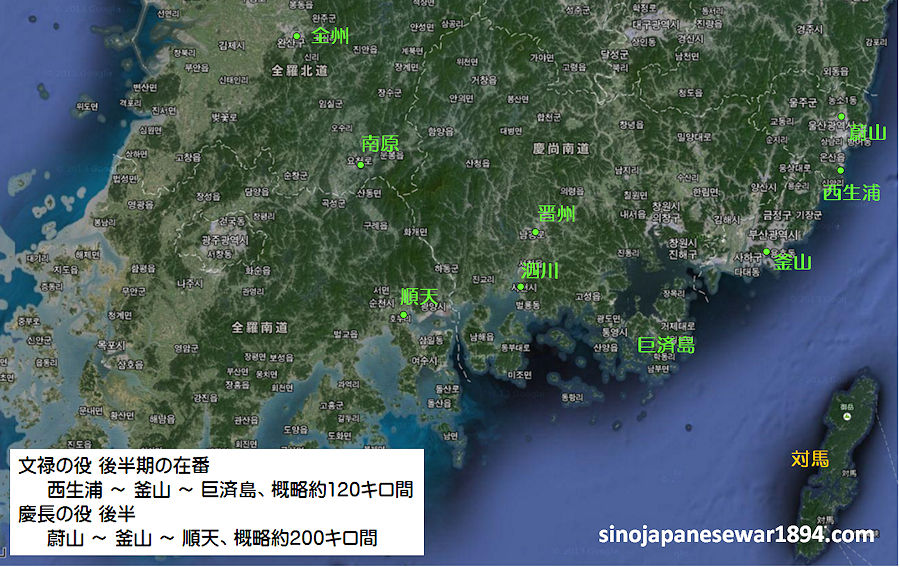

1593年9月までに「御仕置の城」の普請と、将兵5万の帰還

晋州城陥落をうけて、日本勢は朝鮮で「御仕置の城々」の普請を開始。晋州陥落後の秀吉の朱印状によると、「御仕置は、領知を相抱えらるべきためにはこれ無く」という理由から、内陸部ではなく、沿岸部のしかるべきところ。

答礼使として明へ向かった内藤如安が講和交渉の結果を持ち帰るまでのあいだ、九州・中四国の諸大名は半島沿岸部に設けられた仕置きの城で在番を続ける。この段階で設けられた日本型城塞、釜山を中心として左右両翼に展開。今日「倭城」と通称。要となる釜山浦には本城のほかいくつかの端城。仕置きの城の建設に費やされた期日は半年程度。ほぼ同時に並行して構築。一連の城塞工事が、かなり過酷な条件のもとで遂行された。酷使されたのが、日本人の軍卒、圧倒的多数におよぶ朝鮮士民。

一方、「御仕置の城」の警衛からはずされた諸将は、日本へ帰還。帰還が許されたのは、東国勢や「奉行衆」「御小姓衆」などのほか、宇喜多秀家・細川忠興らの軍勢、将兵の数は都合5万におよぶ。文禄2年閏9月上旬までには最終の奉行衆も帰還を果たす。

1593年9月、明国軍も朝鮮から撤退

明への答礼使または講和交渉を進める使節として、文禄2年(1593)6月20日に釜山を発った小西行長の家臣内藤如安は、7月7日に漢城に入る。これをうけて明将李如松は漢城を発して帰途につき、8月には明兵3万も漢城をたって、9月には鴨緑江を越えている。

内藤如安も9月には明国に入ったが、ほどなく遼陽で足止め。文禄2年末から熊川において小西行長と沈惟敬が会談、沈惟敬は小西に対して「関白降表」すなわち明皇帝に上表する秀吉の降伏文書の作成を要求したと伝えられる。

この文禄2年、日本軍の漢城撤退を実現した休戦協議の結果、5月には偽ではあっても明使が来日、また明軍も8月には撤退を開始しており、当時は講和交渉が進展していくとの期待がされていたように思われます。

このころの秀吉は、朝鮮南四道の領有を講和の条件にしていた、ということからすれば、秀吉は、大明国まで進むことは非現実的と了解したものの、依然、海外での領土獲得という戦争目的は維持していて、その対象地域を朝鮮の南四道に変更しただけであった、と言えるように思います。ただし、秀吉の7ヵ条の和平条件は「握りつぶされた」ようです(北方万次 『秀吉の朝鮮侵略と民衆』)。

他方、この期間の日本側の実際の行動として、晋州城は攻略したものの、南四道どころか、全羅道・慶尚道の経略すら具体的には実施していないこと、また「御仕置の城」の立地でも内陸部には1ヵ所も選定せずに、結局全部隊を沿岸部の、しかも割合に狭い地域にまで後退させていることは、目的である「領有」を実現するための合理的な行動とは、とても思われません。秀吉が本当のところは何を考えていたのかが、分かりにくいように思われます。

秀吉の朝鮮侵攻の経過 ② 休戦期間・講和交渉の決裂

1593~95年 休戦期間中の状況

こうして、1593年の6月には、大規模な軍事衝突も終わり、9月までに日本軍は縮小、明軍は撤退しました。以後3年ほどは休戦の状況となります。

また中野等 『文禄・慶長の役』 に戻り、休戦状況下の朝鮮国内、および在番日本軍の状況を確認したいと思います。

1593~95年、朝鮮の著しい飢餓状況

明暦の10月1日に朝鮮国王宣祖が漢城へ帰還。およそ1年半ぶり。宮殿はすでに焼亡。大規模な戦闘は収束したものの、朝鮮全土には飢餓が蔓延、加えて民衆は軍糧輸送などの労役。

『懲毖録』 によれば、「老弱のものはみぞに転がされ、壮者は盗賊となり、そのうえ伝染病が流行して、(罹病者は)ほとんど死亡してしまった。父子、夫婦のものが相食み、野ざらしになった骨が野草のようにうちすてられていた」。国土を蹂躙された結果、文禄2年の朝鮮は深刻な飢饉に襲われ、この飢饉は数年継続する。飢えをしのぐために人肉を食らうという深刻な飢餓状態は文禄3年まで続き、とりわけ京畿道と忠清・全羅・慶尚道の下三道が厳しい状態。

1593~95年、在番日本軍の状況

フロイスの 『日本史』、「彼の地で日本人たちが経験した労苦、貧困、極度の食糧不足、疫病、不便は疑いもなく計り知れないほど」。劣悪な兵粮事情、小早川隆景に従って渡海した経験をもつ梨羽紹幽の証言、近隣の集落を襲って乱取りや刈り田、あるいは朝鮮民衆が秘匿しているものを暴き出して収奪するといった手だてによって不足分の兵粮は補填。在番日本勢が襲おうとする朝鮮社会自体がすでに飢えていた。在番将兵がその日常を維持することも決して容易ではなかった。

日本からの軍勢は水あたりによって多くの病死者。さらに冬季になると朝鮮半島の厳しい寒さが日本勢を襲い、多くの将兵が凍傷で手足や耳などを失っている。

こうした状況下、将兵の逃亡が相次ぐ。将兵の陣営離脱問題は、すでに政権中枢のレヴェルでも充分な認識がなされていた。逐電将兵が日本へ逃げ戻るとは限らない、明・朝鮮軍へ投降する者たちも多かった。

文禄3年(1594)、備蓄米を、新米と入れ替えることを前提に、在番将兵の糧食として流用することを認める。城米の入替は10月末から11月初頭にかけて完了。「半分」ないし「三分の一召し置き」、在番将兵の一部帰還を認める。秀吉は明後年、つまり文禄5年には軍勢の再渡海、さらには関白秀次の名護屋出馬を表明し、この再派兵を支えるため改年後早々にさらなる「御兵粮」廻漕を実施する計画。

秀吉が始めた朝鮮侵攻が、朝鮮ではきわめて深刻な飢餓状態を惹き起こしていたこと、在番していた日本軍側の状況も将兵の陣営離脱を生じさせるほど深刻であったことが、よく分かります。朝鮮の八道経略で戦線を朝鮮全域に拡大した結果、朝鮮全土が飢餓になった、と言えそうです。

領有する、という目的達成のためには、むしろ日本から糧食を大量に送り込んで、兵粮の不安を解消するだけでなく、それを経略に役立てる、といった方策が試みられる必要があったように思います。そうしていれば、将兵の離脱防止になっただけでなく、朝鮮士民の懐柔・義兵運動の鎮静化にも、多少は効果があったのではないでしょうか。

現実には、そのような目的達成に整合性の高い対策は全くとられていなかったようです。そうであれば、この時期の秀吉は、建前上は朝鮮南四道の領有を主張し続けながらも、実は、それが実現困難で取り下げざるを得ない課題であることを分かっていた、という推定が成り立つように思われます。

1595~96年 明国使節と秀吉との交渉

また、中野等 『文禄・慶長の役』 に戻り、文禄4年の講和交渉と、その決裂の結果としての秀吉の再派兵の決断を確認します。

1595年 明国使節派遣の正式決定

文禄4年(1595)に入り、日本では明国に派遣した内藤如安に関する何らの消息も得られず。文禄4年正月15日付の「高麗国動御人数帳」、合せて16万人が再び朝鮮半島へ投入される計画。

明側では日本の降伏という「結末」によって戦争の終結を計ろうとした。おそらく「関白降表」を携えることで内藤如安はようやく北京への入城を許された。内藤如安が北京に入ったのは文禄3年12月初旬、ほどなく明国使節の日本派遣が決定。明からの使節派遣の報をうけて秀吉は新たな派兵計画の撤回を決断。

文禄4年4月下旬、正使李宗城の意をうけた沈惟敬が釜山入り、小西行長との間に面談。ここで明国皇帝の使節派遣が正式に日本側に告げられたと考えられる。

1595年4月 秀吉の和平条目の構想

こうした動きをうけて、秀吉は文禄4年5月22日付で「大明・朝鮮と日本和平の条目」。

① 朝鮮王子1人の人質、朝鮮8道中4道は日本に帰属するも、その朝鮮王子の封地とする

② 日本の軍営15城のうち10城の破却

③ 勘合復活。

朝鮮国服従の証として日本にいたった朝鮮の王子は、ほどなく秀吉によって「大名」に取り立てられ、その封地として朝鮮の南四道を与えるというもの。異国を服従させ海外に領土を拡大したという名分を保ちつつ、実態としては朝鮮半島の南四道を朝鮮王朝の王族が支配するかたちが構想された。

翌日5月23日付で、秀吉は朝鮮半島における日本型城塞の過半について、その破却を命じる。講和にいたる環境整備。結果的には九州の諸大名のみが朝鮮半島に留まり、残された城塞をまもる。10月段階で拠点としての残存が確認されるのは、「城六ヶ所」。

文禄4年7月3日、豊臣秀次は秀吉から謀叛の疑いをかけられて関白と左大臣の官職を剥奪され、高野山に追放、さらに自刃。

1596年9月 明使節・朝鮮使節の来日

文禄4年(1595)9月、明国使節一行は漢城を出発、副使の楊方亨は10月、正使の李宗城は11月に釜山に到着。文禄5年(1596)4月2日、正使の李が日本側の陣営から逃亡、副使であった楊方亨を正使に「格上げ」、新たな副使には沈惟敬。6月半ば、楊方亨は釜山を発って対馬に。

また朝鮮からの使節として正使黄慎、副使朴弘長がこれに従う。元来、朝鮮王朝としては和平に反対で、交渉そのものについても中止し、打ち切るべきであるという立場。しかし、明廷からの圧力もあって朝鮮の主体的立場は放棄を余儀なくされた。

秀吉は伏見城で使節を迎える予定で準備を進めていたが、閏7月12日の深夜に畿内一帯を襲う大地震が発生。8月中旬には明国および朝鮮の使節が堺に到着するが、地震の被害は極めて甚大、結果的に明国勅使との対面は、大坂城で9月朔日に変更された。

和平の決裂、秀吉の再派兵決意

大坂城での謁見自体は無事終了。堺に戻った明使の歓待の際のやりとりこそが、和議決裂の引き金に。秀吉が遣わした僧侶たちに、明使は日本側城塞の完全破却と軍勢の撤退などを要求する書翰を言づけ、これを知った秀吉がひどく激怒(イエズス会年報)。秀吉の怒りの鉾先は、明国ではなくむしろ朝鮮に向けられる。王子の不参を含め朝鮮側の講和への「非協力的」な対応に秀吉は激しく立腹し、朝鮮使節との対面を拒んだ。

〔秀吉の〕権威を維持し、政権の命脈を保つうえで、朝鮮半島に領土を確保することが不可欠。秀吉としては単に名目のみの海外領土でも構わなかったが、明側の態度はそれすらも許容しないものであった。朝鮮国王の王子は、降伏の証として来日を要求され、秀吉に近事したのち、朝鮮南四道をあてがわれることになっていた、いわば講和成立の「鍵」となる存在であった。こうした重要な役割をになうべき人物の不参は、それだけでも大問題。秀吉は対明関係についてはいったん成立した「友好」を保ちたいと考えていた。豊臣政権は講和交渉破綻の責任を一方的に朝鮮側に帰し、朝鮮半島への再派兵を命じる。

秀吉は、明と朝鮮の使節が来日した段階では、侵攻の無理はすでに分かっていて、とにかく明との和平を結ぶことを目的としていた、小西行長はしっかりと秀吉の意向をふまえて明と交渉していた、と言われています(宇土市教育委員会 『記録集 小西行長を見直す』・鳥津亮二 『小西行長 抹殺されたキリシタン大名の実像』)

和平決裂・再出兵は避けられなかったか?

交渉決裂の最大の原因は、朝鮮王朝の判断にあった、と言えるように思います。朝鮮王朝側はもともと講和には反対なので、朝鮮国王の王子を連れてくることもなく、秀吉のヘソを曲げさせた、という点では、首尾一貫していた、とも言えます。

ただし、朝鮮王朝は、秀吉に圧力をかけられるだけの自前の軍事力を欠き、日本軍を駆逐する能力はなかったのですから、講和反対論を徹底主張しても、被害を増やすだけで、目標達成の現実性がありません。逆に、日本軍には再派兵の能力があり、再派兵されれば被害は一層拡大します。朝鮮王朝側が判断するさい、日本からの再派兵・戦乱再拡大のリスクを考慮に入れていたのかどうか、リスクを考慮することなく、とにかく正邪論的な判断に凝り固まってしまっていたのではないか、という気がします。

そもそも侵攻が起こるのか起こらないかの判断でも、朝鮮王朝は、願望思考から侵攻はおこらないと決め込み、重大な判断ミスを犯しました。加えてこの和平交渉での判断ミスです。二つの重大局面で、どちらも判断を誤った、と言わざるを得ないように思います。

戦乱再拡大を生じさせないよう、秀吉のメンツを名目上だけ多少は立てる解決策を、朝鮮王朝側も工夫していたなら、慶長の役での朝鮮侵攻再発はなかったでしょう。そうなっていれば、鼻斬りも起こっておらず、朝鮮の悲劇を縮小できていた可能性が十分にあったように思います。

小西行長の苦労

和平を仕組もうとした小西行長の立場は、とんでもないワンマン経営者から、現実を無視した目標達成を指示された部課長、という立場に置き換えられるかもしれません。目標設定がいかに非現実的であっても、ワンマンの最高権力者であるため、役員も含め誰もその目標を撤回させることが出来ず、その事業に関係する社員の皆が疲弊している、という状況は、現代でも起りうる状況でしょう。

そうした状況にあって、小西行長は、当初は、ワンマン経営者をだましても、現実的な解決を図ろうとしたのではないでしょうか。達成できないことも皆がそれで疲弊していることもよく承知しているのに、ワンマン経営者の指示通りにしか動こうとしない人々より、よほど骨のある人物だった、と評価してよいように思われます。

使節が来訪してくる時までに、ワンマン経営者も実情を理解して、小西の和平方針に乗るようになってきます。そのとき、小西は明側とはそれなりにうまく交渉を進めたものの、朝鮮側への説得が不十分で、それが失敗の原因になってしまったように思います。交渉術という点からすれば、日本側は、加藤清正に捕えられた朝鮮王子二人を返したタイミングが早すぎて、その後の対朝鮮交渉で圧力をかけられる強力なカードを失ってしまったように思いますが、いかがでしょうか。

結局は、ワンマン経営者秀吉のメンツと、どれだけ犠牲を払っても何も妥協しないことにこだわる朝鮮側のメンツとが、最優先されてしまいました。利害なら調整可能ですが、メンツとメンツのぶつかり合いでは、現実的な解決は困難になります。「メンツはカイゼンを阻害する」の典型事例になってしまったように思います。

秀吉の朝鮮侵攻の経過 ③ 慶長の役

1597年 朝鮮への再侵攻開始

秀吉が再派兵を決断した結果、再び朝鮮侵攻が行われます。慶長の役です。また、中野等 『文禄・慶長の役』 に戻ります。

1596年9月 再派兵の決定、97年正月清正再上陸、5月、朝鮮との和平交渉

文禄5年(1596、10月27日から慶長元年)9月、秀吉は朝鮮半島への再派兵を決定。再派兵の当面の目的、全羅道の制圧、その後忠清道その他への侵攻。慶尚道は、講和交渉期も、沿岸には日本側の在番が継続。朝鮮政府は、日本の再派兵を知り、明朝廷に対して再び救援要請。明朝は援軍を決定。

慶長2年(1597)正月に朝鮮に再上陸した加藤清正と、朝鮮側の義僧惟政とのあいだで、3月下旬から折衝。清正は、改めて朝鮮の日本への服従を要求、具体的には、王子1名の来朝か、もしくは貢物の献上のいずれか。しかしこの和平交渉も決裂。こうした成行をうけ、秀吉もついに軍勢の侵攻を命ずる。

実際に全羅道などを制圧しても、それを継続して維持・領有するにはとんでもない負担がかかることは、すでに分かっています。それでも再派兵して侵攻するというのは、秀吉がメンツを保てる和平合意を得るための嫌がらせ出兵であった、ということでしょうか。そんな程度の目的のために出兵させられる将兵は、たまったものではなかったでしょう。

1597年7月 再侵攻の開始、巨済島海戦

慶長の役における最初の大規模な衝突は、7月14~16日の巨済島海戦。日本側の勝利、この海域の敵船を残らず焼き捨てた。この海戦で朝鮮水軍の将元均も戦死。

1597年8月 南原城攻略、日本軍は掠奪と鼻斬り

8月に入ると日本の軍勢は二方向から全羅道の要衝南原を目指す。行軍の途次、日本の軍勢はさまざまな侵掠行為。従軍真宗僧の日記、「人に劣らじ負けじと、物をとり、人を殺し、奪い合う」、さらに放火、拘引・殺戮、地獄絵のような戦場の実態。

日本側は8月12日から南原城の包囲を開始、15日の夜襲によって南原城を陥落。この戦いで明・朝鮮連合軍は甚大な被害。「城中前後の死者、ほとんど5千余」。明・朝鮮軍は「南原既に陥つ、しかして全州以北瓦解す」という事態。南原城陥落についての秀吉の「感状」、それぞれの部将の軍功の証として「鼻」が届けられたことが明らか。

全州の守将は遁走、小西行長ら左軍は、8月19日、戦わずして全州入り。数日後、右軍の諸将も合流。「全州会議」。こののち、右軍の主力は北進して公州方面へ。左軍は南下して全羅道経略を開始。こうした行軍の途中でも残虐行為、「行く道すがら、路次も山野も、男女のきらいなく、きりすてたるは、二目ともみるべきようなきなり」。

日本軍の再出兵からすぐ、南原で明・朝鮮軍は敗退してしまいます。日本側は、嫌がらせ再出兵で、日本側による領有を目的としていたなかったため、掠奪や残虐行為に走ったようです。

1597年9月、李舜臣朝鮮水軍の勝利、陸上では全羅道・忠清道制圧戦

南原城陥落後、藤堂高虎らが水上での作戦。船手の諸将は、陸上での左翼と呼応して全羅道の南岸を西に進もうとする。朝鮮水軍では、李舜臣が再び水軍統制使となり、反攻の体制。双方の水軍は、9月16日に鳴梁海峡で衝突、朝鮮水軍が勝利。大敗を喫した日本の船手は熊川まで後退、これによって船手が西方に展開するという作戦は頓挫。

毛利・黒田らの軍勢は北上を続ける。目的は、秀吉が講和条件として提示した朝鮮南四道の割譲を実態化すること。9月7日、稷山の西で黒田勢は明軍と遭遇、毛利勢も加わったため明軍は水原まで撤退。毛利・黒田の軍勢は、9月10日に安城に入り、さらに竹山付近を掃討して、再び忠清道に戻る。こののち、毛利・黒田は加藤清正と会し、南下を決定。これを受けて諸将は沿岸地域の拠点まで退き、全州での合議に従って、それぞれの城郭の築造に着手。

結局諸将は沿岸地域に退いてしまったのですから、朝鮮南4道を所領化する意図は持っていなかったように思われます。

朝鮮民衆への軍政、拉致・拘引

宇喜多・小西・島津らに長宗我部・鍋島・吉川らを加えた左軍は、全州を発し忠清道へ。行軍の途中に鼻削ぎや拘引が盛んに行われた。9月16日に左軍の諸将は井邑で軍議、全羅道の制圧をはかるべく、軍を展開。また、「海陸共に撫で切り」という殲滅戦は退けられ、一般の朝鮮民衆(土民・百姓)に居邑への還往を促す一方、「上官」たるものに対しては仮借ない殺戮の方針。指導者層を根絶やしにすることで義兵活動のような反攻の芽を摘もうとした。島津忠恒が駐留した全羅南道海南にあっては、大量の朝鮮民衆が山から降りて恭順、さらに彼らが「上官」の隠伏情報を日本側に提供するにいたった。

慶長2年(1597)11月29日秀吉朱印状、「今度朝鮮人捕えおき候うちに、細工仕り候もの、ならびに縫官手の聞き候女、これ有るにおいては、これを進上すべく候」。秀吉は捕捉した朝鮮人のなかの特定の技能を有する者を選りだし、日本へ送致するようにと指示。

文禄期の侵攻、少なくとも原理的には朝鮮士民の拉致や拘引は厳に戒められていた。しかし慶長期は朝鮮人の拉致・拘引を体制として承認、もしくは容認していた。慶長の役における朝鮮の人的被害はきわめて甚大なものとなった。鄭希得の 『月峯海上録』、「丁酉再乱(慶長の役)における三南地方(慶尚・全羅・忠清道)の被虜人は壬辰倭乱(文禄の役)に十倍す」。感覚的な理解であろうが、被害の大きさを看破。

加藤清正らの軍勢の軍中の僧慶念、そこで彼がみたのは人買いに奔走する日本商人の姿。彼らは軍勢の跡に従って朝鮮の老若男女を買い集めていった。大河内秀元の『朝鮮記』、「人取り」のほかにも、いろいろな物品の略奪に関する記事。

所領化の意図がないなら、戦国の気風を引きずっている当時であれば、大きな犠牲を払って朝鮮まで出陣している将兵が皆、人や物の掠奪に走ったのも当然といえるかもしれません。とはいえ、その結果は、ますます朝鮮側の対日憎悪を強めることになりますし、明軍が支援してくれる限りは徹底抗戦する、という意欲を高めた可能性が高そうです。そうなると、日本側の犠牲も更に大きくなっていきます。朝鮮の徹底抗戦方針と、その反応としてなされた秀吉の再侵攻の決定は、日本側・朝鮮側双方の犠牲を大きく拡大することになりました。

1597年10月、日本軍は沿岸地方で越冬体制に

慶長2年(1597)10月中旬ころから、沿岸地方に移動した日本の軍勢は、越冬の駐留拠点となる城塞の普請にかかる、蔚山・梁山・馬山昌原・固城・泗川・南海・順天など。既存の西生浦・釜山・金海竹島城などは増強修復。

慶年の『朝鮮日々記』によると、蔚山城の拠点普請は昼夜を問わないで突貫工事、喧騒で夜も眠れない事態。工事には鉄砲衆から船子・人足にいたるまであらゆる労働力を動員。油断すれば暴行を受け、また敵の攻撃をうける。ミスを犯した者は、頸を刎ねられ、さらにその首が晒されるようなことも。朝鮮の被虜人たちはさらに過酷な使役を余儀なくされていたと考えられる。味方の陣営から逃亡する者も相次いだ。

1597年12月末、明・朝鮮軍による蔚山城への攻撃の失敗

日本の軍勢が南方・沿岸部へ退いたことを知った明・朝鮮軍は、蔚山を攻撃すべく軍議。蔚山城は普請工事の真っ只中、勇猛をもってなる清正の軍を破ることで、日本側の戦意を挫くという意図。

明・朝鮮軍は12月21日夜半に蔚山の北方に到着、22日未明に蔚山城に攻撃の第一波。この攻撃によって蔚山の城外の守りは崩れ、城方は惣構えの内に退く。西生浦にいて急を聞いた加藤清正は、わずかな供を従えただけで22日の夜に蔚山城に到着。包囲を固めた明・朝鮮軍は、23日以降連日の攻撃。城内の兵粮や水の欠乏で、城方から投降する将兵。城内は次第に「地獄」の様相、馬を殺し、焼けた米を拾って食べる、食べ物の代わりに紙を食む。攻城軍からの降伏勧告に、29日、清正は交渉に応じることを決断。

ところが救援の日本軍勢が陸続と西生浦に集結して、城方も士気を回復。明軍は救援軍の遮断を試みるが失敗、1月4日の総攻撃を城方は撃退。明軍も攻略を諦め兵を収める決断、逆に退路を断たれることをおそれて逐次退却を開始。これを察知した籠城軍は、明・朝鮮軍を追撃、退却する明・朝鮮軍は大混乱に陥る。蔚山攻防戦での明・朝鮮軍の死者は2万人、負傷者も数千に達すると言われている。明・朝鮮軍を指揮する楊鎬は、日本側の追撃をおそれて、結局は漢城に帰還する。

明軍側も、作戦が下手だったようです。

1598年1月~、日本軍の陣容立て直し

蔚山籠城戦の経験を踏まえ、宇喜多・毛利・蜂須賀・生駒・藤堂らの諸将が協議、1月下旬のこと。城塞網の最も外側に位置する蔚山・順天・梁山の3ヵ所を放棄して、拡がりすぎた城塞網をコンパクトに縮小する方向を検討。

2月に入ると、加藤清正や小西行長らがそれぞれ和平交渉を模索。清正は、文禄の役後の和平交渉は無効と考え、ここでの交渉は日・明・朝鮮の三国間、行長は、さきの講和はそれなりに有効であると認識し、当面の和平交渉は日本と朝鮮の2国間との考え方。

現地からの報に接した秀吉は激怒、3ヵ所の城の放棄を受け入れず。5月に入って蔚山城の修復もめどがつくと、秀吉は東海岸の拠点構成について新たな布陣を発表。亀浦城1ヵ所が破棄されて連鎖的な移動、かなりの将兵に帰還命令。しかしいまだ翌年(慶長4年)を期して大規模な派兵を実施するという目論見は堅持。

ここまで来ると、秀吉にとって、戦争継続が自己目的化しているようにも見えますが、いかがでしょうか。

明・朝鮮軍側は再攻勢の計画

一方、明・朝鮮軍が大挙して攻勢に転じようとする。日本の軍勢が相互に救援できないように、分散して日本側の拠点を攻略する計画。東路軍(明兵2万4千、朝鮮兵5千5百)は蔚山、中路軍(明兵1万3千、朝鮮兵2千3百)は泗川、西路軍(明兵1万3千6百、朝鮮兵1万)は順天に向かう。各軍は8月、それぞれ慶州、星州、全州に到着、また明軍の水軍は、7月中旬の段階で、朝鮮の李舜臣と全羅道の康津湾頭に位置する古今島で合流。

明軍側も、大軍によって、日本軍側の相互救援を断ちながら、というのは、蔚山での失敗を反省した結果のカイゼン策でしょう。これを、時間をかけて日本側拠点の一つ一つに順次行っていけば、最終的な勝利が必ず得られたでしょう。

1598年8月、秀吉の死

慶長3年(1598)8月18日、秀吉はその生涯を閉じる。秀吉没後の豊臣政権は、その死を隠したまま、朝鮮との和議を締結することでこの戦争を終結させるという選択を取ろうとする。ただし、和議の内容は朝鮮王朝の日本への服従を想定したもの。

9月にいたって、重臣連の連署状、和平交渉の推進役としては、まず加藤清正を指名。講和条件の第一はやはり朝鮮王子の来日であるが、多少の御調物でも構わない。ともかくも日本の外聞がたつことだけに配慮。日本側としては、本格的な冬をむかえないうちに全将兵の撤退を完了させたかったよう。

状況が圧倒的に不利であるに関わらず、秀吉没後の豊臣政権は、まだメンツにこだわっていたようですが、昭和前期、大東亜・太平洋戦争敗戦時の日本軍も似たようなものでした。

1598年10月、明・朝鮮軍から順天・泗川への攻撃

小西行長の拠る順天新城、三方は海。10月2日の早朝から水陸3方面からの攻撃にさらされる。城方の力戦によって陸上の攻城軍を撃退、水軍の夜襲も失敗。

島津義弘・忠恒父子が拠る泗川新城、三面が海。中路軍は10月朔日を期して総攻撃。島津勢の守りは固く、反攻によって結果的に攻城軍は崩れ、新城の包囲を解いて退却を開始。島津勢はこれを追撃して明・朝鮮軍に打撃。ただし、こののちも明・朝鮮軍は遠巻きに島津勢包囲を継続。したがって戦闘の直後から泗川からの脱出を計るため、島津義弘は城外の明軍と撤兵交渉を開始せざるをえなかった。

明・朝鮮側も、攻撃を急ぎすぎたと思います。攻城戦は味方の損失も多くなるものなので、完全封鎖をして飢えるのを待つ、という作戦が妥当であったように思います。

1598年10月初旬、日本からの撤退指示、釜山浦への集結

前線の将兵に秀吉の死を伝えるため、和平案を携行して朝鮮に向かった徳永寿昌・宮木豊盛、10月朔日に釜山に入る。両名は、泗川の島津義久、順天の小西行長、さらに蔚山の加藤清正を訪れ、11月10日までに釜山まで撤退するように指示を与えた。

蔚山・西生浦・梁山・竹島など東部方面に展開していた日本の軍勢は、11月中旬から漸次釜山浦へ集結。これに対し、西部方面の泗川や順天では、その後も両軍対峙。泗川の撤兵交渉は、島津方が明兵捕虜数百を送還すれば、明軍も撤兵路の確保に応じるというかたちで成立、さらに撤兵に際して追撃を逃れるため、明軍の人質を要求、明側はこれを認める。11月17日、島津軍は泗川新城を離れる。

朝鮮水軍を率いる李舜臣は和平には徹底的に反対の立場。明・朝鮮の水軍は再び順天沖に進出し、日本側の帰路遮断を試みる。一方、島津義弘・忠恒父子、宗義智、立花宗茂らは巨済島まで撤退していたが、小西行長がいまだ順天から動けないでいることを知り救援に。11月18日、日本側と明・朝鮮水軍との朝鮮出兵最後の会戦、「露梁津海戦」。この激戦のさなか、朝鮮水軍の名将李舜臣は陣没、日本側も島津軍がとりわけ甚大な被害を蒙るが、宗・立花勢の支援をうけてようやく巨済島に退く。海上封鎖のすきまをぬって小西行長の将兵撤退も完了し、日本軍は釜山浦に集結する。

朝鮮側は、和平徹底反対論の結果、李舜臣までも戦死してしまいました。帰路遮断ではなく、日本軍の逃げ道は残しておいた上で、側後方から追撃し損害を与えることに徹する戦い方をするほうが、味方の損害は少なく日本軍の損害は大きくできたのではないかと思われます。

和平徹底反対論は、正邪論の立場からすれば、そうあるべし、という主張であろうと思いますが、それによって朝鮮側の人的・物的損失をさらに大きくすることにつながったことも間違いないと思われます。

~1598年12月、日本への帰還

対明・朝鮮交渉に何の進展もないまま、日本の軍勢は12月にかけて浅野長政・石田三成らが待つ博多へ帰還する。11月23日には日本勢は釜山の城塞を自焼して、加藤清正らが朝鮮を離れた。ついで24日には毛利吉成らが、25日には小西行長・島津義弘らも釜山を発した。島津氏の博多着岸が12月10日、翌11日には小西行長らも帰着している。

秀吉のメンツだけの問題で開始された再侵攻で、「鼻斬り」や拉致・拘引などの残虐行為が、最初の侵攻と比べ、著しく増加してしまったのは、上述の通り、再侵攻の目的からすれば、当然のことであったように思われます。その後300年に及ぶ朝鮮側の強い反日感情の原因として、秀吉の責任は重大であったと思います。

結局、秀吉が死んで侵攻は中止されました。もしも秀吉がもう5年、10年と長生きをしていたら、どうなっていたでしょうか。長生きしなくてよかった、本当は、天下統一直後ぐらいに死んでいれば一番よかった、と言えるのかもしれません。

朝鮮侵攻の戦後処理

朝鮮侵攻の経過の最後として、戦後処理の問題です。豊臣政権の期間中には、朝鮮との和平には至りませんでした。

徳川幕府による和平

以下は、また中野等 『文禄・慶長の役』 からです。

慶長11年(1606)11月、家康の偽造「国書」が送達され、対馬の罪人が「犯陵賊」に仕立てられて朝鮮側への引き渡しが実施されて、ようやく朝鮮から日本への使節派遣が決定、翌年朝鮮の「回答兼刷還使」が大坂・京都を経て江戸に入り、5月6日には将軍秀忠に接見して、朝鮮の国書を渡し、「日本」と朝鮮との戦争状態にも終止符が打たれた。

また、日明間については、慶長15年(1610)にいたって広東の商船が長崎に入港以降、日明間の通商は実質的に回復するが、日本と明国とのあいだに結局講和は成立せず、厳密な意味において、ここでの戦争状態は終結しなかった。

朝鮮との「和好」実現を期して、日本国内にいた被虜人の送還、最終的にその数はおよそ7千5百人と言われているが、被虜人全体からするとほんの一部にすぎない。数多くが海外に奴隷として売却され、さらに数万規模の朝鮮人が日本列島内にとどめられた。

家康は、自身が朝鮮に出陣していなかったことが、日朝の和平に寄与したのであろうと思われます。もしも関ヶ原の戦いで西軍側が勝利してしまっていたら、その後の日朝関係はどうなっていたのでしょうか。

秀吉の朝鮮侵攻の結果

秀吉の朝鮮侵攻は、目的を果たせず失敗であった

秀吉の朝鮮侵攻は、先に確認しました通り、「恩賞を与えるための領土拡張」を目的として開始されましたが、目的をどこまで達成できたか、という観点から客観的に総括してみると、

① 当初目的であった「唐入り」は、全く果たせなかった

② 修正目的だった朝鮮の南四道の領有も、果たせなかった

③ 侵攻期間中、実際に実効支配できたと言えるのは、慶尚道・全羅道の沿岸地域の一部だけだった

すなわち、目的の達成度からみれば、ほぼ完全に失敗した企てだった、と言えるように思います。

目的と結果が著しく乖離した最大の原因として、第一には、事前の調査が全く不足していた無理な作戦であった、ということが挙げられると思います。朝鮮が明征伐に協力するはずがない、という当時の国際常識もわきまえずに作戦を開始したぐらいですから、圧倒的に事前調査が不足していました。

第二に、侵攻期間中、日本軍は、朝鮮の士民を日本側に取り込むことが出来ず、朝鮮側からの協力があまり得られなかった、という現実がありました。日本軍の現地での施策に課題があり、適切なカイゼンがされなかったと言えます。

第三には、それどころか朝鮮側の抵抗によって兵站維持が困難化したことにありました。たしかに、陸上の正規軍同士の戦いでは朝鮮に力はなく、明軍の助けを借りても日本軍との戦闘に勝利することはなかなか困難でしたが、李舜臣の水軍と陸上のゲリラ戦は、日本軍を苦しめました。

日本軍は、最初の1年間は大いに攻め込んだものの、以後の期間の大部分は実質的に沿岸部に張りついているだけだった、という現実からすれば、最初の1年間以外はほぼ負け戦だった、と評価するのが適切だと思われます。

なお、事前の調査が不足していた無理な作戦、というのは、例えばガダルカナル、ニューギニア、インパールなど、大東亜・太平洋戦争期の日本軍にもよく見られたパターンでした。日本軍の残虐行為による現地側の抗日意欲昂進と、それによる兵站維持の困難化も同様でした。昭和前期の日本軍は、秀吉の朝鮮侵攻から何も反省を学ばず、全く同じ轍を踏んだ、と言えるように思われます。

秀吉の朝鮮侵攻では、日本軍の残虐行為が、300年続く強い反日意識を招いた

朝鮮側は、単に一時的に侵攻されただけなら、その後300年も続くような強い反日意識は生じていなかったのではないか、という気もいたします。その点で、この朝鮮侵攻には、鼻斬り・拘引(拉致)など、日本軍の残虐行為が頻発した、という大きな問題がありました。

「鼻斬り」について、仲尾宏 「朝鮮通信使と『耳塚』」(金洪圭 編著 『秀吉・耳塚・四百年』 所収)は、加藤清正の「覚書」から、日本から指令により鼻斬りがはじまり、しかも横目衆(軍監)がその数量をチェックするという組織的な軍令が出たことを物語っているものであること、1597(慶長2)年の8月以降に鼻斬り、鼻請取りの記録が集中していること、京都方広寺の「耳塚」は創設のころは「鼻塚」と記録されていたこと、などを指摘しています。

また、琴秉洞 「秀吉の耳塚築造の意図とその思想的系譜」 (同じく金洪圭 編著 『秀吉・耳塚・四百年』 所収)は、大河内秀元の 『朝鮮物語』 が、「日本の軍勢16万が討ったる朝鮮人の首数18万5738、大明人の首数2万9014、都て21万4752」としていることを引いた上で、「鼻・耳の数が21万余というのはいささか誇大であろうとは思うが、諸戦記類の関連記述をまとめてみるに、その数は、10万人分以上であることは間違いないものと確信している」としています。(なお、同書中で仲尾宏は、大河内秀元はという武将は、各部隊の戦功の証拠をチェックする役目の軍奉行の一人だった太田飛騨守という大名の部下であり、太田飛騨守はほぼ正確に知っていたと思われるので、大河内秀元の挙げた数字はまったく荒唐無稽ではない、ということはいえるのではないかと思う、と指摘しています。)

拉致・拘引などについては、楠戸義昭 「略奪していった人、物と朝鮮文化について」 (同じく金洪圭 編著 『秀吉・耳塚・四百年』所収)が、人については、慶念 『朝鮮日々記』、フロイスの 『日本史』、スペイン商人アビラ・ヒロンの『日本王国記』 などに基づき、「日本に連れてこられた朝鮮人の数は、おそらく10万人を超えるであろう」、「最大の悲劇は、なんといっても奴隷としてヨーロッパなどへ売り飛ばされた人たちである」と指摘しているほか、物についても、秀吉の侵略以前に朝鮮で出版された書籍の大部分が日本にあるといわれる、印刷技術・金属活字もまた朝鮮から奪ったもの、仏画・仏像・経典など、「秀吉の侵略戦争は、朝鮮文化を根こそぎ日本に運んだ、文化の略奪戦争でもあった」としています。

10万人以上が殺されるか鼻を斬られるかされ、また別の10万人以上が拉致され、物も略奪された。つかまらずに生きていても逃亡せざるを得ず、農業生産ができないために、人肉を食べなければ生き延びられないほどの深刻な飢饉を生みだし、人がさらに多数死んだ。秀吉の朝鮮侵攻は、そういう状況を発生させたわけです。

領土獲得が侵攻の本来の目的であったのに、実際には、領土獲得を達成できそうな行動はあまり行われず、むしろ国家を挙げての「倭寇」になってしまった、通常の「倭寇」をはるかに上回る大規模な殺戮と掠奪が行われた、と言えるように思います。確かに、300年以上続く強い反日感情を生じさせて当然の、きわめて残虐な行動であった、といわざるをえないようです。

秀吉の朝鮮侵攻における、無理とカイゼンの欠如

なぜ、このような著しい残虐行為の頻発が起ってしまったのでしょうか。この侵攻には根本的に大きな無理があり、それがカイゼンされぬまま、権力者のメンツで再侵攻まで行われてしまったからではなかろうか、というのが筆者の推定です。

侵攻から間もなく、毛利輝元が、広大な朝鮮半島を支配するには、今の軍勢は少なすぎる、加えて言葉も通じない。朝鮮の士民による反抗、朝鮮の人びとは日本の軍勢を「ばはん衆」、すなわち倭寇と見なしていったんは山に逃れるが、日本勢が少人数で行動を始めると半弓によって攻撃してくる、と指摘していたことは、上述の通りです。

この毛利輝元の指摘に前向きに対処するためには、

① 目標を変更しないのなら、軍勢を大増加し、通訳も大量に雇用する、あるいは、

② 逆に目標を引下げて、派遣された軍勢でも対処可能な範囲にまで、戦線を大幅に縮小する、

のどちらかが必要であったと思います。ところが、軍勢の大増加は行われず、唐入りの目標も引き下げられず、というのが実際の対応でした。

結果として兵站線が維持できず戦線縮小を余儀なくされましたが、朝鮮の士民による反抗を効果的に押さえる適切なカイゼン策(日本からの補給の増加による民心懐柔など)は全く行われず、そのために戦線縮小後も兵粮が不足していました。

課題が明確であったのに、適切なカイゼンが行われなかったのですから、現場の将兵が、領土獲得という目的を実質的に捨てて、民心の離反を招くのが当たり前の現地での略奪に走った、というのは、当然の結果であったように思われます。

さらに、再びカイゼン策なく、秀吉のメンツだけで、再侵攻が行われてしまいました。出征させられた将兵たちは、本来の目的であった領土獲得は達成が困難と承知しているがゆえに、その一方で、秀吉からの指示を守っていることを証明し恩賞を得るためだけに、このとき鼻斬りが横行したのであろう、また、苦労して出征している報酬を自力で得ようとして掠奪に走ったのであろう、と思われますが、いかがでしょうか。

秀吉の朝鮮侵攻に対する、徳川の反省とカイゼン: 新田開発

以上、秀吉の朝鮮侵攻の過程と、それが朝鮮側では300年後まで伝わるような強い反日意識を生み出す原因となったことについて、確認してきました。

先に申しあげた通り、秀吉がそもそも恩賞原資獲得のために海外侵攻を企てたこと自体が、状況に対し不適切な手段の選択となりました。秀吉は、天下統一を達成した時点で、大名からの求心力を維持する仕組みを、別の手段に切り換えるべきでした。対応策の選択が適切ではなかった結果、実際に対応策の達成に失敗し、結局は豊臣家の政権を失うことになってしまいました。

その点、豊臣氏から政権を簒奪した徳川家康は、秀吉の失敗から学んで適切なカイゼン策を行い、重要な時代の転換期に新しい政治経済モデルを創造した、といえるようです。

家康の行った政策の第一点は、日本国内でまだまだ所領が増加できるよう、新田開発に力を入れた、ということであるようです。秀吉によって江戸に転封させられた家康は、利根川・荒川が流れ込み、水はけが悪く、雨のたびに浸水する劣悪な土地であった関東が、利根川を遠くへバイパスさせ、水はけさえ良くすれば肥沃な水田地帯となることを見抜き、日本史上に例のない大規模な大地改変の課題に着手した、そのために関ヶ原後も江戸に戻り、諸大名を動員して大規模河川工事を進めた、また、全国各地の大名たちも、家康を真似て河川と戦い新田開発を行ったのが江戸時代でした。(竹村公太郎 『日本史の謎は「地形」で解ける』)

新田開発による所領の増加は、現に適切な努力を行えば得られるものです。主君からの恩賞ではありませんが、戦国時代が終わり他領侵攻ができなくなった時代にふさわしい、所領増加の手段として、諸大名に認識されたようです。

他方で徳川幕府は、諸大名に対しては、恩賞、すなわち他国領土への侵攻によって得る所領の再分配というポジティブな手段から、規制管理強化に従わせ、違反があれば改易・取りつぶしを行うというネガティブな手段に切り換えを行って、大名からの求心力を維持し続けました。

時代の転換期に、こうした適切なカイゼン策が行われたため、その後260年以上にわたり徳川幕府が続いた、と言えるようです。

秀吉の朝鮮侵攻について、その後の日本はどう反省・評価したのか

江戸末期からの、秀吉の朝鮮侵攻への評価の大逆転 ①

秀吉の朝鮮侵攻の反省に立って、カイゼンが行われた江戸時代だったのですが、時代が進むにつれてその反省が忘れられていき、ついに300年後の日本では、むしろ評価が逆転して、秀吉が賞賛されるようになってしまいます。

以下では、秀吉の朝鮮侵攻を、その後の日本は、どう反省・評価して来たのかについて、確認したいと思います。まずは、先ほども引用した、仲尾宏 「朝鮮通信使と『耳塚』」(金洪圭 編著 『秀吉・耳塚・四百年』 所収)からです。

江戸時代中期までは、豊臣秀吉を冷静に批判

江戸時代の豊臣秀吉の評価。朝鮮侵略は、無道といわないまでも非合理的な失敗という見方がとられ、冷静な観察が生まれた。

江戸時代の正史である『徳川実紀』は、天保年間の編纂。その秀吉評、「文禄年中に至り、豊臣太閤諸将に命じ大軍を起こし、かの国に打ち入り王城まで責めとり、前後7年が間、兵革うち連なりて国中ことごとくに侵掠されしかば、かの国てわが邦を怨むこと骨髄に徹しぬ。慶長6年宗対馬守義智はじめて謁見せし時、朝鮮はむかしより通交絶えざりしを、豊臣太閤ゆえなくして干戈を動かし、怨を異域に構えしより、かの者どもわが国を讐敵に思い、多年の隣交も絶つることとなりし。」実はこの文章の前後には、『日本書紀』史観による朝鮮を蕃国視した文が連なっているのだが、少なくとも秀吉の侵略についてはほぼ史実を潤色することなく叙述している。また朝鮮側の対日認識もほぼ正確に表現している。このような見方は、江戸時代の知識人のかなりの部分に認識されていたのではないか。

貝原益軒、もっと明白な表現をとって秀吉の戦乱を批評している。「伝えいわく、用兵に五あり。いわく義兵、いわく応兵、いわく貪兵、いわく驕兵、いわく忿兵。五の中、義兵と応兵は君子の用うる所なり。… その昔、豊臣氏これ朝鮮を伐つなり。貪兵、驕と忿を兼ねるというべく、義兵となすべからず、またやむを得ずに非ずしてこれを用うるはいわゆる戦を好む者や、これまた天道のにくむ所、そのついに亡ぶはもとよりその所なり。」

『徳川実紀』 も貝原益軒も、秀吉の朝鮮侵攻を批判していました。

江戸時代末期の大転換、武威論による称賛

山鹿素行の場合、「されば高麗文武とも本朝に及ぶべからず。いわんや豊臣家の朝鮮征伐をや。四海広しといえども本朝に比すべき水土あらず」。日本神国意識と武威論が結びつくと、あらゆる侵略戦争が肯定され、合理化される見本。江戸末期から幕末にかけてあらわれた佐藤信淵や水戸学派の学者たち、さらに山田方谷などによってはじまった幕末の「征韓論」は、このような思想的土壌の上に展開された。

幕末に勤王をかかげて京都にのりこんだ元庄内藩士・清河八郎、「太閤朝鮮征伐のとき日本の武威いかばかりの強みに及びしや。今にいたるまで、万威の外国にかがやき、容易に事をいたさぬは、ひとえに太閤武威をあらわし由にあらずや。」この清河が説いたような太閤武威論が、やがて明治初年の「秀吉皇威宣揚論」に道を開ける。

水戸学は、たしかに明治維新を生み出すのに寄与した部分もありましたが、他面で、日本の近代化を歪め、最終的には昭和前期の大失策=敗戦をもたらした部分もあった、と言わざるをえないように思われます。

江戸末期からの、秀吉の朝鮮侵攻への評価の大逆転 ②

江戸末期の秀吉評価の転換の状況は、井上泰至・金時徳 『秀吉の対外戦争』 に詳しいので、その指摘も、以下に挙げておきます。

江戸中期の論調

馬場信意 『朝鮮太平記』(1705)、歴史小説的内容。和刻本 『懲毖録』(1695)序で貝原益軒が、戦を忘れた朝鮮も、戦を好む豊臣氏も、共に国の用兵において戒めるべきものと論じているが、信意もおおむねこの立場。さらに信意は、豊臣の悪政を強調することで、結果として現徳川の平和を賞揚。益軒が評した、武に弱すぎる朝鮮も、強すぎる秀吉も滅亡するという教訓を言いたかった。益軒の見方は、徳川政権下のこの戦争への認識の主流。

江戸末期の武威論

『絵本朝鮮征伐記』(1853-54)、編者は水戸に仕えた国学者・洋学者。「東方」の「神州」たる我が国、中国・朝鮮・西洋に優越、秀吉は、唐入りを志し、それに従わない朝鮮を討った点で「皇華之尊」を知らしめた人物として評価。秀吉の挙は水戸学的神国思想によって評価されるべき物語。

水戸天狗党の檄文、「豊太閤の朝鮮を征する類、これみな神州固有の義勇を振るい」。

安政の大獄に連座した藤森弘庵による 『朝鮮物語』 の序(嘉永2年)、朝鮮の役が故無き戦で、多くの味方の命を奪い、国力を疲弊させ、結果豊臣家の滅亡を招いたことは認めるが、その武威は、西洋諸国が日本を狙いつつも容易に攻めようとしない抑止の効果を生んでいる、秀吉の行為に義はないが効はある。

頼山陽の 『日本外史』、「明主、嘗て足利氏と好を修む、韓、その間に両属して常に朝貢を我に奉ず」と史実の捏造、下って幕末の朝鮮の「両属」の不義を問う議論を保障するもの。

吉田松陰の征韓論、ペリー来航による危機意識から、三韓征伐を典範として、海軍を創設して蝦夷と朝鮮を征服することで、西洋諸国の侵略を諦めさせ、「取り易き」朝鮮・満州・支那を得ることで「交易」での損失を恢復するというもの。その第二期、外夷に屈した日本の状況は国体が正しく顕現されておらず、歴史上も足利氏の朝貢外交はその最たるもの、徳川氏の対朝鮮外交さえも、天皇を頂く日本の優越性を明示しない名分正しからざるもの。そのなかで、朝鮮の役は最も高く評価、秀吉自身はその意義を正しく意識していたわけではないが、この戦争は天皇家を尊重し、国恩に報いたものと位置づけ。

江戸中期までの反省から、江戸末期の無反省な正邪論への不適切な転換

江戸中期までの秀吉批判は、侵攻によって朝鮮側に生じた反日意識までも論じていて、妥当なものといえるように思われます。また、その前向きな反省の立ったカイゼンとして、 朝鮮通信使による交流が図られていました。

それに対し、江戸末期に現れた武威論による秀吉称賛は、本質的には「敵(徳川)の敵(秀吉)は味方」論の変形に過ぎないようにも思われます。客観的な事実の全体像には目を向けず、朝鮮侵攻に関する事実のごく一部だけを取り上げて、ある特定の価値判断に基づく正邪論に無理やりあてはめて主観的に評価しているように思えます。

上に確認した朝鮮侵攻の事実から見れば、侵攻の初期には日本軍が「武威」を発揮したところもあったものの、抵抗が広がって、約1年後からは沿海部に押し込められてしまい、以後は「武威」どころか実質的にはほぼ負け戦状態でした。また被害を受けた朝鮮側から見れば、いわば暴力団がさんざん悪事を働いて「悪名」をとどろかせたようなものでした。したがって朝鮮侵攻は「皇華之尊」では全くなく、逆に皇室の顔に泥を塗った行動であった、とするのが、より客観的な評価でしょう。

吉田松陰までが、水戸学の主観的評価を準用してしまったことは、新政府の中核メンバーにも悪影響を与えた、と言わざるを得ないのではないでしょうか。松陰はきわめて主観的な理念だけで物事を判断する正邪論に陥っています。朝鮮は1000年以上前は日本への朝貢国であったから今も日本の方が優越、などという論理が正しいとできるなら、日本は卑弥呼の時代以前から足利氏の時代まで、断続的にではあるが中国に朝貢したが、中国が日本に朝貢したことは全くなかったのだから、今も中国が日本より優越、という論理も認めざるを得なくなる、という自己矛盾には、全く気が付いていなかったのでしょう。

冒頭で申し上げました通り、徳冨蘇峰すら、「今日に至るまで、その禍を残した」と評した悪行を、松陰が逆に讃えてしまった結果は、300年後の明治政府内外での安易な対朝鮮「武断論」の横行につながってしまったように思われます。

水戸派や松陰が、事実関係の全体を適切に確認するとともに、もし次に再戦しても負け戦にならないよう適切な反省を行っていたなら、明治期以後の歴史はかなり変わっていたのではないでしょうか。せっかくカイゼン方策を考えるよい材料であったのに、それが行われずに、逆に再び反日意識を拡大させるような失敗を招いた、と言えるように思いますが。

日本陸軍は、秀吉の朝鮮侵攻から何か教訓を得たのか

最後に、昭和前期までの日本陸軍は、この秀吉の朝鮮侵攻から何か教訓を得たのか否か、を確認しておきます。

上記に確認した経過からみて、秀吉の朝鮮侵攻は、16世紀末の出来事とはいえ、日清戦争およびそれ以後に海外侵攻を行うようになった日本陸軍にとっても、大いに参考になる要素があったように思われます。例えば、侵攻先での民衆について、みせしめ処刑は期待する効果を生むのか逆効果となるのか、効果的な慰撫策にはどのようなものがあるか、糧食の現地調達にはどのあたりに限界があるのか、などがすぐに思いつきます。

あるいは、秀吉の時代の戦争は、昭和前期の戦争よりよほど合理的なところもあった、という気もいたします。兵の損失を考慮して無謀な作戦は行わなかったこと、勝ち目がないと判断すればすぐに前線の占領地からは撤退して体制を立て直したこと、あるいは兵站を非常に重視しており、一旦占領したら何が何でも維持する、とか、ましてや玉砕する、などの思想は全くなかったことなども、特徴として挙げられるかもしれません。

旧陸軍は、参謀本部編纂 『日本戦史・朝鮮役』 を1924(大正13)年に出版しており、旧参謀本部編纂 『日本の戦史・朝鮮の役』(徳間文庫版)は、その現代語訳抄録版です。筆者は、まことに恐縮ながら徳間文庫版しか読んでいませんが、その限りで申し上げられることは、本書の特徴が、参謀本部が事実経過を淡々と述べるにとどめている、という点であることです。明軍や朝鮮軍については、多少の論評がなされているものの、日本軍については、ほとんど何も論評が加えられていません。

1924年というと、日清戦争から30年後のタイミングであり、この公刊戦史は、日清戦争には全く間に合っていません。日清戦争では、特に清国内占領地の民政で、居住民を味方につけるための施策がいろいろ実施され、効果をあげたようですが、それが秀吉の朝鮮侵攻からの反省に基づくものであったとは、残念ながら言えないようです。

しかし本書は、1931年以降の昭和前期の戦争よりは以前に出版されています。本書の中で、秀吉日本軍の行動についてもっと論評が加えられていたなら、それが研究され、さらに前向きな論争を呼んで、満州事変およびそれ以後の日本軍の無謀な行動が抑制されていた可能性もありえたように思われます。論評を避けたことによって、何もカイゼンを生み出さなかったことは、残念なことでした。

なお、朝鮮側も、秀吉の朝鮮侵攻のさいの義兵の経験をもっと研究・活用すべきだったのではないか、という気がしています。銃砲をもった日本軍に弓矢しかない義兵隊が真向からぶつかれば、敗れるのが当然でした。しかし、スキを突くゲリラ戦では義兵隊戦力は有効で、日本軍の兵站線を各所で遮断、そのために日本軍側は戦線縮小に踏み切らざるを得なくなりました。300年後の東学乱やその後の義兵運動で、農民軍側がゲリラ戦に徹していたなら、そしてゲリラ戦の戦い方のノウハウを磨くことに集中していたなら、損害を減らせただけではなく、歴史の流れすら変えることが出来ていた可能性もあるように思いますが、いかがでしょうか。

日清戦争ではなぜ朝鮮が争われることになったのか、次からは、19世紀の朝鮮の状況に入ります。まずは朝鮮を開国させることになった1875年の江華島事件から、日清両国の対立が明確化することになった84年の甲申事変までの経緯を確認します。