2c4 朝鮮④ 東学乱まで

このページの内容

引き続き、朝鮮をめぐる状況についてです。1884年の甲申事変以後、94年に日清戦争が勃発する直前に至るまでの状況について確認します。

朝鮮にロシアも接近 - 1885年 巨文島事件

巨文島事件の発生

1882年の壬午軍乱と、その2年後の甲申事変のときまでは、朝鮮に関心を示す外国は、貿易状況にも現れていた通り、清国と日本だけでした。しかし、ここでロシアが登場してきます。

また、山辺健太郎 『日韓併合小史』、および藤村道生 『日清戦争』 に戻ります。地図は筆者が作成したものです。

清国の過干渉から、朝鮮はロシアに接近

甲申事変後の天津条約以後、日本は清国との衝突の回避。しかし清国はことごとく朝鮮の内政に干渉するようになる。朝鮮総理交渉通商事宜、すなわち朝鮮における清国代表であった袁世凱の度を過ぎた干渉は、やがて国王と閔妃らをロシアに接近させ、1885(明治18)年はじめごろ朝露密約。

1885年 巨文島事件

1885年巨文島事件、巨文島をイギリスが占領。そのころアフガニスタンで英露緊張のとき、85年4月イギリスの中国派遣艦隊が朝鮮南岸の要地巨文島を占領、ロシアが巨文島の割譲を求めているという情報に機先を制した。さらにロシアはイギリスに対抗するために永興湾の占領を企画し、また露朝密約を結んで朝鮮を保護下におくことを計画中だとの外電。

イギリスの巨文島占領には清国が承認を与えていた。ロシアはイギリスの撤退後巨文島の不占領を清国に保証、イギリスは占領以来2年後に引き上げ。問題は朝鮮を離れ、露英清三国の間で解決。

井上外務卿はロシアの朝鮮進出をふせぐために、清国と協力する必要を痛感、1885年6月、清国に「朝鮮弁法8ヶ条」を提案、朝鮮における清国の主導権を認めた上で朝鮮を日清の共同保護のもとに置こうという思い切った妥協案。しかし李鴻章はこれを拒絶、日本も申入を撤回。

ロシアの朝鮮進出と甲申事変以後の朝鮮における清国の地位強化ということを無視しては、日清戦争までの日本の朝鮮政策は考えられない。防穀令事件の賠償交渉も、1893年に伊藤博文が李鴻章と妥協してやっと解決。

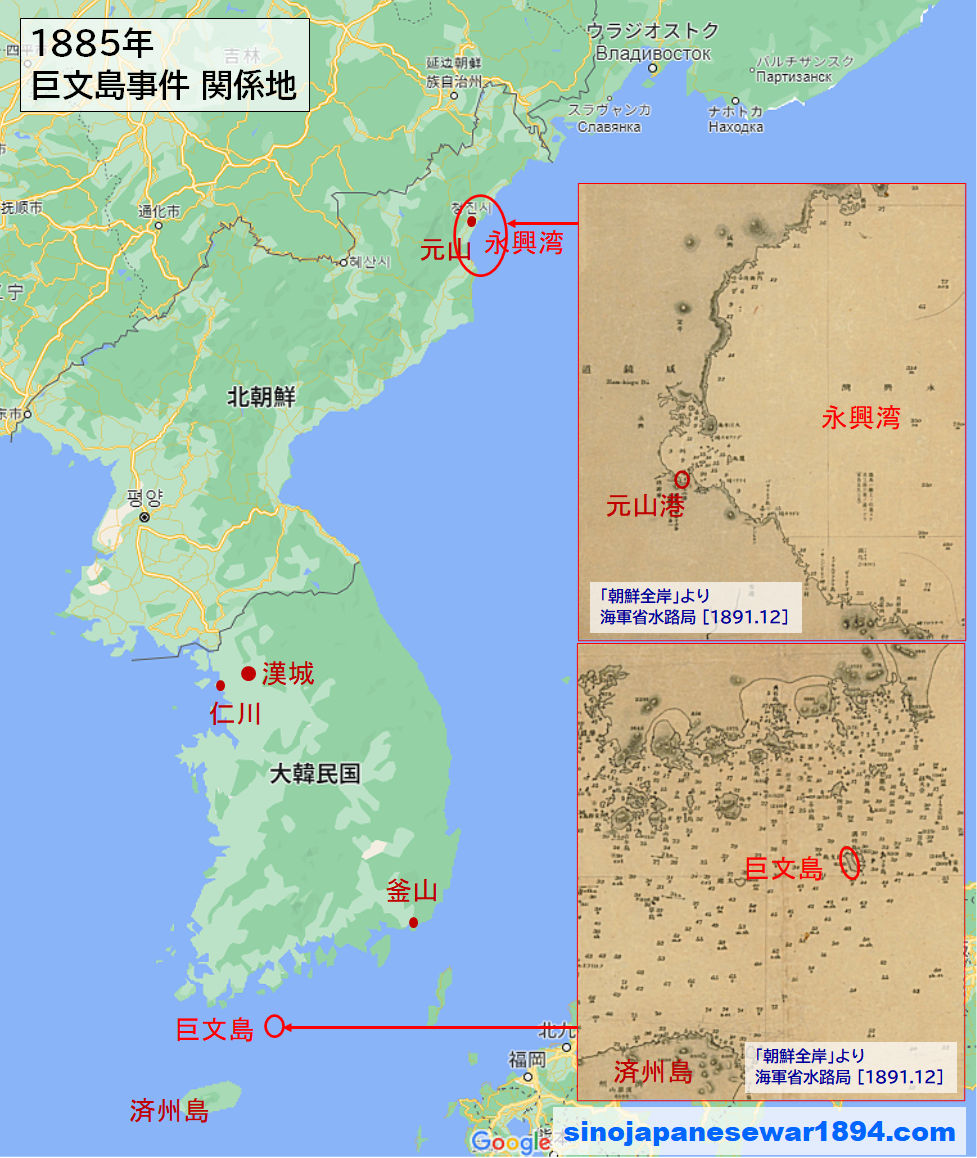

巨文島事件関係地を、地図で確認したいと思います。巨文島は、済州島の北東およそ70kmほどの位置にある島です。ここをロシアに割譲されたら、日本には非常に大きな圧力となっていたでしょう。永興湾は朝鮮北東部にあり、湾内奥の南部には元山港もあります。極東ロシアの中心都市であり後にシベリア鉄道の終着駅ともなるウラジオストクから永興湾までは、570キロほどの距離です。もしも永興湾がロシアに占領されていたなら、朝鮮のうち少なくとも北東部は、ロシアの勢力圏にしっかり組み込まれていたでしょう。日本は、イギリスと清国のおかげで、ロシアからの圧力増大を受けずに済んだ、と言えそうです。

事件後の、朝鮮を日清の共同保護に置くという日本側の提案は、日本にとっては妥協案であっても、清国側からすれば、朝鮮は清国の属国なのですから、考慮の余地のない無礼な提案と受け取ったのではないでしょうか。

巨文島事件後は日本政府が方針転換

巨文島事件後、日本政府ではどのような方針転換があったのか、また高橋秀直 『日清戦争への道』 により確認したいと思います。同書からの要約です。

巨文島事件で、日本政府は極東に対する列強の脅威を危惧

巨文島事件により日本は、極東に対する列強の脅威を強く感じることになった。巨文島占拠は、ロシアによる元山などの譲渡要求のような対抗処置をまねく、それが認められれば他国もこれにならい、朝鮮は列強に分割され、日本近海は列強の「争乱紛議の中央」となる。このように日本政府は危惧。

こうした状勢認識をふまえて日本政府はついに従来の政策の転換を試みる。それが弁法八ヶ条の提議。中心的ねらいは、清の主導(干渉)のもとに朝鮮の改革を行い、ロシア勢力の浸透を阻止すること。清の優位の承認は、ロシアとの対決のさいの危険負担を清にのみ負わせようという日本政府の意向のあらわれ。交渉は順調に進むかに見えたが、結局は失敗、清側は日本側に拒否権を留保することを避けようとした。

挫折後も、対清協調路線、日本政府は朝鮮における清の影響力行使を黙認。ロシアへの危機感は、1886年には次第に低下、翌87年2月にはイギリスも巨文島より撤退。これ以後も、日本の対清協調路線は変わらなかった。巨文島事件以後も、日本は朝鮮「独立」論をとり属国論を認めていなかった。また日本は、朝鮮への経済的権益の獲得をいぜん試みつづけており、その面では清は競争相手であった。しかし、日本の朝鮮政策は、ロシアの侵出への危機感が高まると対清提携が強く模索されるという構造に変わった。

ロシアの朝鮮侵出という状況変化が生じ、それが最大脅威・最優先対応課題となった、そうなると日清共同でロシア対抗という方策を考えざるを得ず、朝鮮での清国の優位を認めた対清協調路線を取らざるを得なくなった、ということのようです。

財政事情から、甲申事変後も、日本の軍備は大拡張はせず

紙幣整理政策は着々と成果をあげ、1885年には兌換銀行券発行の見通しも立ち、5つにはついに日銀券が発行された。しかし、このとき財政は再び行き詰まり状態、その要因は、軍拡財政計画の破綻・税収の落ち込み・新規要求の噴出。深刻なデフレのため、大幅な増税を行いながらも、税収は予想の伸びを示さず。

86年度予算にむけて新規要求が次々と登場、その中心は総額5992万円に及ぶ建艦計画追加要求。しかし伊藤-井上-松方という政府の主流は伊藤もふくめて緊縮派。外交、対清協調政策。海軍の建艦計画拡大要求の拒否、現在進行中の陸軍の軍拡計画の中止・縮小。つまり軍拡の加速どころか減速。

海軍軍拡〔建艦費〕は別財源。海軍公債の発行、1886年度より3年間で1700万円の内国債。松方・井上にとって、海軍軍拡のための限定的な公債発行は、本来は望ましくはないにしても許容範囲に入るもの。背景には、紙幣整理の成功による金利の低下。西郷海相は緊縮派の方針にそって、海軍を動かしていった。

国家の財政については、財布の大きさが変わっていないため、相変わらずケチに徹していて、軍備拡張もその財布が許容する範囲のものしか認めなかった、という状況であったようです。

甲申事変から日清戦争までの10年間 - 朝鮮の危機は一層の深化

清国による朝鮮の属国化が進んだ

甲申事変から日清戦争に至る10年間を、朝鮮側の視点から見てみましょう。

清国からの介入圧力が高まっています。その清国からの圧力を逃れたい高宗は、ロシアに接近して勢力のバランスを変えようとしますが、結局ロシアは出て来ず、「朝鮮半島における清国による覇権」が完成して、「朝鮮半島にいったん奇妙な安定」が確立され、「外交に関わる事象の多くは、…袁世凱と、その背後にある李鴻章によって処理され、事実上、高宗や朝鮮王朝は権限を失った」という時期となりました(木村幹 『高宗・閔妃』)。

この時期に、朝鮮側にカイゼンはあったか

高宗の立場から、これまでの経過を整理してみると、

1. 大院君執政をやめさせて親政を開始したら、失政となり財政危機になった

2. そのため日本に無理矢理開国させられた

3. 開国後は財政危機が深刻化し、壬午軍乱が発生した

4. その結果、清国による属国化が始まった

5. さらに甲申事変が発生、清国による属国化が強化された

6. 清国牽制でロシアに接近したがうまくいかず、清国への従属状態がさらに進んだ

ということになるかと思います。

日本や清国からの介入は、高宗にとって不都合な事態でした。そのの根本的な原因は、国家の財政危機でした。その状況で、事態は、高宗にとってより不都合な方向へと、ほぼ一方的に流れていきました。高宗とその政府が、根本原因である国家の財政危機に対し、適切なカイゼン策を行おうとしていたようには、全く見えません。

まずは、壬午軍乱に至るまでの期間に、財政危機を解消するカイゼン策が打てなかったところに、根本的な問題がありました、このため、政府の財政危機と行政管理システムの破綻が進み、壬午軍乱が発生してしまいました。

軍乱後は、清国による属国化を招きました。また、乱の原因を除去する施策を行わず、逆に乱の原因であった閔氏一族による守旧政治を復活させました。その結果、改革が進まないため、急進開化派による甲申事変を招きました。さらに甲申事変の失敗により、急進開化派は追放されてしまい、カイゼンされるべき問題は放置され続けました。

清国による属国化対策としてロシアに接近しても、単に目先の敵を牽制しようとしたに過ぎず、ロシアからの本質的な支援、すなわち財政再建や行政機構改革のための具体的な支援を引き出そうとしたわけではありませんでした。

深刻な状況が目の前にありながら、適切な課題認識すらせず、カイゼン活動は何もしなかった、と評価せざるを得ないように思われます。甲申事変から日清戦争までの10年間は、朝鮮王朝において閔氏勢力が最も影響力を振るった時代だった(木村幹 前掲書)とも言われています。高宗・閔妃と当時の朝鮮政府は、自らを、属国化が強化されてもやむを得ない状況に追い込んでいた、と言えるように思います。

なお、木村幹の前掲書は、甲申事変や露朝密約に関して、高宗のやり方には一貫した方法がある、まず自らの密書による秘密外交で列強を引き込もうとする、事が露見した場合には直接の交渉に当たった臣下の責に帰する、工作の対象となった列強には最大限配慮する、というやり方である、と分析しています。列強の援助に頼る試みはするものの、自らの重大課題の本質的な解決には何ら取り組もうとしなかったところに、高宗の最大の問題点があり、その後東学党乱の発生に至ったことは必然的であったように思います

この期間に、日清両国側には課題・カイゼン事項はあったか

清国は、属国化を実体化させる、という点では目的を果たしていたと思います。ただし、朝鮮政府の財政危機などには一切口を出しておらず、朝鮮で再び騒乱が発生し日本など他国が介入してくる可能性に対し、手を打ちませんでした。その後その可能性が現実化してしまいました。

日本は、と言えば、袁世凱が朝鮮を属国化させていた手法から学ぶこと、すなわち高圧強硬策がどこまで効果的なのか、それ以上やるとかえって反発を招いて混乱を生じ出す限界点はどこにあるか、反発混乱を生じさせない方策は何か、などを学習する良い機会であったと思います。残念ながら、この期間に発生した防穀令事件を見ても、その後の清戦争期の大鳥公使更迭の件や井上公使への批判の状況を見ても、この時期の学習の機会を活用して、袁世凱の実例からカイゼン策を学んだようには見えません。

この期間に、結果として朝鮮の危機は、一層の深化

朝鮮が、危機の状況への本質的な解決策をとろうとしなかったのですから、危機はますます深化していきます。以下は、東学乱に至るまでの状況について、姜在彦 『朝鮮近代史』 からの要約です。

債務の増加

開港以来、国家財政は、対外費がかさみ、それに反して租税源が枯渇、赤字続きで内外債務だけが増加、1893年の内外債務総額は70万円の対外債務も含めて165万円に達した。

激しい売官売職

それに反して守旧派の特権層とその追随分子たちは、その特権を利用して公然と売官売職。相場は、各道の監司(知事級)で2万両から5万両、府使で2~3000両から4~5000両、郡守、県令で1000両から2000両ほど。官僚採用のための国家試験「科挙」は、あってなきが如し。官職を買った地方官は、任期中にその資金を上回る財産を蓄えるために、管轄地域の人民収奪に専念。

頻発する民乱

おのずから民乱が各地で発生。1894年の甲午農民戦争に至るまでの10年間の民乱は、1885年 3回、88年 2回、89年 6回、91年 2回、92年 8回、93年 11回。

政府の官僚システムも税制も私物化され、国家としての適切な機能が相当痛んでいたのですから、財政危機になるのは当然です。また税務の私物化の結果として、人民からの収奪が激しくなれば、民乱が発生するのも当然です。民乱は、日清戦争開戦の1894年に急に発生した、というわけではなかったこと、特に1889年以後に発生数が増加している状況がよくわかります。

当時の朝鮮の官の腐敗

上に激しい売官売職という話が出ています。朝鮮の当時の官の腐敗について、朴宗根 「閔氏政権の崩壊過程」は、次のように書いています。

当時の朝鮮は、上層の役人は派閥争いの資金のため、中間層は昇進運動資金のため、下層は猟官運動資金と、物価の騰貴にもかかわらず、俸禄はあがらないので生涯資金のために、恣意的に収奪をしていた。ここで問題となっている〔=東学党に問題にされた〕地方の守令などだと、「先ず予め若干の黄金を京城なる有力者に送り」ポストを得止め、そして、任期の「3年の間に非常の重税を課して、非常に金銭を貯蓄」するといわれている。… 「朝鮮政府の事実上全権たる閔泳駿は、同国官吏中第一等の財産家にして、…今日閔族の政府を維持し居るのは全くこの財産による」と、収賄の金は彼〔=閔泳駿〕のワンマン体制を支える政治資金となっていた。

そういう収奪をしていれば、東学乱のような反乱が必至でした。にもかかわらず、その収奪で得られる資金と、そのシステムから利益を得ている官吏からの支持を失いたくないために、閔氏政権は売官売職を止められなかった、そのため自滅の道を歩んでしまった、と言えるように思われます。

1894年 東学乱の発生

東学乱の発生と、日本の朝鮮への派兵

危機が一層深化していく中、ついには1894年の東学乱(甲午農民戦争)が起りました。この農民叛乱を朝鮮政府が迅速に鎮圧できなかったことが、日清戦争の直接の契機となりました。再び、山辺健太郎『日韓併合小史』、および藤村道生 『日清戦争』です。

1894(明治27)年 東学乱 - 一時は東学軍が全州を占領

東学乱は宗教戦争の形をとった農民戦争。東学のひろまった地方は、忠清・全羅・慶尚の南部三道、朝鮮の主要米穀生産地。日本との貿易で米価が上昇し農民は困窮、外国製品によりわずかばかりあった家内工業はつぶされてしまう、それこそ朝鮮社会はまさに解体状態。李朝内部では、外国の勢力と結びついた権力争いが続き政府はいよいよ弱体化。

1894年2月、全羅道で郡守の虐政に対する民乱、その責任を東学のせいにして教徒を弾圧したことから東学乱に発展、4月ごろのこと。東学乱は全羅道の各地で発生、守城軍側に内応者も多数あり、たいていは旧式の火縄銃と刀槍で武装していただけの農民軍の勝利。6月11日、政府軍の激しい攻撃で全州城を撤退、以後勢力はだんだん衰えていく。その農民戦争のスローガンに「斥倭洋」がはいって、反日の民族主義的な運動になった。

東学軍の全州府占領は1894年5月31日、占領期間は12日間。このころが東学乱の全盛期。その日、日本では第六議会が伊藤内閣に対して弾劾上奏案を可決。6月2日の夜、外務大臣官邸で、陸奥外相、川上参謀次長、林外務次官らが東学乱を利用して朝鮮に出兵する相談、5日には大本営設置、第5師団に動員令を発し、朝鮮に派兵した。

壬午軍乱以後の問題の放置が招いた東学乱

東学乱は、日清戦争開始後の時期には、「斥倭洋」が入って反日の民族主義的な運動になっていきますが、1894年春の段階(第一次農民戦争)では「日本の幕末にあった百姓一揆とおなじく、虐政にたいする農民の反抗であり、封建制度の解体期にはどこにでもあったものである」(山辺健太郎 『日韓併合小史』)とされています。

端緒となったのは全羅道古阜郡で、ここの郡守が、もともと水利施設の高い水税を農民に課していたのに加え、農民に賦役でさらに新しい水利施設をつくらせて高い水税を徴収する、さらには税米を輸送する役人と結託して横領した税米の不足分を農民から再徴収する、などという手段で私腹を肥やしていたことに対する民乱であったとのことです(姜在彦 『朝鮮近代史』)。あきれるような虐政が随所にあったという点が、この当時の朝鮮の特質であったのでしょう。

農民軍と政府との間に成立した「全州和約」での農民軍側の要求は、

① 不正官吏の取締りと売官の禁止

② 農民負担を増加させる官署の廃止

③ 邑の共同資産の平均分配

④ 米穀の買占め、外国商人の内地行商の停止

⑤ 排他的ギルド組織の解散

⑥ 大院君の政権干与

などであった(藤村道生 『日清戦争』)

ということですから、壬午軍乱以後、朝鮮政府が改革を怠り問題を放置してきたために発生した農民戦争であることが明らかであると思われます。

なお、「東学乱」については、「東学」と入れるか「甲午」や「1894年」の年号にするか、「農民運動」「農民戦争」「農民革命」のどれにするかなどで、「甲午農民戦争」や「東学農民運動」など、研究者によりさまざまな呼称がされているようですが、この点については、秦郁彦 「日清戦争における対東学軍事行動」(同著者の『旧日本陸海軍の生態学』に所収) をご参照ください。

朝鮮政府軍の対応能力も不足、国家存亡の危機

朴宗根「閔氏政権の崩壊過程」によれば、朝鮮政府内では、東学乱に対する対応として、主流派と非主流派では意見が分かれていた、とのことです。

● 閔氏派を中心とする主流派は、乱の原因について、「邪教である東学の煽動と匪徒の蠢動」であるとして、「京軍〔=政府軍〕による鎮圧」、さらには「清軍借兵による鎮圧体制」を主張

● それに対し非主流派は、原因を「守令の貪虐にたいする良民の抗議」とみて、「貪虐守令の処分と人材登用」、さらには大更張(大改革)」を主張

主流派は、非主流派の反対を押し切り、清軍まで借兵、それにより日本も出兵することになります。

ところで、農民軍の鎮圧に向かった政府軍は、軍律が乱れ、戦闘意欲を欠いていた、その最大の理由は下級兵士の待遇の悪さからくる生活不安であり、800名の兵のうち40%の330名が逃亡した、原因は朝鮮政府の財政逼迫であった(朴宗根 『日清戦争と朝鮮』)という状況でした。これでは鎮圧はできません。

すなわち、政府側には農民軍の制圧も危ぶまれるような軍事力しかなかった、そうなってしまった原因はまたも財政危機にあった、といえるようです。言い換えれば、朝鮮の王朝と政府は、当時既に、対応を一つ間違えば潰されかねない危機的な状況にあった、ということを示しているように思います。

朝鮮側の選択肢は、滅亡か、外国の一層の介入か

東学乱の状況に対し、自力での解決にこだわれば、財政・軍事能力が不足していて、国が倒れかねない危険がある、かといって清国軍にすがれば、日本との関係から全く別の危機を呼び込む可能性が高い、どちらに転んでも国を危うくする可能性がある、そういう状況にあったように思います。その状況を作り出した根本的な原因は、朝鮮の王朝と政府が、それまでの長年にわたり、深刻な財政危機や官の腐敗に対しカイゼン無策であったことにあり、自業自得と言わざるを得ないように思いますが、いかがでしょうか。

なお、改革を行わず自滅的状況を作りだし、さらには東学乱の鎮圧に清国軍を頼り、結果として日本軍出兵を呼び込む原因となった閔泳駿は、閔氏一族の内部からも批判されて、日清開戦の2週間ほど前、7月13日に辞表を提出、失脚しています(朴宗根 「閔氏政権の崩壊過程」)。

次は、当時の朝鮮について、国内の農業・工業・商業などが具体的にどのような水準にあったのか、経済の状況についての確認を行いたいと思います。