4d 台湾征服戦

このページの内容

日清講和条件の一つであった台湾の割譲の結果、日本が台湾を受取ろうとしたところ、「台湾に赴いた日本部隊は台湾人の抵抗にあい…現実に台湾を受領するためには、征討を行うほかはないことになった」(旧参謀本部 『日清戦争』)ことから、台湾での戦闘が行われました。

このページでは、この台湾での戦闘を確認したいと思います。

なお、このページでの引用で、引用元を記していない場合には、すべて「4 日清戦争の経過」のページに記した引用元から引用を行っていますこと、ご了解ください。

1895年の台湾戦の呼び名

研究者によって異なる呼び名と位置付け

この戦闘について、原田敬一は「台湾征服戦争」という用語を与えていますが、藤村道生は「台湾占領と抗日武装闘争」としているだけで、特に名を与えてはいません。

一方、檜山幸夫は「日台戦争」という用語を使っていますが、これは誤解を招く用語という気がします。日本国と清国とが戦った日清戦争とは全く異なり、日本国と台湾国の戦争が行われたわけではないからです。

このとき、台湾は、講和条約によってすでに清国から日本に割譲された地域でした。いざ台湾を受け取ろうとしたら、住民による武装抵抗運動が発生し、それに対し日本軍は戦争並みの対応をせざるを得なかった、というものであり、その目的は割譲を受けた地域を平定することでした。そのため、事実により即した表現と思われる「台湾征服戦」の用語を使っておきます。

また、この台湾征服戦争を日清戦争の一部であったと見るか、別の戦争とみなすべきかの議論もあるようです。研究書の中でも、例えば大江志乃夫 『東アジア史としての日清戦争』には、台湾戦に関する記述は含まれていません。

しかし、台湾戦は「日清戦役に継続して作戦を実施」したものであること、日清戦争の指導のために設置された大本営が解散したのは台湾征服戦争の終結後であること、参謀本部の公刊戦史 『明治二十七八年日清戦史』 も台湾戦までを記述に入れていること、などから、ここでは日清戦争の延長としての位置づけで、再確認したいと思います。

1895年5~6月 台湾の受領と征服戦の開始

講和条約後に出現した「台湾民主国」

下関講和条約に基づいて台湾を受領しようとしたところ、現地住民による抵抗が開始されます。まずは、6月17日の始政式までの状況です。以下は、原田敬一『日清戦争』および檜山幸夫『日清戦争』 からの要約です。

講和による割譲に対し、台湾民主国の宣言

日清の講和は5月8日批准書の交換を終わる。大本営は解散せず、5月29日から東京に移す。台湾島の授受と平定のため。5月10日樺山資紀を海軍大将に昇任させて台湾総督に任じ、台湾総督府を設置。

5月23日、現地側では、清国政府の本国帰還命令に応じず残留したわずかの清国文武官と台湾住民による「台湾民主国」宣言、25日総統就任式、総統唐景崧、東アジア最初の共和国。国家の体裁を取ることにより、欧米諸国の承認と援護を得、割譲を拒もうという戦略。6月2日、清国からの台湾受渡、騒然とした島内状況から基隆沖の洋上で行わざるをえず。

台湾総督と近衛師団の台湾上陸、戦闘開始、民主国軍の崩壊

5月29日、樺山総督と近衛師団(師団長:北白川宮能久親王)は台湾島の最北部にあたる三貂角に上陸。途中小戦闘の末、3日基隆市街入り、砲台を占領。基隆が台湾作戦における陸海軍の根拠地となる。6月6日、偵察隊から、台北にあった5000名ほどの清兵は台北庁を焼き払って逃走したとの報告。7日夜明けを待って城内に突入し占領。民主国の軍隊は崩壊、唐景崧総統も6日に台湾を脱出して清国に戻る。

11日、北白川宮師団長が台北城に入城、14日樺山総督も入城、6月17日始政式、台湾が日本帝国の領土となったことを宣言。しかし、清仏戦争で清の黒旗軍を率いてフランス軍を敗北に追い込んだこともある英雄、劉永福将軍(台南が拠点)を中心とする抵抗は続く。

台湾には近衛師団(東京)が派遣されました。近衛師団は、直隷決戦用に講和談判中に大連に送られていました。一方、「台湾民主国」は短命でした。5月23日の宣言からは約2週間、日本軍の上陸からは10日ほどで崩壊したことになります。

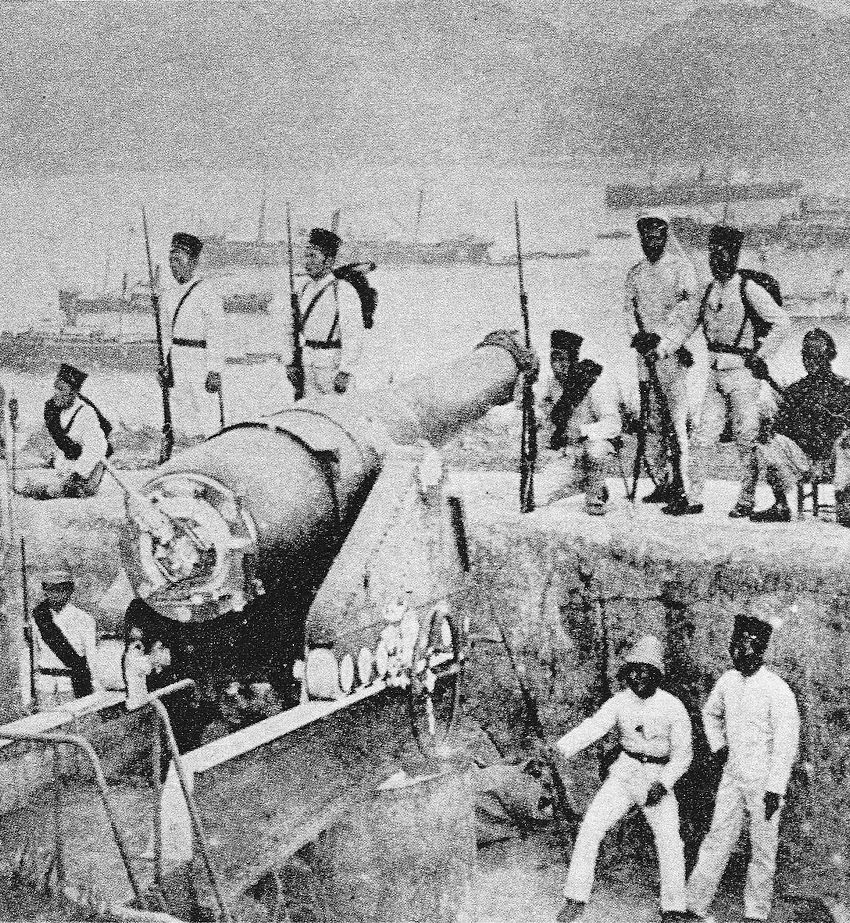

<6月3日 基隆を攻略 - 基隆港砲台> (毎日新聞社 『日本の戦史 1 日清・日露戦争』 より)

実体は「民主国」とは言えなかった「台湾民主国」

これから先の戦闘の経過をたどる前に、まずは、「台湾民主国」とはどういうものだったのか、呉密察(翻訳・酒井郁)「日清戦争と台湾」(東アジア近代史学会編 『日清戦争と東アジア世界の変容』 上巻 所収)の要約を、以下に補足しておきます。

「台湾民主国」 は、 列強の干渉で割譲阻止を期待した清国官僚の策

戦争末期、日本が台湾を奪取するとの風聞。南洋大臣張之洞は1895年2月に、日本が台湾を奪取できないよう、台湾の利権を列強諸国に与えるなどにより台湾問題を国際化せよとの意見具申。講和条約締結後の4月19・20日、台湾巡撫(台湾民主国では総統になる)の唐景崧は英国代理領事と二度会見、列強諸国の介入を促そうと努力。

台湾人民の自主的「意願」で西洋列強を動かそうという策が浮上。5月15日ついに唐景崧と台湾紳民は布告を発布、自主の願い、各国に干渉を呼びかけ、5月25日には正式なセレモニー。しかしノースチャイナ・ヘラルド記者等の報告は、台湾を民主国にする計画は、実際は北京において発案、その黒幕は華中の清国官僚。

列強からの支持を得られず、民主国はすぐに崩壊

しかし各国は公然と干渉する意思なく、日本が大軍を率いて台湾に押し寄せてきたため、直ちに消滅。唐景崧等中心人物であった清国官僚もあわてて中国に逃走。

「民意」の名目で「民主国」という用語を使用。しかしノースチャイナ・ヘラルド記者によれば、台湾の一般民衆は全くその事を知らず、民衆の意見提出すら禁止であったと。すなわち、台湾民主国は、台湾人の抗日史の一部分と言うより、むしろ三国干渉の延長と認識されるべき。清国の一部官僚が、下関講和条約を破棄しようとした一種の策謀。

「台湾民主国」とは、列強からの干渉を引き寄せることで台湾の日本への割譲を阻止しようと、清国の官僚が立てたプランであったようです。

発想としてはなかなかのものだったと思いますが、本質的には他力本願の話でした。実現させるには列強への強力な働きかけに加え、列強への何がしかの利益供与が必要だったろうと思いますが、働きかけも利益誘導も不十分で列強からの支持が得られず、日本軍が上陸したらすぐに崩壊してしまった、と言えるようです。

日清戦争の講和条件についても、日清二ヵ国が合意すればよい、というわけでなく、列強からの合意、少なくとも強い不同意がないという了解を取り付ける必要があった時代でした。従って、列強からの支持を得るべく、清国と日本は、外交的にも争いました。その中で、遼東半島については、ロシアが自国の将来の利益を考慮したこともあり、列強は清国側を支持、三国干渉となりました。他方、台湾の割譲については、日本への支持が清国への支持を上回った、と見ることができるように思います。

台湾民主国崩壊後の、対日抵抗勢力

「台湾民主国」が崩壊しても、日本軍は即座に平和に進駐、ということにはならず、むしろ、それ以後に戦闘が本格化していき、日本軍も追加投入が避けられなくなります。

「台湾民主国」は崩壊したのに、強力な抵抗が続いたわけですが、抗日戦を続けた勢力はどういうものであったのかについて、同じく呉密察の前掲論文からの要約です。

台湾民主国崩壊後の台湾の抗日勢力

台湾民主国の崩壊以後、台湾側は一体どの様な集団が日本軍に抵抗していたか。

1. 指導者離台後に北部から南下した清国兵、暴徒化、殆どが桃園・新竹方面。

2. 義勇軍、桃園・新竹・苗栗の地元民をもとに構成。

3. 大嵙崁渓流域及び桃園地区の土豪・郷紳が統率した小グループもしくは郷民、ゲリラ戦を展開。

4. 八卦山以南から台南一帯の抗日軍の主力は、劉永福の下の各地の駐軍及び各地で募集した土勇、義民。

台湾南部の防衛を担当していた劉永福は、西洋諸国による救援があるものと確信し、「堅守待援」。しかし清国政府は、台湾の抗戦がすでに成立した清日の友好関係に破綻をもたらすのを恐れ、各地の高官に台湾支援を禁止したため、軍需品の調達にも苦労。

日本、10月初めには南進軍、台南へ。劉永福に交戦意思なく、すでに10月8日、日本軍と投降事宜に関する交渉を進めていた。ゆえに劉永福の抗戦も10日に満たないもの。

つまり、住民が抵抗勢力の大きな部分であったが、一部に清国とつながっていた勢力もあった、と言えるようです。

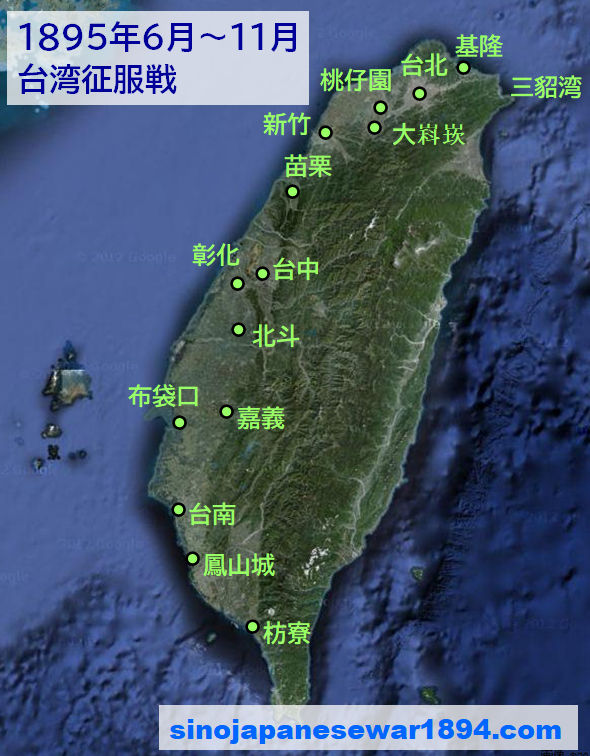

1895年6月~11月 台湾征服戦の戦闘経過

1895年6月~11月 増派~台湾征服戦の終了まで

以下に、再び原田敬一 『日清戦争』 および檜山幸夫 『日清戦争』 からの要約に戻って、戦闘の経過を確認していきたいと思います。

台湾への増派

樺山総督は、6月19日「名義上より言えば台湾は既に帝国の新領土たりといえども、実際の状況は外征におけるに異なることなし」として軍隊の増派を請求、大本営は遼東半島の第二師団から混成第四旅団を抽出して台湾に派遣、その先発隊は7月14日基隆に上陸。樺山総督は7月中旬にも更に一個師団半の追加増派を請求、大本営は第二師団の残部と第四師団の一部(3個連隊半など)を増派。日本の内閣も台湾情勢が「百事至難の境遇」と認める。

近衛師団に加えて、威海衛攻略戦を戦った第二師団(仙台)、直隷決戦用だった第四師団(大阪)が増派されました。

台湾北部の討伐

台湾民主国軍は各地の郷土防衛隊とも協力して戦いを展開。大きな戦闘は、大嵙崁(大渓)、三角湧(三峡)、新竹、苗栗、彰化、斗六、嘉義など。新竹は6月22日確保したものの義軍に包囲され孤立。

増派を得て、台北から新竹までの地域における制圧作戦。7月22日から25日の間に第一期作戦として台北と中壢の鉄道線路以南と大嵙崁渓河孟一帯の剿討を開始、「賊を屠ること数百、家を焼夷すること数千」に及んでようやく征服占領。ついで29日から第二期作戦として海山口から新竹の一部と大嵙崁から新埔街の一帯を制圧師団主力が新竹に入ったのは8月3日。6日から8日にかけて師団主力が攻撃し新竹周辺を制圧。混成第四旅団の上陸で逐次兵力が増強されたことからさらに南進し、14日苗栗を占領、ここに北部討伐は完了。

増派部隊到着後は、8月前半までの1か月で台湾北部の討伐を完了しました。

台湾中部の討伐

樺山総督は8月17日、中部鎮定のため中港以北を混成第四旅団の守備とし、近衛師団を南進させて台中・彰化占領を命令。近衛師団は南進を開始、21日大甲を占領、25日に牛罵頭、26日には大肚街に達し、28日彰化を総攻撃し占領、さらに進んで北斗を占領して進軍を留める。戦死者16名。

台湾中部については、8月後半の10日間ほどで討伐を終えたようです。

病気による戦力低下

大本営は8月6日に台湾総督府条例、総督府に台湾鎮定のための戦闘を第一義とする軍事司令部機能、兵力も近衛師団・第二師団に3個連隊半以上の増派も加え、日清戦争中の第一軍以上の兵力。ただし、マラリア・赤痢・脚気などにより、9月30日兵站病院4ヵ所に収容されていた病人は4274名で、戦闘力は格段に落ちていた。新たに副総督ポスト、高嶋鞆之助陸軍中将、総督府参謀長、大島久直陸軍少将。

台湾派遣部隊は、病気による戦力低下に悩んでいたようです。

台湾南部の討伐

台南攻略のため、8月20日に副総督高嶋中将を司令官とする南進軍を編成。台南を三方から包囲するという南進作戦計画。10月に入ると天候も好条件となり、南下作戦を再開。近衛師団(北白川宮能久親王)は9月29日から南進を開始。10月9日嘉義を占領。混成第四旅団(伏見宮貞愛親王)は10日に布袋口上陸、海軍が援護。第二師団(乃木希典)は11日に枋寮上陸、海軍が援護、16日鳳山城を占領。

こうして台南包囲の態勢だが、各部隊ともただちに総攻撃をかけられる状況になし。近衛師団、風土不良の彰化付近に1ヶ月近くいたため、軍夫の4割が病気、弾薬・糧食の輸送に困難。第二師団は輜重が車輛編成であったことが災いし、陸上輸送に適せず。混成第四旅団も、大小行李や弾薬縦列などを総動員してまず糧食輸送に全力。

高嶋軍司令官は、全軍に19日から前進、10月23日に台南総攻撃の命令。一方、劉永福将軍は19日に海路逃走、その報は20日夜住民から入り、第二師団の一部が21日城内に入り台南を占領、23日南進軍司令部も到着、樺山台湾総統も24日に台南城入り。

台湾南部の討伐は、9月末から1か月かかりました。兵と軍夫の病気に加え、兵站にも障害があったようです。

<10月11日 第二師団が枋寮上陸> (毎日新聞社 『日本の戦史 1 日清・日露戦争』 より)

台湾平定宣言

台湾南端の恒春以南と、台湾東部、そして台湾原住民が居住している山岳地帯はいずれも未占領。しかし樺山総督は、台南占領をもっていちおうの討伐戦争は終了、11月18日平定できたと判断、その後は第二師団と現存の後備軍で足りるとして、11月26日大本営に台湾平定宣言を打電。12月6日に南進軍の編制を解除、13日から22日にかけて近衛師団を打狗から出港させ東京に凱旋。

最終的な平定宣言は11月26日、5月29日の台湾上陸からは半年後となりました。

<最後まで抵抗した台南・劉永福の黒旗軍死者> (毎日新聞社 『日本の戦史 1 日清・日露戦争』 より)

台湾征服戦での課題とカイゼン

2つの課題 ー 病死者の多さ・「無用の戦い」との批判

この台湾征服戦では、日本軍側にきわめて病死者が多かったことと、海外からは「無用の戦い」との批判があったことが指摘されています。この二つの指摘について、以下に詳細を確認したいと思います

病死者の多かった台湾征服戦

台湾平定のために派遣された軍隊は、近衛・第二の二個師団を基幹とする約7万6000人(軍人4万9835人、日本人軍夫2万6216人)で、日本軍死傷者1万1203名(戦死453名、戦病死1万236名、負傷者514名)の損害。台湾征服戦での戦病死の多さ、マラリア、赤痢、脚気病が部隊に拡散。10月28日北白川宮親王もマラリア、台南城で陣没。清国人の兵士と住民は、合わせて1万4000人が殺害された。

台湾は、下関講和の結果清国から割譲を受けたものの、実際に日本が施政するにあたって、日本は計7万人を超える将兵と軍夫を送り込まざるをえず、そのうち1万人もが戦病死でした。

海外からは「無用の戦い」との批判

上海のイギリス系新聞『ノースチャイナ・ヘラルド』は、1895年9月6日の記事で、日本の台湾占領「計画がずさん」「全く無用の戦」と作戦のまずさを指摘。「日本の犯した大きな過ちは、島に住む客家その他の中国系農民の気性と力を過小評価したこと」。「(日本軍と住民の)両者ともども行った残虐行為の記憶は長く心にとどめられ、平和で静穏な状態を確立する上で障害になる」

一方、清国軍の兵士と住民も、合わせて1万4000人もが殺害されたということですから、そんな大人数を殺さずに済む方法はなかったのか、批判を受けても当然であったように思われます。

「病気との戦闘」には手は打てなかったのか

台湾征服戦を、朝鮮・清国領での戦闘と比べてみると、日本軍の戦死者は台湾では450人ほどで、朝鮮・清国領内の半分以下でした。台湾では抵抗が激しかったとはいえ、相手は正規軍ではなく装備が十分ではなかった点で、差が生じたように思われます。

しかし、戦病死者数は台湾では1万人を超え、朝鮮・清国領内の6倍以上となりました。この戦病死者の多さについては、もう少し何とか対策が打てなかっただろうか、という疑問があり、その点を考えてみたいと思います。

1874年台湾出兵のときは、もっとひどくマラリアに苦しんでいた

「2 戦争前の日清朝 - 2b 清国 対日・対朝の政策」のページで確認しました通り、日本は、日清戦争に先立つことちょうど20年前の1874(明治7)年に、台湾出兵を行っていました。そのときの経験は、今回は活かされたのでしょうか。

20年前の台湾出兵を再確認しますと、今回の台湾征服戦以上に、病気に苦しめられたようです。以下は、毛利敏彦 『台湾出兵』から。

● 気候風土に慣れない上に軍陣医療体制が貧弱だったので、遠征軍では病人が続出、伝染病やとくにマラリアが蔓延、ついには全軍3,658のうち病死者561という惨状。

● 谷干城参軍の書簡、「当地近来にいたりマラリア大流行、各舎ことごとく病院同様。…医者もことごとく病み…戦わずして全軍の気沮喪」

台湾出兵は、「何千という兵隊が兵器もろくすっぽない相手と戦争するのですから、勝ってあたりまえ」というものでしたから、台湾出兵の全軍3,658名のうち死者はわずか12名、それなのに病死者が561名(15%)というのは大変に高い数字でした。しかもマラリアの蔓延で、病死には至らずとも、皆がダウンして戦闘能力をなくしている状態だったようです。司令官であった西郷従道すら、「このとき罹ったマラリアで生涯悩まされる」(半藤一利ほか 『歴代海軍大将全覧』)ことになりました。

安岡昭男「日清戦争と検疫」(東アジア近代史学会編 『日清戦争と東アジア世界の変容』 所収)によれば、台湾出兵時、衛生面の配慮が全く欠けていたわけではなかったようで、「この外征に『衛生材料の用意は比較的周到であった』。山県陸軍卿の命を受け、松本順軍医頭は石川良信軍助医、石黒忠悳軍医権助と謀りマラリア病に備え薬物などを十分用意したが、予想外の患者続出にキニーネなどの欠乏に苦しんだ。」とのことです。衛生面の配慮はある程度行ったものの、マラリアの深刻さは事前の想定を大きく上回っていたのが実態だった、ということでしょう。

台湾征服戦争では、マラリア対策は20年前よりはカイゼン

病死者数などを、20年後の台湾征服戦争を、台湾出兵での状況と比べてみましょう。台湾征服戦争では、病死者数は1万236名、約7万6000人の総人数(軍夫を含む)のうち約13%と、病死者比率は前回の台湾出兵時に近い数字でした。しかし、全員が病人で戦えない状態には陥っていなかった点に最大の差があったように思われます。また、病死者の中では脚気の比率が高く、マラリアによる死者は多くなかった(マラリア死者は、日清戦争全期間・全地域中で、将兵について700人以下-山下政三)という内容の差もありました。

台湾出兵での出兵先は台湾島内でも最南端の土蕃地域、他方、台湾征服戦争は清国領分内でしたから、地域的にも多少の差はあったのかもしれませんが、台湾征服戦争では、台湾出兵時の反省に基づいて、マラリアに関しては、患者を大量に発生させないようカイゼン策が行われていて効果を上げた、と言えるように思われます。

台湾征服戦争には、樺山資紀台湾総督はじめ、鮫島重雄近衛師団参謀長など、台湾出兵時に台湾の現地を経験した人材が送り出されていたことが、カイゼンの実施につながったものと思われます。鮫島参謀長は「衛生に気を遣ってマラリアにかからず凱旋」しています。当時の陸海軍幹部の中では、西郷従道海軍大臣、佐久間左馬太第二師団長、奥保鞏第五師団長、西寛二郎第二旅団長、小川又次第一軍参謀長なども、台湾出兵での台湾経験者でした(半藤一利ほか 『歴代陸軍大将全覧 明治篇』 による)。台湾出兵に派遣された3700名弱の人員の中から、二十年後にはそれだけの陸海軍幹部が育っていた、ということであったようです。

マラリアについてはカイゼンがなされていましたが、それでも多数の病死者を出しました。その理由としては、次の「総括-戦費と戦死者」のところで検討する脚気問題があったほか、当時の医学水準の限界といわざるをえないところがあったかもしれません。

「無用の戦い」は避けられなかったか

台湾征服戦は「無用の戦い」であったとの、海外からの批判については、何か手は打てなかったのかについて、確認したいと思います。

「台湾を略す」ことは、議論としては1894年8月以来出ていても、同年12月に入ってはじめて具体的な目標として認識され出し、そのわずか半年後には譲り受けてしまったわけですから、準備不足があったことは間違いないものと推定されます。

樺山台湾総督は、当時としては適任の人事?

初代の台湾総督として樺山軍令部長が、初代の民政局長に衆議院書記官長の水野遵が任命された、という総督府人事について、檜山幸夫の前掲書は、「当時としては適任の人事」と評価しています。1874(明治7)年の台湾出兵時、樺山は征台軍に先立って台湾に潜入、清国留学中だった水野は樺山に従って台湾の実況を探索、二人で征台軍を出迎えたという経歴があったからです。

では、明治7年の台湾出兵時に、樺山はどの程度の事前調査を行っていたのでしょうか。毛利敏彦 『台湾出兵』 によれば、樺山は前年11月の太政官からの「清国台湾視察」の命を受けて、1873(明治6)年3月5日長崎発、上海・北京・福建を視察してから、8月23日台湾淡水に上陸、3ヵ月をかけて島内各地を調査、先住民とも接触、12月10日香港へ、上海・寧波・舟山・厦門と大陸各地を調査、74年3月2日澎湖諸島を調査、9日再び台湾に渡って打狗(高雄)上陸、先住民地域に潜入して工作中の5月7日、台湾出兵の日進艦に出会ったので合流した、出国以来1年2ヶ月の大調査旅行であった、との事です。

たしかに、相当の経験を持っていたとは言えるように思います。ただ、樺山や水野が、例えば平壌や安東県での小村寿太郎のレベルまで、現地の社会的経済的状況をよく理解していたのかどうかには、議論の余地があるのかもしれません。

武力制圧以外の方策 -現地人材の活用- は、実施に遅れ

檜山前掲書は、まず台湾を占領、当面の措置としての行政を行いながら、統治についての調査、十分な検討を行ってから、正式な統治方針と組織を築いていく、というのが当初のシナリオだった、としています。準備不足を自覚していたからこその措置だったと思われます。

住民の抵抗が激しく、残念ながら、十分な調査検討が行えぬまま、軍隊の大量投入による武力制圧の方向に進んでいってしまいました。その前に重要課題として検討すべきであったと思われるのは、武力制圧以外の方策の活用でした。

檜山前掲書には、頻発する抗日軍の蜂起に対して討伐軍が無差別に住民を虐殺、却って民心が離れ統治政策の実施が困難になった状況で、台北紳商達が台北県へ、総督府と住民の間にあって上意下達・下意上疏をよくして良民を保護するような、「保良局」の設置を願い出た、そこで8月8日保良局の設置を認可した、保良局が設置された地域ではしだいに民心が安定したので、各地に30余が設置された、という記述があります。武力制圧以外の方策の活用は実施してはいたが、実施が迅速ではなかった、ということでしょうか。

安東県では、小村寿太郎が民政庁長官に任命されるや否や、現地の既存の行政人員の活用や、現地有力者とのコミュニケーションを開始しました(「4b2 中盤戦② 九連城より清国内へ」)。それと比べると、台湾総督府は、少なくとも3ヶ月程、現地人の活用に遅れがあったように思われますが、いかがでしょうか。

また、現地側アイデアの「保良局」の導入が遅れたという事例は、日本人だけで固まって仕事をしてしまい、現地側の人材をなかなか上手く活用できない、ということを意味しているように思います。日本人だけ固まって仕事をするというのは、現代の日本企業の一部にまで続く、日本的な組織運営方式の重大欠陥であるように思われます。

欧米企業は、現地人の活用が上手いが、日本企業は下手な会社が多い、日本人を沢山送り込み過ぎている、というのは、今も海外でよく指摘されることです。カイゼン意識をもち、メンツは引っ込めてカイゼンを実践することが必要であると思います。

ノースチャイナ・ヘラルドの指摘をカイゼンに活かせず

「無用の戦い」というノースチャイナ・ヘラルドの指摘を受けて何か反省が行われたような記述は、研究書には出てきません。反省があったのに記述されていないのではなく、反省そのものがなかったように思われます。

せっかく今後の課題を指摘してくれたのに、メンツつぶれ、と受け取ってしまったのでしょうか。どうせ日本国内には伝わらないから、と無視された可能性もあるように思います。カイゼンのネタを取り上げず、その後のカイゼンに結び付けなかったというのは、まことに残念なことでした。

台湾総督府の目的は、台湾の住民から協力を得ることでした。ところが、その目的を達成するために択んだ方策が間違っていました。すなわち住民を力で抑え込みにかかりました。そのために目的とは正反対の結果を生じました。すなわち民心の離反を招き抗日運動を高めさせました。

2年半後、児玉源太郎・後藤新平コンビによる台湾民生の大カイゼン

台湾の民政を大きく変えた児玉総督 - 後藤民政長官

台湾総督のポジションは、初代の樺山が1年1か月、2代の桂太郎はわずか4か月、3代の乃木希典が1年4か月、そして1898(明治31)年2月に4代目の児玉源太郎に引き継がれます。「難治でうまくいかない台湾統治にテコ入れするため」であったようです。この児玉が、台湾総督に任命された翌月、民政局長に後藤新平を起用します。後藤が児玉の下で日清戦争帰還兵に対する検疫をやり遂げたことに加え、後藤が台湾現地の重大問題であったアヘン対策について、断禁とせず政府専売として中毒者には薬用として販売し、その収益を台湾住民の衛生事業に充当するという提案を行ったことが、日本政府に評価されたため、とのことです。(越澤明 『後藤新平』)

後藤は、台湾民政局長に任じられる直前に、当時の大蔵大臣井上馨の指示により「台湾統治救急案」を作成、以下の内容であったとのこと (越澤明・同上書)

● 台湾の統治・発展のためには、民情と地元の習慣を十分に配慮して、科学的な手法を採るべきであると主張。

● これまでの台湾総督府のやり方は、台湾人の心を失い、良き習慣を破壊したと、手厳しく批判。

● まず社会資本整備を先行させて、その上で殖産興業と税収向上を図り、地域の自立・発展を図るべきであるとした。

実務的には、後藤は「まず官吏の大幅削減と日本帰任による精鋭化、台湾行政の簡素化から手を付け ・・・ 軍政から民政への移行を図り、地籍(土地調査)と人籍(戸籍調査)に着手」。また、「マラリアやペストが流行し市街地の衛生状態はきわめて劣悪で、不潔きわまりなかった」という当時の台湾の状況に対しては、都市計画を策定して「道路建設と下水道の整備を同時に工事」の事業計画を策定、1899年に日本政府から了解を取り付けて、台湾事業公債法により総額3500万円の資金も確保したとのこと。台湾での産業育成については、新渡戸稲造を招いて台湾糖業を大発展させ、「植民地台湾の経済と財政を本国から自立・独立させ」たほか、「地元台湾人の経済力を高め、政治的な地位を向上させた」ということです。(越澤明・同上書)

児玉は、そもそも、「余の職務は台湾を治むるにあって、征討するにあらず」と言って「軍部の民政への介入をまず排除した(半藤一利ほか 『歴代陸軍大将全覧 明治編』)ということです。

一方、後藤は、「重要な政策判断について後藤は絶えず、必ず児玉に報告し、裁可を仰いだ」のですが、1900(明治33)年12月以降は、児玉は台湾総督のまま、伊藤博文内閣の陸軍大臣、桂太郎内閣の内務大臣、日露戦争が近づくと大臣を辞して参謀本部次長となり、日露戦争後の1906(明治39)年4月まで、台湾総督でした。当然ながら、「児玉台湾総督が台北に不在であった期間は、後藤が台湾統治の全責任を負っていた」という状態であったようです。(越澤明・同上書)

政策の方針については児玉と後藤が討議、実施の実務については後藤に任せる、というコンビであったように思われます。後藤は、明らかに軍人には出来ない発想によって、台湾の統治・発展を可能にしました。児玉は、後藤を支えて任せました。この二人は、植民地統治の優れた実例を作り上げました。

児玉-後藤の台湾モデルは、その後継承されず

ところが、この台湾モデルは、その後の日本には継承されませんでした。韓国では、1910(明治43)年の日韓併合後の朝鮮総督、初代・寺内正毅、2代長谷川好道は武断政治を行い、三・一事件を招きました。昭和前期に至ると、日本軍の進出先の各所で強圧策がとられ、当然ながら現地の日本への反感を増幅しました。そして、その時生じた反日意識は、現代のアジアでも、一部に根強く持続していて、現代の日本人にまで向けられているといわざるを得ません。昭和前期の日本軍は、まことに迷惑なことをしてくれたものです。

児玉と後藤の優れた事例がその後継承されなかった原因として、児玉が1906年7月、参謀総長に任じられ台湾総督を退いたわずか3ヶ月後に、54歳で脳溢血で亡くなってしまったことが大きい、と思われます。児玉が若死にしていなかったら、寺内正毅や田中義一よりも前に総理大臣になっていた可能性が高いと言われています。そうなっていたなら、台湾での児玉ー後藤方式は、日本の植民地統治や占領地行政のモデルとして定着し、陸軍将官に対する占領地行政教育も変わっていたかもしれません。

山県有朋が日清戦争中に亡くなってくれていたなら、児玉源太郎は日露戦争後も長生きしていてくれたなら、大正から昭和前期にかけての日本は大きく姿を変えていて、昭和前期の大失策はなかったのではないか、という気がするのですが、いかがでしょうか。

これで、日清戦争の経過は、全て確認して来ました。第4章の最後に、総括として、日本が日清戦争に費やした戦費、あるいは日清戦争で生じた死者などについて確認したいと思います。