7b 戦争ビジネスモデル幻想

日本は、日清戦争での戦勝により、軍事国家であることに自信を持ち、アジアへの勢力拡大を当然とする意識を持ってしまった、その結果として、日清戦後の帝国議会では、巨額の軍拡予算がたいした反対を受けずに成立することになった、と言えるように思われます。

仮説なのですが、この軍事国家への自信と意識は近代的なものではなく、逆に武力の強さに優越性を感じる江戸期以前から受け継がれてきた士族意識に基盤があり、日清戦争の講和で巨額の賠償や台湾の割譲などを得たことなどによって、「戦争が儲かる」「戦争は立身出世に役に立つ」と思う打算的な意識が生じたためでもあるのではなかろうかと、筆者は考えています。

ここでは、そういう仮説が成り立ちそうか、について確認してみたいと思います。

日清戦争について、日本の、国家と個人の損得勘定

日清戦争では、日本が国家として「儲かった」

まずは、日清戦争の実際の損得勘定から再確認したいと思います。支出金額は「4 日清戦争の経過 - 4e 戦闘の総括 戦費と戦死者」のページで、収入金額ほかは「5 講和と三国干渉 - 5a 下関講和条約」のページで確認済です。

日清戦争の「支出」対「収入」

支出金額:

約2億円 (臨時軍事費)

収入金額:

約3.45億円 = 償金 2億両 (約3億円) + 遼東半島放棄の補償金 3千万円 (約4.5千万円)

+ 領土割譲:台湾・澎湖列島 および 実利:清国に対する不平等条約

日清戦争では、日本は、使った戦費約2億円より5割以上多い、3億円を上回る償金を得たほか、三国干渉で遼東半島は返還させられたものの、台湾と澎湖島という海外領土まで得たのです。日清戦争をビジネスとして見れば、多少のリスクはあったものの、やってみて得をした、しかもかなり割の良いビジネスであった、という感想を持った人が多かったのではないかと思います。

領土の獲得を抜きにして、償金だけでも、ものすごく儲かってしまっています。「この上に遼東半島まで得たら、それは強欲に過ぎるというものだ」、あるいは、「日本の利得は総て清国の損失であり、利得が大きければ大きいほど清国から強く恨まれるぞ」という意見が出なかったところが不思議な気もします。

日本は、近代化後の最初の対外戦争で圧倒的な勝利を得て、日本がうまく近代化を進めていることを世界に対し証明しました。出来過ぎな程の勝利を得て、講和でも投入した資金をはるかに上回る利益を得たことによって、戦争が近代化の成果の見せ場として理解され、また戦争に勝利することは儲かるということである、との誤解を生んでしまったように思われますが、いかがでしょうか。

(実際、戦争で勝って巨額の償金と領土の両方が得られる、というのは、実は日清戦争限定の特殊ケースであり、10年後の日露戦争では、領土は得られても償金は得られませんでした。)

日清戦争では、戦争への功績で、個人も利得を得た

日清戦争では、講和によって、国家が得られた利益のほか、国家あるいは地域から個人が得られた利得もありました。

その典型として、特に政府や軍の指導者層には、「日清戦争の功」による叙爵があり、戦争で功があげられれば個人にも大きな利益がありうることが示されました。あるいは一般の従軍者についても、戦死者に対する顕彰などによって、不幸にして戦死したとしても、残された家族は利益を得られる、という条件が成立しました。

戦争があって、功績が認められれば、個人としても利得が生じる、という実例が作られ、それが将来への期待感にもなっていったのではないか、と思われます。

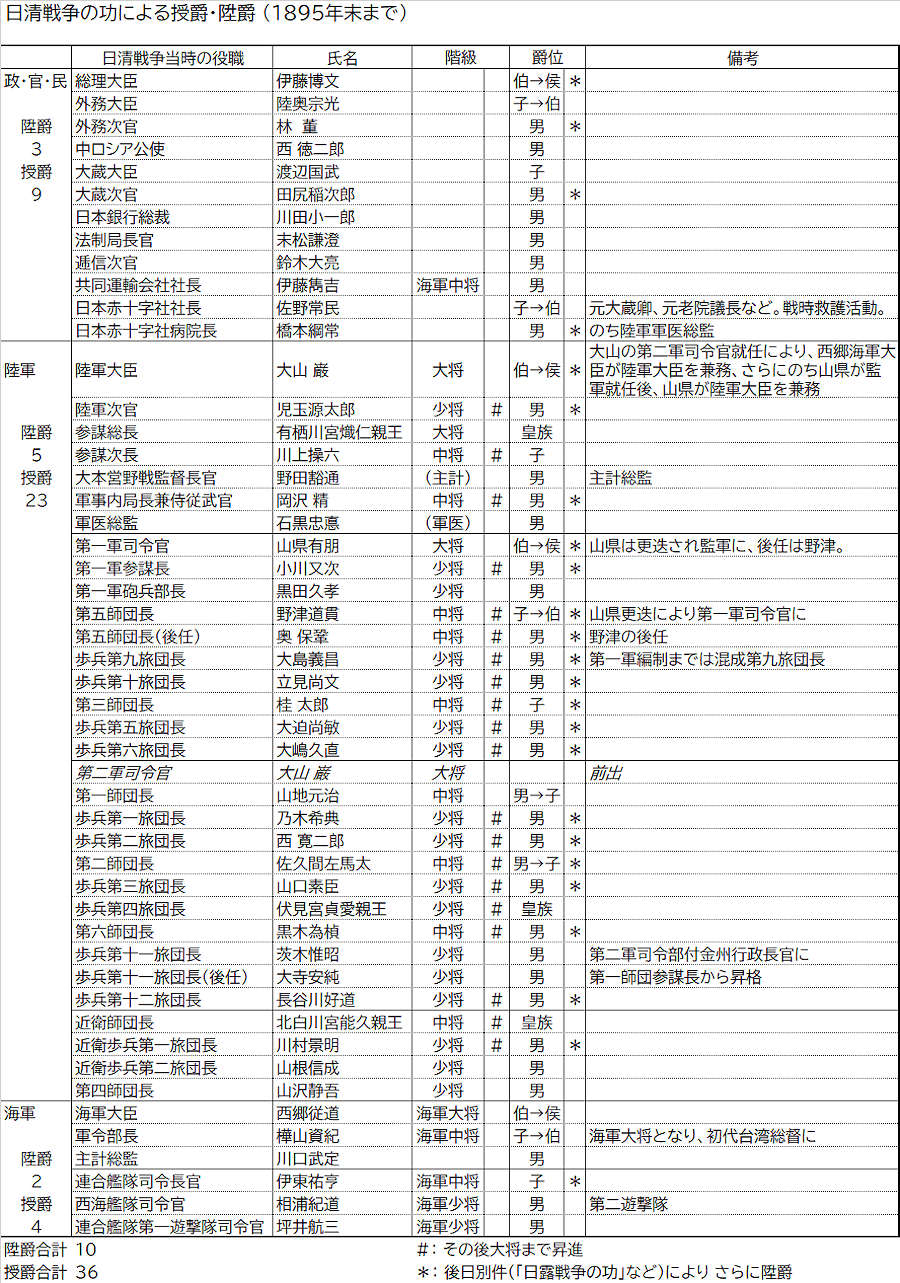

「日清戦争の功」による陞爵・授爵は46人、新華族が大量発生

日清戦争による個人の利得を明確に示した事柄のひとつとして、日清戦争の功によって、当時の政府および軍の指導者層の一部が授爵した、という事実を確認したいと思います。

以下は、小田部雄次 『華族』 に基づきます。まずは、華族制度とはどのようなものであったのかについて、同書からの要約です。

華族制度とは

1869(明治2)年6月17日、版籍奉還のさいに、上位の公卿と表高1万石以上の藩主は「華族」とされた。1884(明治17)年7月7日には華族令が施行され、公・侯・伯・子・男の五爵制が実施さた。1884年の華族の総数は509家であった。

この華族令で、「国家勲功者」への爵位授与が制度化され、新政府の幹部も新たに華族の列に加わった。著しい国家勲功があれば、旧公卿や旧藩主と肩を並べて華族に叙せられる、しかも華族の位は一代限りではなく永世である、ということになった。

日清戦争は華族令施行から10年後に起こったわけですが、「日清戦争の功」によって、1895年末までに、10家が陞爵、36家が授爵しました。新華族が大量発生したわけです。具体的に誰が陞爵あるいは授爵したのかは、下の表をご参照ください。小田部雄次『華族』に記載されているデータに基づいて、筆者が作成したものです。

日清戦争の功による授爵・陞爵者リスト

まずは、政府の関係者です。総理大臣を始め、清国や列強との交渉を支えた外交当局者、戦費のやりくりを支えた大蔵省・日銀当局者、外交と軍事の下支えをした運輸通信医療当局者が選ばれています。しかし、陞爵・授爵合計46人のうち、政府関係者は12人と、全体の約4分の1の人数に過ぎません。

陞爵・授爵合計46人のうち、陸軍が28人、海軍が6人、陸海軍合計34人ということで、軍の幹部が約4分の3を占めています。陸軍の場合は、出征した師団の師団長のみならず各旅団長まで、全員対象となっています。(参謀総長と近衛師団長は皇族のため対象外、第四師団は、直隷決戦準備で出征したものの占領地業務だけで戦闘は行っていないため師団長のみ対象、ということでしょうか。)海軍も遊撃隊司令官以上は全員対象になっています。

軍に入って偉くなって、旅団長クラスまで出世できて、そこで大きな戦争があれば、華族になれる、というメッセージが発せられたようなものだ、と受け取れます。そういう機会にありつけるよう、軍の中で頑張って出世したい、そして大きな戦争が起るとよい、戦争を起こしたい、と内心思う人が出てきても、何の不思議もありません。陞爵・授爵そのものを批判しているのではありません、良くも悪くも、そういう副作用が生じた可能性がある、と申上げているだけです。

日清戦争と、満州事変~2・26事件期の陸軍大将たちとの関係

日清戦争で出征し、功をあげて授爵した旅団長クラスの人々は、戊辰戦争や西南戦争にも出征した、まさしく明治の近代的な陸海軍を作り上げてきた人々でした。彼らが日清戦争の功により授爵したのは、まさしくたまたまの出来事でした。

では、その彼らを見て、あるいは日清戦争の戦勝を見て、軍の士官になろうとした人々は、どういう世代の人々なのでしょうか。以下は、1931(昭和6)から33(昭和8)年に、陸軍大将になった人々の中で、特に「有名」な人々のリストです。半藤・横山・秦・原 『歴代陸軍大将全覧 昭和篇/満州事変・支那事変期』 に基づいています。

日清戦争直後の陸士入学者が、満州事変期に陸軍大将に

● 林銑十郎(満州事変時の朝鮮軍司令官で、無断越境)

- 1894(明治27)年、士官候補生、1895(明治28)年、陸軍士官学校入学

● 真崎甚三郎 (皇道派の巨頭)

- 1895(明治28)年、士官候補生、1896(明治29)年、陸軍士官学校入学

● 本庄繁 (満州事変時の関東軍司令官、2.26事件時の侍従武官長)

- 1893(明治26)年、陸軍幼年学校入学、1896(明治29)年、陸軍士官学校入学

● 松井石根 (南京事件を起こした方面軍司令官)

- 1893(明治26)年、陸軍幼年学校入学、1896(明治29)年、陸軍士官学校入学

● 荒木貞夫 (皇道派の巨頭)

- 1895(明治28)年、士官候補生、1896(明治29)年、陸軍士官学校入学

主に、1931(昭和6)年の満州事変から、1936(昭和11)年の2.26事件、さらに翌年の支那事変当時に「活躍」した人々です。この人々の「活躍」が、昭和前期の日本の大失策・敗戦につながる直接の契機になった、と言ってもよいように思われます。

彼らは、日清戦争の実戦は誰も経験していません。1895~96年、日清戦争の直後の時期に陸軍士官学校に入学した世代なのです。「日清戦争の功」により軍幹部が大量に華族になった直後に陸士に入ったこと、そういう時代に軍の幹部養成教育を受けたことが、軍の中でのその後の彼らの生き方にある大きな影響を与えたのではないか、というのは考えすぎでしょうか?

彼らより前に陸軍大将になっていた人々、すなわち日清戦争以前に陸士入学をしていた人々と比べると、個性が強く軍の権力拡張にも熱心な人が急増しているような気もしますが、気のせいでしょうか。

その後の日中戦争から太平洋戦争期に戦争指導を行った陸軍の幹部たちは、彼らよりも更に若い人々でした。

「戦争ビジネスモデル」幻想の成立

「戦争ビジネスモデル」の幻想

実際に日清戦争では、国家が儲かり、個人としても儲かった人が多数出現しました、その結果として、国家 にとっても個人にとっても、戦争は勝てる・勝てば儲かる、という見方・心情が生じてしまったのではないか、と思います。

日清戦争という戦争をやったら勝った、下関の講和談判で儲かった、というのは、本来的には、あくまで日清戦争限定の、たまたまの一回きりの経験です。他の戦争では、勝てるかどうか、儲かるかどうか、分かったものではなかったのに、「戦争すれば勝てる・儲かる」という幻想が確信されてしまったように思われます。また次の戦争で儲けよう、二匹目のドジョウを狙おう、と思う人々が少なからず出てくるなら、これは本来は幻想であるものが、ビジネスモデルとして認識・期待されてしまったことになります。

軍事費をかけて軍隊を強化し、戦争をして勝利すれば、相手国からは償金も領土も得られて、かけた軍事費が返ってくるだけでなく、日本の国威も大きく高まる、という期待感が、少なくとも国民の一部に、生じてしまったのではないでしょうか。筆者は、この期待感を、きわめて現代的な言い方ですが、「戦争ビジネスモデル」と呼びたいと思います。

「戦争ビジネスモデル」の出発点は、三国干渉への「臥薪嘗胆」

何度も申上げてきましたが、三国干渉を招いたのは、日本自身が、当時の国際常識からすればきわめて法外な領土割譲要求を、清国に行ったことでした。

問題は、三国干渉があって遼東半島を返還せざるを得なくなったとき、その根本原因が分析・反省されずに終わってしまったことです。カイゼン視点からすれば、まことに不適切なことでした。三国干渉に対し「臥薪嘗胆」でガマンする、というのは、問題点に対する対処療法に過ぎませんでした。

「臥薪嘗胆」は、「次」を前提にして、それまでに体制を整える行動を意味します。次の戦争を想定し、それまでに必要な軍拡を行うことは、その戦争があれば今度はさらに儲けられる、という期待感があって、支持が得られます。そして、実際に日清戦後の軍拡は議会でも支持されました。

言い換えれば、「戦争ビジネスモデル」への期待感が成立してしまったのは、三国干渉の原因が適切に分析・反省されなかったことから出発しているように思われます。

「戦争ビジネスモデル」幻想の典型例 - 「帝大七博士」

次の戦争として、1904-05年の日露戦争がありますが、この戦争の前後に、「帝大七博士」事件がありました。戸水寛人をはじめとする東京帝国大学の教授らが、戦争前には対露開戦をあおり、講和にあたっては法外な領土割譲と償金の獲得を主張した事件です。

「帝大七博士」は、まずは日露戦争前の1903年、対露強硬意見を政府に建白、当時の新聞が「主戦論」に傾いていき、遂には開戦には慎重だった政府の姿勢を変えさせるのに影響を与えました。

講和に先立っては、沿海州からカムチャッカまでの領土割譲や償金30億円という、とてつもない要求を講和の最低条件として主張、これが国民の期待感を煽りました。そのために、領土は樺太の南半分の割譲と大連・旅順の租借権だけ、償金はなし、という実際の講和条件が知られると、期待感との落差の大きさから、各新聞が講和反対キャンペーンに進み、最終的には「帝都大騒擾」に発展しましたが、「帝大七博士」は「帝都大騒擾」の原因の一つとなったようです。(「帝都大騒擾」については、黒岩比佐子 『日露戦争 勝利のあとの誤算』 が、読みやすくかつ詳しいと思います。)

「帝大七博士」は、実質的に「戦争ビジネスモデル」という幻想の主張者だった、と言えるように思います。

「戦争ビジネスモデル」は、欧米列強の帝国主義の本質に対する大きな「誤解」

軍事力を強化して、戦争により償金や領土を得ることで、かけた軍事費を回収する以上の利益を上げる、という「戦争ビジネスモデル」は、帝国主義の時代であった19世紀末の当時にあっては、成立しそうだと思われるかもしれませんが、実は本質的な問題がありました。当時の欧米列強の帝国主義ビジネスモデルとは、異なるものであった、という点です。

欧米列強は、武力によって植民地も獲得してきましたが、植民地獲得そのものが戦争・武力行使の目的であったわけでは、必ずしもありませんでした。むしろ、アヘン戦争やアロー戦争でのイギリスの例が示しているとおり、列強のビジネスモデルの中核には貿易があり、戦争・武力行使が行われる場合でも、貿易上の優位性の獲得という目的実現の手段として行われました。戦争の結果領土を得た場合でも、その領土・植民地は、貿易の根拠地として、あるいは産業に対する原料の供給元や製品の販売先として、貿易上の優位性の獲得・拡大という目的に役立てられる手段でした。

貿易上の優位性がビジネスモデルの中核であれば、国内政策では、自国の商工業の実力を伸ばすことが、軍拡以上に重要な事項となります。戦争による武力行使は、その終了後にさらに利益を増大させるための限定的・一時的な手段に過ぎず、国際関係では、むしろ平常時の国際協調がより重要になります。実際のところ、利益を稼ぎ出すのは平時の商工業と貿易であって、戦争や軍事力はコストを発生させるだけ、期間限定の必要経費に過ぎず、本質的には利益を減じる側であるからです。

貿易・経済優先の欧米列強に対し、軍事最優先となった日清戦争後の日本

しかし、日清戦争後の日本では、この帝国主義の本質が必ずしも理解されず、軍拡が最優先されてしまいました。戦勝による一時的な利得だけが注目されてしまい、平時の商工業と貿易による利得の重要さが、十分には認識されませんでした。

基本においては自国独善主義であり、むしろ相手国との対立を好む戦争ビジネスモデルは、貿易を中核とする欧米列強のビジネスモデルとは、国際関係の考え方にも大きな差が生じます。とりわけ清国や朝鮮は、日清戦争後も、貿易相手国として国際協調の対象と考えられるより、将来の利権獲得の対象国と見られることの方が多かったのではないか、という気もしていますが、いかがでしょうか。

日本は、その近代化の過程の中で、軍事力であれば、ある程度の武器を輸入すれば基盤が成り立つため、軍事力で最も早く欧米列強に近いレベルに到達し、日清戦争では大勝利を得ました。その講和条件では、巨額の利得があったために、軍事力最優先の「戦争ビジネスモデル」という、欧米列強とは異なる近代化路線への期待感をもってしまい、それが最終的には昭和前期の大敗戦に行きつく、誤った進路の選択に繋がってしまったのではないか、といえるように思われます。

「戦争ビジネスモデル」は、経済的にも成り立たず

なお、「戦争ビジネスモデル」は、経済的にも、成り立ちうるものではありませんでした。

このビジネスモデルを実現するためには、日本は、極東派遣軍とはいえ列強の軍に対抗して勝利できる陸海軍を持つ必要がありますが、そうなると、当時はまだ発展途上国に過ぎなかった日本にとって、まずはその経済規模に対し相対的にきわめて巨額の軍事費支出を行うことが、定常的に必要になりました。軍事費支出の増大は、民生費支出の抑制や、増税などの国民負担の増加などによってのみ可能でした。

次に、実際に戦争に勝ったとして、その巨額の軍事費支出を大きく上回る償金等が本当に獲得できるかどうか、が課題なります。現実に、日露戦争では、ロシアとの国力比較で明らかに劣勢な日本が、講和談判で優位に立てるはずはなく、償金は獲得できず、軍事費支出は回収できませんでした。

すると、償金を払ってくれそうな相手を選んで戦争をしかけてはどうか、というのが次の作戦になります。これが、日本が実際に第一次世界大戦時以降行った作戦であった、と言えるかもしれません。

戦争ビジネスモデルの根本的な欠陥 = 自国独善主義・反国際協調

そうなると、戦争ビジネスモデルの根本的な欠陥が表面化します。自国独善主義で戦争をし続けるビジネスモデルであるために、国際協調には徹底的に反し、直接の利害対立などなかった国とも対立をすることになって、一国だけ孤立していかざるをえません。植民地を広げれば広げるほど、次に争う土地は日本から遠く離れてゆき、兵站線もどんどん長くなりますから、軍事的な優位性を維持するのも困難になってゆきます。その結果、遂には各国からの袋叩きにあって滅亡しました。

戦争ビジネスモデルは、外観は近代的のように見えても、本質的には、戦国時代的な思考に基盤を置いた、日本国内だけで通用する内向きの期待感であり、近代的な国際関係や経済計算に裏打ちされたものではなかったため、最終的な失敗は必然であった、と言えるように思います。

次は、日清戦後の日本が、具体的にどのような軍拡を行ったのかについて、確認したいと思います。