3a 日本の軍備状況

日清戦争が1894年の7月に発生してしまったことは、当時の日本の議会情勢で反政府勢力が強力だったこと、その反政府勢力は世論の支持を得やすい対外硬を標榜していたこと、たまたま朝鮮に東学乱が発生したことなど、明らかに偶発的な要素に左右された結果であるように思われます。

しかし、現に清国に対する戦争に踏み切るためには、その前提条件として、清国との戦争を遂行できる軍事力を持っている必要がありました。その軍事力は、清国との戦争が起こりうることであるとの認識から、長年月をかけて準備されていました。

現実に対清戦争を戦えるレベルの軍備が整うまでは、いくら対外硬派が騒いでも、国論が沸騰しても、戦争は行われませんでした。その点は健全でした。しかし、1894年の7月には清国と戦えるレベルの軍備が整っていると判断されたため、ついに戦争になりました。

海外派兵で清国と戦える陸軍の整備

明治維新以来の日本陸軍の整備

明治維新後の日本は、清国と戦える軍事力の整備を、いつからどのように進めてきたのか、確認したいと思います。まずは、陸軍はどうであったか。以下は、山田朗 『軍備拡張の近代史』 からの要約です。

維新政府の陸軍創設

明治維新政府は、1871(明治4)年、薩長土肥などから藩兵を出させて、中央政府軍としての<御親兵>を創設するとともに、地方の治安維持に任ずるために藩兵を整理・再編成して東京・大阪・鎮西(熊本)・東北(仙台)の4鎮台を設置。<御親兵>は翌年<近衛兵>と改称、鎮台も73年(明治6)年には名古屋と広島を加えて6鎮台となる。同年、徴兵制が施行され、4月より徴兵された平民出身の兵士が各鎮台に入営。当時は、陸軍は国内の治安維持、海軍も沿岸警備のためのもの。

1882年壬午軍乱後の陸軍の増強

1882(明治15)年に朝鮮で壬午軍乱、この時期より、それまでの治安維持軍事力は対外侵攻のための軍事力として再編強化。陸軍力の基幹である歩兵連隊は、1878(明治11)年に15個であったが、84年に3個、85年に4個、86年に5個、87年に1個がつぎつぎ増設され、28個連隊に。

88(明治21)年には従来の6鎮台が廃止され、第1~第6師団(東京-第1、仙台-第2、名古屋-第3、大阪-第4、広島-第5、熊本-第6)に編成。鎮台から師団への改編は、部隊の軍事的性格の変更。担当地域の防備から、一個の戦略単位として自由に行動できる機動性を持つものへ。そのため工兵大隊、輜重兵大隊、野戦病院などの強化。

1894年日清戦争時の陸軍の体制

日清戦争が始まる1894(明治27)年には、第1~第6師団と近衛師団(91年編成)を合わせての7個師団。師団は、直接戦闘に参加する歩兵・騎兵・砲兵・工兵の各部隊と、弾薬や食料を輸送する輜重兵部隊、傷病者の輸送・治療にあたる衛生隊・野戦病院などから構成。師団全定員は1万8500人。

師団の中心は4つの歩兵連隊、各歩兵連隊の戦時定員は2800名以上。師団(師団長は陸軍中将)に2個の歩兵旅団、それに師団全定員の60%程度が属する。歩兵旅団(旅団長は陸軍少将)に2個の歩兵連隊。歩兵連隊(連隊長は陸軍大佐)は3個歩兵大隊、歩兵大隊は4個歩兵中隊、歩兵中隊は3個歩兵小隊から成る。(この構成は日中戦争期には変更されている)

明治維新後は、各藩の軍隊ではなく、国家の軍隊に再編されました。さらに早くも1873年からは徴兵制が施行され、士族の軍隊ではなく近代的な国民の軍隊に切り替わっていました。西南戦争もこの徴兵軍で戦って勝利を収めました。

一方、朝鮮で起こった壬午軍乱では、元は米の遅配問題から発生した軍人暴動が排日闘争化し、日本公使館が襲われましたが、日本国内では、事件の責任は清国にあるとの報道がなされたため、対清武力解決論も主張されました。(壬午軍乱について詳しくは、軍乱自体については「2 戦争前の日清朝 - 2c2 朝鮮② 開国~甲申事変」、それに対する日本の世論については「同 - 2a2 日本② 対外硬派」の各ページをご覧ください)

この事件が、日本軍の目的転換、すなわち、国内の治安維持から対外交戦への転換と、それに応じた日本陸軍増強の契機となったようです。

日清戦争開戦時には、軍もそれなりに増強され、また徴兵制度からすでに20年が経過し、武器の整備や兵の訓練、将校や下士官の養成などについても、それなりの経験を積んできた状態であった、と言えるように思います。

海外派兵で戦える前提条件の準備

斎藤聖二 『日清戦争の軍事戦略』 は、陸軍が海外派兵による対外戦争の前提条件をいつまでにどの程度準備してきたのか、要素ごとの整理を行っています。

演習方法 - 1885(明治18)年4月初めての水際攻防作戦、前年の甲申事変の反映。1888(明治21)年5月鎮台制から師団制に改編。1890(明治23)年3月名古屋で陸海合同大演習、上陸作戦、鉄道による軍移動、野戦電信隊。

海峡砲台 - 1887(明治20)年から砲台建設本格化、東京湾口、紀淡、下関各砲台が1893~94(明治26~27)年に相次いで竣工。芸予、鳴門、呉、佐世保の新拠点への予算がつかぬまま、半ばまで完成した時点で日清戦争。

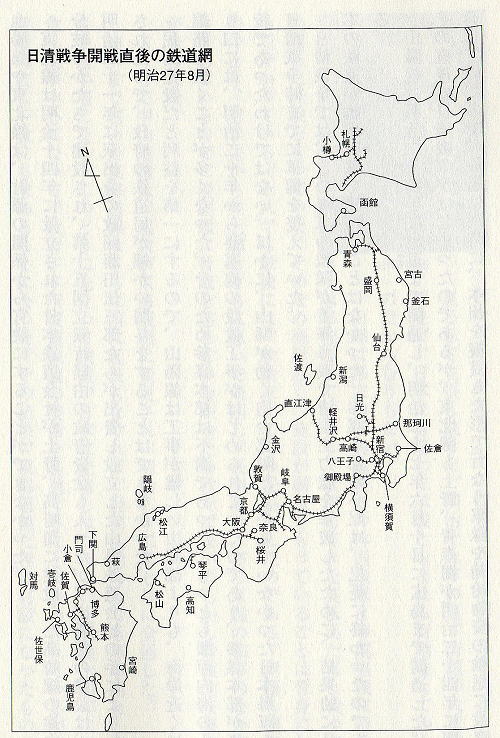

鉄道網 -山陽鉄道広島まで、1894(明治27)年6月10日から営業運転開始、広島・宇品間軽便鉄道は同年8月20日完成。輸送基地の宇品軍港が完成し、防禦施設の3砲台ができ、集中機構としての山陽鉄道が竣工して、出師体制がとりあえず整ったのが1894(明治27)年6月のこと。

動員システム - 実際の戦争形態を想定して戦時・平時編制を改訂し、召集条例を作成し、関連諸法令・諸規定を制定し、1894(明治27)年4月にほぼ大枠において完成段階。軍需生産状況、東京・大阪両砲兵工廠ともいまだ大戦争のできる状態にはなく、相当に不十分な需品供給体制のなかで戦われた戦争。ただし、総消費量も少。

陸海両軍関係 - 「海軍軍令部条例」は1893(明治26)年5月20日、「戦時大本営条例」は22日公布。「陸海軍交渉手続案」ならびに「大本営編成案」への海軍側回答は1894(明治27)年5月16日。駆け込み的であったがとにかく完了して開戦。

参謀次長の中国視察 - 川上次長は1893(明治26)年4月9日東京発、朝鮮~天津・北京地区~上海・長江流域地区を回り、7月7日帰京。地形視察と中国軍事状況偵察。この旅行で、川上は中国の「畏るるに足らざることを確信」。

結論 - 徴兵軍によるはじめての対外戦争、社会的な諸制度の整備は不十分であったが、戦争開始の第一の前提となる軍編制、動員システム、軍備、陸海軍提携関係の設定は、1894(明治27)年初夏の段階で戦いを開始できる状況になっていた。

日清戦争に至る10年間ほどの時期は、厳しい緊縮財政であったことは、すでに確認しました。その中で、近代的で、海外にも派兵して戦える陸軍をシステマチックに整備してきたことがよく分かります。海外にも派兵して戦える、という目的そのものが妥当であったかどうかは別にして、目的に対しては適切な対応努力が行われた、といえるように思います。

他方で、鉄道網や動員システムなどは、国家の経済力の反映です。日本の経済力という点では、これもすでに確認したように、産業革命がようやく1886年頃から開始されたばかりです。94年の日清戦争の段階で、やっと何とかなるレベルに達したところだった、という評価ができるように思います。

経済力が反映する分野ではまだまだ力不足があり、列強相手ではまだ通用しないだろうが、軍事力が強力でない国が相手なら海外に派兵しても戦える、という陸軍が、このときようやく出来上がったばかりであった、といえるようです。

また、それを参謀次長(参謀総長は皇族なので、実質は参謀本部のトップ、また戊辰戦争や西南戦争での戦歴もドイツへの留学経験もある実力者)が、3ヵ月も海外出張して、現地に行って自分の目で確認してきた、ということも、戦って勝てるかどうかの合理的判断のためのデータ収集上で、重要な要素であったように思います。

当時の軍の関係者のそれぞれが、どこまで対清勝利の確信をもって開戦したかについては、議論の余地があるかもしれません。しかし、昭和前期の日本軍が、きわめて無謀・無計画に中国戦線を拡大してしまったり、対米開戦をしてしまったのと比べれば、日清戦争当時の日本軍は、軍備の拡大によほど計画的であり、また開戦可否の判断はよほど合理的であった、といえるように思いますが、いかがでしょうか。

清国と戦える海軍の整備状況

次に、海軍力の整備について。以下は、戸高一成 『海戦からみた日清戦争』、および野村実監修・太平洋戦争研究会 『図説 日本海軍』 からの要約です

明治初年の日清間の衝突と海軍力拡張競争

軍艦を幕府から引き継いで発足した維新政府の海軍は貧弱そのものだったが、明治初期は大艦隊建造どころではなく、国防より国内治安が優先、海軍より陸軍の充実。

しかし、早くも1872(明治5)年に日清間の衝突、日本側の琉球の専有化(王国を廃して藩を設置、第一次琉球処分、なお琉球帰属問題の最終決着は日清戦争後)が発端。74(明治7)年には台湾出兵、台湾に漂着した琉球漁民が殺害されたため出兵し、琉球は日本領土との既成事実を作ろうとした。当時の日本海軍力は微弱(甲鉄艦は2隻のみ)だったが、清国はさらに微弱(甲鉄艦なし)で、日本の台湾出兵に争わず。

この台湾出兵が契機となり、日清両国が本格的に海軍軍拡に着手。清国は、1876~79(明治9~12)年、300~400トンの砲艦8隻をイギリスから輸入。日本も78(明治11)年に「扶桑」「金剛」「比叡」の3艦の甲鉄艦(2284~3777トン)が就役。

清国は、日本の台湾出兵以降、北洋艦隊を整備

清国の海軍建設開始時点での認識は、日本への脅威ではなく、アヘン戦争や太平天国の乱などの状況下での近代化の必要性。しかし、「日本人は明代には倭寇」の認識も保有。1864年、李鴻章は「もし清国が『自強』に成功しなければ、日本は西洋にならって中国侵略に参加することになるだろう」と記述。日本の台湾出兵以降は、明確に日本を仮想敵国とした海軍建設。

清国側は海軍力劣勢の認識から、1881‐82(明治14-15)年に独に装甲艦計2隻を発注、85(明治18)年に清国到着、「定遠」と「鎮遠」(どちらも7335トン、30.5センチ砲4門、主砲は艦首方向への射撃性能を重視)。

清国の海軍力増強はその後の数年間、急速に進捗、装甲巡洋艦2隻(「来遠」「経遠」)、巡洋艦4隻(「致遠」「靖遠」「超勇」「揚威」)を英独に発注、87(明治20)年までに就役。1888(明治21)年、北洋艦隊の成立。この時点での合計排水量3万トン以上は日本艦隊とほぼ同等だが、旧式艦や木造艦が大半の日本艦隊に対し大きな戦力優位性あり。

1891(明治24)年7月、清国北洋艦隊、「定遠」「鎮遠」はじめ主力艦6隻が品川に入港。この時点では日本は大きな格差、日本の海軍関係者に巨艦の実物を見せることで威嚇。しかし、北洋艦隊は91年以降の新規就役なし。アロー戦争で破壊された頤和園の改修が開始され、軍艦建造費の大半が流用(日本円で3000万円、「定遠」10隻分以上)されてしまった。

日本の台湾出兵については、「2戦争前の日清朝 - 2b 清国 対日・対朝鮮の政策」のページで確認しました。この台湾出兵により、清国にとって日本は仮想敵国化してしまい、しかも1890年代のはじめには、清国の海軍力は日本を大きく上回っていたようです。

日本は、朝鮮の壬午軍乱後、海軍力を強化

1882(明治15)年、朝鮮にて壬午軍乱、日本は「金剛」「比叡」などを仁川に派遣して威圧。朝鮮から出兵要請を受けた清国は、「超勇」など3隻を仁川に集中。この事件の結果、清国は宗主権を強化。

壬午軍乱を契機に、日本はそれまでの軍拡抑制路線から転換、清国の「定遠」「鎮遠」に対抗して軍備を拡張する方針を決定。当時の国家財政規模7000万円内外に対し、軍艦建造に8年間、毎年300万円(「定遠」1隻と同等の金額)を上乗せ、財源は増税。結果は、1890(明治23)年までに3600トンクラスの「浪速」「高千穂」「畝傍」3隻を主力とした拡張が手一杯。「畝傍」は日本に回航途中で沈没。

1889(明治22)年には常備艦隊創設。「高千穂(旗艦)」「扶桑」「大和」「葛城」「武蔵」「浪速」の6艦。「高千穂」「扶桑」「浪速」が鋼製で各3700トン、「大和」「葛城」「武蔵」が鉄骨木皮で各1500トン。司令長官は井上良馨少将。

1886(明治19)年、さらに三景艦(「松島」「厳島」「橋立」‐「定遠」を上回る大口径砲、「定遠」より速力優位の4000トン級海防艦)の建造を決定。2隻を仏、1隻は日本で建造。高度最先端技術をふんだんに取り入れていたが、かえって現場の工作技術が追随できず、戦力としてもきわめて不徹底なものに終始。「松島」「厳島」は1892年、「橋立」は1894年竣工。三景艦は日清戦争には参加はしたものの実戦の役に立たず。

1888(明治21)年、巡洋艦1隻(「秋津洲」)ほかの国内建造を決定。この時期以降、英国で建造された軍艦(「筑紫」「浪速」「高千穂」)への高い評価から、英国技術依存方針が確立。90年は「吉野」「須磨」の建造決定。日本はこの時期に高性能の速射砲を装備し、最高速力も清国軍艦を上回る艦船を多数追加。日清戦争までに日本海軍の戦力は清国海軍に追いついた。「建造費が大型装甲艦より安く、かつ速力が三景艦・大型装甲艦より高い、排水量4000~6000トンの装甲巡洋艦」主体の艦隊。

日本が財政上の困難に呻吟しながらも、清国の軍艦に対抗しこれを打倒しうる軍艦の建造を進めたことが日清戦争の勝利につながった。

海軍についても、陸軍と同様、壬午軍乱を契機に、沿岸警備から対外交戦に目的が切り替わり、増強に転じたようです。

軍艦建造は、現代の企業についていえば、新規の大型工場建設に似ているかもしれません。まず巨額の費用が必要で、建設期間も長くかかります。その工場を実際に使って、競合メーカーよりも高い生産性を安定して得られなければなりません。そのためには、設計上その他のさまざまなノウハウを反映させるとともに、新規の技術も取り込むなど、それなりの経験と工夫がなくてはなりません。意図したとおりに工場がうまく動いてくれないと、あるいは需要が見込みほど大きくならないと、損失は巨額となり、企業の存亡問題すら生じ得ます。

7000万円に対し、300万円とは、国家の総予算の4%強も軍艦建造にかけていたことになります。巨額です。それでも出来上がった軍艦の数はそう多くはありません。しかも三景艦のような失敗作まで含まれています。

英国技術依存方針に行く着くまでに、それなりの経験が成功側でも失敗側でも必要であったろうと思います。それを1888年までに決められたおかげで、その7年後の日清戦争に間に合うように軍艦建造を進めることができた、といえるかもしれません。陸軍と同様に海軍も、1894年7月の時点でようやく対外戦争ができるだけの軍備が間に合った、といえるように思います。

戦争遂行を支えられる日本国内の鉄道輸送力の整備

陸軍・海軍の準備状況を確認してきましたが、いざ、実際に戦争を始めるとなると、その遂行を支える人員・物資の輸送力が課題となります。

兵力の動員のための鉄道の利用に関しては、具体的にどのようなことが行われたのか、少し詳しく確認したいと思います。この点で、当時の日本は、最小限必要な鉄道網の整備がすでに進んでいただけではなく、より効率的な活用のために、それを急遽カイゼンする力もつけていたようです。以下は、原田勝正 『明治鉄道物語』 からの要約です。

鉄道技術の自立

● 鉄道技術のうち、土木技術については、1880(明治13)年完成の逢坂山トンネルをふくむ大津・京都間の工事で、ほぼ自立の段階に達した。こののち、長浜・敦賀間の柳ケ瀬トンネル、東海道線の建設、高崎・直江津間とくに碓氷峠の急勾配線の建設を通じて、雇外国人に頼る必要はなくなっていった。

● 運転技術については、79(明治12)年に日本人の機関士が登場し、それからは、機関車乗務員は急速に日本人にかわっていった。

● 運転計画だけが、1890年代まで外国人に依存しなければならなかった。外国人技師が、列車ダイヤの作成技術を日本人に教えなかったのがその原因とされている。1890年代にはいると、鉄道局自身の手でダイヤの筋を引くようになったようである。

● 車両技術だけは、1912年以降の、蒸気機関車の全面国産化によって、自立が完成。

1894年6~9月に実施された鉄道網の緊急整備

日清戦争の開戦にあたっては、その直前の1894年6月に「臨時軍用貨物輸送手続」を制定。兵力の集中・移動について、陸軍は鉄道輸送の常識をこえた、独自の方式を実行。たとえば、東京青山練兵場に甲武鉄道の新宿から引込線を敷き、現在の記念絵画館付近に給養基地を設置、7月27日発令して9月17日完成。さらに日本鉄道の大崎と官設鉄道の大井とを結ぶ短絡線、および官設鉄道神奈川・保土ヶ谷間の短絡線を建設、8~9月に完成。広島では、山陽鉄道が陸軍の委託を受けて、広島・宇品間の軍用線仮設工事を実施、8月4日から20日までの短期間で完成。

東京以北は日本鉄道、神戸以西は山陽鉄道と、官設鉄道東海道線をはさんで、3つの異なる鉄道が、列車の直通運転を行った。軌間・車両・構造物などの規格がある程度一定しないと、直通運転はできない。日本の私設鉄道は、その創業期から官設鉄道との共通規格を基本とするようにしむけられていた。日清戦争の際の直通運転は、このような規格の統一によって可能とされた。

すなわち、日清戦争の当時、日本の鉄道は、レールや機関車といった重要資材については依然輸入に頼っていたものの、線路の建設・保守に必要な土木技術や、列車の運行に必要な運転・運行管理技術については、すでに自立していたようです。

それゆえに、開戦を決めたら直ちに、海外に頼らず日本国内の資金と技術だけで、効率的な輸送に必要なカイゼン工事を、緊急・機敏に計画・実施し、また実際に円滑な動員輸送を果たせたようです。

なお、鉄道を使えるようになって、兵員輸送力が著しく増強されたといっても、同書によれば、当時の鉄道輸送力では、1個師団の輸送には96本の列車を必要とし、また軍用列車の本数は東海道線で1日12本だったため、1個師団の出発に8日を必要とした、とのことです。

熊谷直 『軍用鉄道発達物語』 は、日清戦争の直前に行われた品川・横浜などでの改善のほか、当時の東海道線のうち、勾配が急で走行に時間がかかっていた現在の御殿場線区間について、輸送能力を高めるための複線化が明治24年に終わっていたことが、日清戦争時の軍事輸送に効果があったと指摘しています。また民営線では、もともと筑豊や大牟田の石炭輸送のために設けられた九州北部の民営線が、。特に熊本の第6師団を、小倉や門司に集結させるのに役立ったと指摘しています。

この熊谷氏の著書には、日清戦争開戦直後の時点での日本の鉄道網の地図がありましたので、下に引用させていただきます。

軍拡を支えた日本政府の軍事費

議会開会後の軍拡への予算措置

さらに、軍拡について、それを実行するのに必要だった「お金」という面から、もう少し確認しておきたいと思います。

1890年に帝国議会が開かれるようになると、議会での審議の中で、軍拡に必要な予算規模も論議されていくことになりました。政府はどのように軍拡予算を設定し、議会ではどのような議論になったのでしょうか。以下は、高橋秀直 『日清戦争への道』からの要約です。

初期議会期の政府の外交方針と軍拡の必要性

陸軍の中堅層は、甲申事変以後、強硬路線。山県自身も1893年に入ると、陸軍中堅の対清武力対決路線に接近し、陸軍は対清強硬路線に一本化。しかし対清協調路線は、第二次伊藤内閣に受け継がれていく。防穀令事件、日清政府間に提携軸が成立し有効に機能。

陸軍、1883年より始まった大軍拡は、88年には師団制への移行を実現、90年にはほぼ目標を達成、新たな軍拡は当面必要のない状態。要塞には不十分。軍拡の中心課題は海軍。理由は、国際状勢への強い危機感、英清海軍を仮想敵国として軍備。英清ブロック対ロシアの対決の可能性、現在の海軍で日本が局外中立を確守ことは不可能。

議会開設後の予算問題

明治憲法は議会に予算議定権を認めており、国会開設以後、民党は財政に大きな力を行使できるようになった。そして日清戦争までの初期議会では、この問題が政府と民党の最大の政治的争点となるにいたった。

1891年度予算案、健全財政原則の範囲内での海軍軍拡の推進(実際には老朽艦の補充にとどまった)。第一議会、歳出予算案に800万円に及ぶ大削減、民党は軍拡は認めており、削減の対象は一般行政費。650万円の削減を政府がのむということで予算は成立。

1892年度予算案、健全財政原則の枠内で、民力休養と海軍軍拡。第二議会、衆院は今回も予算案を徹底的に削減、政府も対決、議会は解散、予算は不成立。民党は軍拡経費についても削減、必要性自体は認めるが、現政権のように信頼できないものには任せるわけにはいかないという論理。第三議会はまたも否決。

1892年8月、第二次伊藤内閣が成立。93年度予算案、総額1956万円におよぶ大規模な海軍軍拡計画、地租負担の軽減、増税。健全財政原則にもとづき、軍拡と民力休養を並進。第四議会でも民党は872万円を削減、政府と全面対立。政府は天皇の権威に難局の打開を求め、建艦詔勅。結局263万円を減額した8113万円で予算を承認、海軍軍拡計画も決定。

財政的余裕のもとで編成した1894年度予算案の歳出総額は前3年間より200万円ほど増加。従来と等しく健全財政原則、内容は安定。海軍軍拡はこのとき一段落の状態。第五議会は解散、原因は外交問題。翌年5月の第六議会に政府は追加予算案を提出するが、これも議会解散により成立しなかった。

民党側の軍拡への見解

民権派-民党の対アジア政策、壬午事変段階では、政府と同じく三つの路線、その中心はこれも政府と等しく、朝鮮への勢力の拡大は望むが対清対決は避けようというもの。しかし清仏戦争がはじまるようになると、民権派、とくに自由党系では清と対決してアジアへの膨張を図ろうという主張が強くなる。そして甲申事変においてはそれが開戦論となり、平和解決を望む政府主流派への大きな圧力となった。そして初期議会期では、防穀令事件のさい彼らが軍事力を行使すべしとする強硬論を唱えていた。民権派もさまざまであり、一概には言いにくいが、全体として見るならば、民権派-民党は、対アジア膨張志向の強い、少なくとも政府主流派よりも強い、政治集団であったと言えよう。

政府と民党の財政政策の実質的差異はますます小さくなった、しかしそれにもかかわらず、予算をめぐる激しい対立。財政問題自体に原因があるというよりも、とくに民党の政治的判断(予算審議を通して政府に圧力をかけ自己の政治的発言権を強化する)がより重要な要因。そして第五議会以降は自由党はしだいに政府に接近、この要因は基本的には藩閥と提携による権力への参入戦略にあった。

健全財政原則の中で達成された軍拡

議会開設時、海軍軍拡は政府にとり焦眉の課題。しかし、それは健全財政原則の範囲内でのもの。財源は海軍の求める公債ではなく剰余金、軍拡の規模も厳しい制約。量は達しなくても、質も考慮した実力では、十分に匹敵しうるものに1899年にはなるとの判断に反して、清は艦隊の補充をほとんど進めておらず、88年の段階で停滞。94年度予算には財政的余裕があるにもかかわらず、新規の海軍軍拡を盛り込まず、第四議会での甲鉄艦の建造決定で海軍軍拡は一段落。

1887年度より93年度までの歳入、毎年度、決算が予算を大幅に超過。租税収入、そして実質歳入は停滞的、にもかかわらず、多額の超過金。その理由は、第一に歳出の抑制、大蔵省がつねに低めに歳入見通しを立て、それにしたがって歳出を抑制した結果が、剰余金。第二は国会開設後の衆院の政費削減圧力。

この時期の明治政府については、大陸への侵出を外交目標に、軍拡至上主義の財政路線をとっていたとするのが通説。しかし実際は異なり、明治政府は、非大陸国家型の「小さな政府」路線により日本の近代化を進めていた。それにもかかわらず1894年、日清戦争は勃発した。

帝国議会開設後の政府と議会については、「2 戦争前の日清朝 - 2a1 日本① 内閣と議会」のページで、不況下の不幸なタイミングで議会が開始されたことが、ただでさえ未経験で未熟な議会運営での対立をあおってしまったことを確認しました。一方、「同 - 2a2 日本② 対外硬派」のページでは、民党側が、政府批判を目的として、世論の支持を得やすいタカ派的・武断的な外交の主張を続けたことも確認しました。

初期議会当時の日本政府の主流派は、外交的には協調路線をとるとともに、健全財政の維持を至上命題としており、軍拡もその許容する範囲でのみ実施されたようです。予想に反し清国側の軍拡が停滞したので、当初の計画よりはるかに早く、1894年7月までに、清国と戦って勝てる陸海軍のレベルに到達できてしまった、ということだったようです。

日清戦争時点までの日本の軍事費

これまで見てきました通り、清国と交戦して勝てる、という目標が達成できるレベルまで、現に軍備拡張が行われました。では、そのために、実際にはどの程度の予算を使ったのか、最後にこれを確認しておきたいと思います。

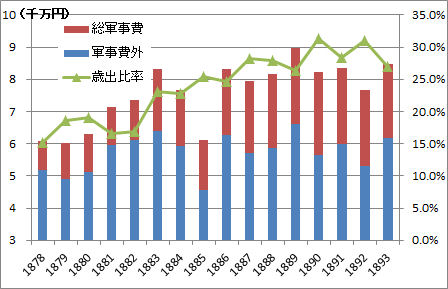

下のグラフは、前出の山田朗 『軍備拡張の近代史』 にある日本の軍事費および歳出に関する資料から作成しました。その中で、1878(明治11)年から、日清戦争の前年である1893年までの期間について、グラフ化したものです。

ここから下記が言えるように思います。

● この期間全体を通じて、軍事費以外の歳出は、毎年おおむね5~6千万円程度の範囲にあって、ほぼ一定に近い状態であった。

● 他方、軍事費は、1882年までは毎年1千万円前後であったものが、83年以降は毎年1.5~2千万円近くに跳ね上がり、86年以降は2千万円を必ず超過していた。

● 歳出に占める軍事費の割合は、82年までは15~20%レベルであったが、83年からは20%を超え、85年以降は25%を超過しさらに徐々に増加していく傾向にあった。

1882年の壬午軍乱が日本の軍備増強の転機になったことは、このグラフからも読み取れます。

この時期の、毎年の歳出総額の25~30%という軍事費(臨時軍事費=戦費を除く)の比率は、日露戦争後1890年代後半の毎年40~50%や、昭和になって満州事変後の毎年35~50%とかという数字と比べますと、まだ低い数字ではありました。

とはいえ、この当時の財政規模にとっては、とても軽いとはいえない負担であったように思います。約10年にわたりその重い負担に耐え、また軍備を計画的に充実してきた結果として、日本は清国に勝てるだけの軍事力をようやく持つようになったわけです。

日本も清国も、他の使い方はありえた

壬午軍乱後に、対清交戦できる軍にするための軍拡、という目的が設定され、実際に目標を実現する軍拡が行われた、ということを確認して来ました。しかし、そもそもこの目的の設定が妥当であったのか、という点には、十分に議論の余地があるように思います。

谷干城らの反主流派将軍たちが、そもそも清国を仮想敵国にする軍拡に反対していたことは、すでに見たとおり(「2 戦争前の日清朝 - 日本③ 谷干城の意見」)です。海外派兵して戦える軍隊を準備しようとすれば金がかかるが、防衛に徹する軍隊ならそこまで金がかからない、日本の国家の経済力に見合った軍備とすべきである、というのが彼らの主張でした。

こうした考え方がもしも政府の多数派となっていたなら、厳しい国家財政の中で、殖産興業ほか、他の分野に回せる予算も確保できる、そうすれば経済発展をより促進できる、すると発展の利益を得る層も拡大するので、政府の路線への支持も拡大でき、民党との対立もさほどには激化していなかった、それが列強からの日本の国力への評価にもつながり、日本の安全保障に役立つことになっていた、という可能性がありえたように思いますが、いかがでしょうか。

一方、清国は、もしも軍艦建造費を、西太后の自己満足程度にしか役に立たない頤和園の改修費に流用せず、軍と産業の近代化のために使っていたなら、日本の軍拡に対してもまだ軍事的な優位性を維持できていて、日本も簡単には戦争を仕掛けて来ず、清国自身の安全保障を高めていた、という可能性もあったと思います。

あくまで、もしも、の議論ですが、歴史には他の道もありえたのではないか、と考えることは、やはりカイゼンを考える一つの手法として有効であるように思います。

次は、当時の日本の政府および軍の指導者はどういうメンバーであったのかについて、確認したいと思います。