4b1 中盤戦① 戦争目的の転換

このページの内容

1894年9月15日の平壌の戦い、その2日後9月17日の黄海海戦のどちらにも勝利して、日本軍は、清国軍を朝鮮から駆逐し、また黄海の制海権を確保しました。

制海権掌握の場合、陸軍の首力を渤海湾頭に輸送し、直隷平野で大決戦を遂行する、というのが、日本軍が8月初めに立てた「作戦大方針」でしたが、いよいよその大方針に沿って清国領への侵攻に踏み切ります。ここからは、戦争のステージが中盤戦に変わります。

ただし、単に戦地が拡大した、というだけではなく、戦争の目的も変わってしまいます。この時点で、日本はすでに当初の開戦目的を達成してしまっていたためです。中盤戦の詳細に入る前に、まずはこの点を確認しておきたいと思います。

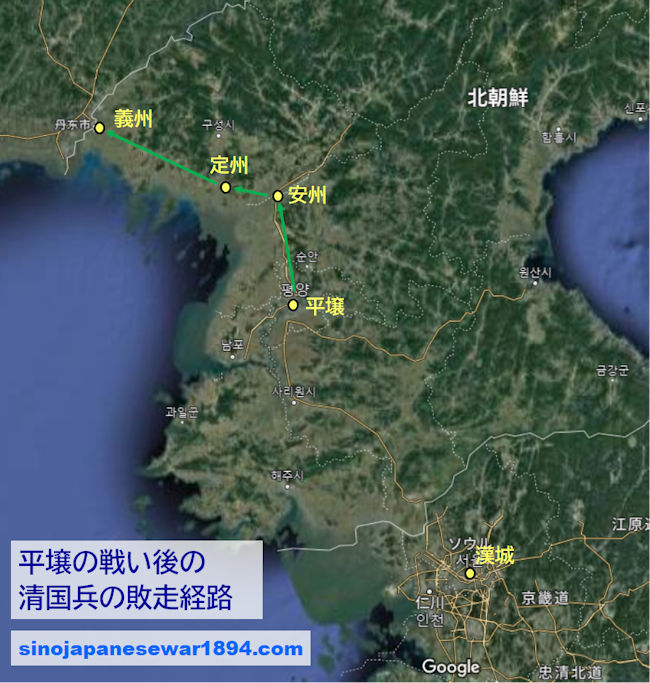

また、平壌の戦い後の清国軍の朝鮮からの撤退・日本軍の清国領を目指しての北上の状況についても、確認したいと思います。

なお、このページでの引用等で、引用元を記していない場合には、すべて「4 日清戦争の経過」のページに記した引用元から引用を行っていますこと、ご了解ください。

これ以後、戦争目的を「義」から「欲」に転換した日本

平壌の戦い・黄海海戦の勝利で、日本は戦争目的を達成

平壌の戦いと黄海海戦の勝利によって、日本は当初の戦争目的を実質的に達成してしまっていました。「4a2 序盤戦② 成歓戦と宣戦詔勅」のページで確認しました通り、日本の宣戦詔勅は、成歓の戦いが終わった3日後の8月1日に出されました。改めてその内容を確認したいと思います。

朝鮮は「独立の一国」であるのに、清国は「朝鮮を以って属邦と称し陰に陽にその内政に干渉」している、「朝鮮をして禍乱を永遠に免れ治安を将来に保たしめ、もって東洋全局の平和を維持せんと欲し」、清国に朝鮮の内政改革を協同して行うことを提案したが、清国はこれを拒んだ、「朝鮮はすでにこれを肯諾したるも」清国が妨害し、「更に大兵を韓土に派し我が艦を韓海に要撃し」たりしている、つまり「清国の計図」は、「帝国」(=日本)の「権利利益を損傷し以って東洋の平和を永く担保なからしむるに存する」ことであると疑わざるを得ない、したがって「公に戦を宣するをえざるなり」。

戦争の目的について、清国が朝鮮の内政改革を妨害しており、それでは東洋の平和を担保できないから宣戦する、としています。内心では、朝鮮への清国の影響力を排除することで、日本のみの影響力下に置く、という「欲」があったにせよ、公式には、朝鮮の内政改革によって朝鮮を安定させる、という「義」のための戦争と宣言されていました。

この宣戦詔勅どおりであれば、清国が朝鮮の内政改革を妨害できないようにすれば、すなわち、清国勢力を朝鮮から排除できれば、戦争の目的は達成されるはずです。

実際、平壌の戦いでの勝利により清国軍が朝鮮から駆逐され、黄海海戦によって北洋艦隊も黄海での制海権も失った時点で、清国は、朝鮮に介入できる軍事的な能力を完全に喪失しました。したがって、この時点で、日本は戦争の目的を実質的に達成していた、と言えるように思います。

戦争目的を達成した日本への、イギリスからの干渉

イギリスもそう認識したのでしょう。日本への干渉を開始します。以下は、藤村道生 『日清戦争』 からの要約です。

1894年10月 イギリスからの講和条件の打診

平壌と黄海における清国の敗北は列強に衝撃をあたえた。日本の勝利のつたえられた9月22日、ロンドン発行の 『エコノミスト』 は「日本が十分勝利を得るときは、中国の未来に最も恐るべき結果を生ずべし」と警告。

10月6日、イギリスは独仏伊露米5国にたいし日清戦争の講和を連合して勧告することを提議。イギリスの提示した条件は、朝鮮独立の列国による保証および、清国の日本にたいする戦費賠償の2項目。8日、駐日公使トレンチは日本政府に右の2条件による講和について意見を打診。

日本政府からの回答は、「条件発表の見合わせ」

このとき、日本政府は講和条件の準備なし。陸奥外相は、甲乙丙3案を起草して伊藤首相の意見を求めた。

(甲) 賠償のほか、旅順口・大連湾の日本への割与と日本への特恵条約締結

(乙) 各強国が共同で朝鮮の独立を担保、日本には旅順口・大連湾ではなく台湾の割与、他は甲案と同じ

(丙) 日本の回答の前に清国政府の意向の提示の要求。

陸奥外相は、「外国の干渉余り面倒ならざる以前に」どの地方でもよいからできるだけ広範囲を占領しておくことが必要になったと指摘して、甲案を講和条件とするためには第二期作戦を速やかに実行することが絶対的必要条件と力説。伊藤首相はイギリスへの回答は旅順、大連の攻略後までにひきのばすべきだと考えた。最終的に、「戦争を終結する条件如何に関し、その意思を発表することを見合わす」との回答を23日にイギリス公使に伝達。これによって全世界は日本の戦争目的が、たんに朝鮮の領土保全と戦費の賠償にとどまるものでないことを知った。

イギリスの調停失敗

イギリスの調停が、このとき失敗に終わった理由は、イギリスの世論が清国から日本に移りつつあったこと、また列強がイギリスの連合干渉提議に応じなかったから。

他の列強がイギリスの連合干渉提議に応じなかったのは、後述します清国側への嫌悪という背景があったのかもしれません。

宣戦の詔勅に照らせば、ここで止めるべきであった戦争

日本は本来、黄海海戦に勝利した時点で、戦争を自発的に止めることを考えるべきであったと思います。そうしていれば、まずは日本政府に対する国際的な信用力が非常に高まったように思います。また結果として東アジア情勢を激変させることはなく、三国干渉も起らず、日本の朝鮮への強い影響力が簡単に失われることはなかったでしょう。しかし、日本の国内でも清国でも、停戦論が生じることなく、戦争が続行されてしまいました。

情勢を外側から見ているイギリスの判断の方は、客観的だったと思います。自発的に停戦しないとしても、イギリスが調停に乗り出してきた時点で、それに乗っていれば、国際的には何ら問題のない対応であったろうと思われます。

イギリスが提案してきた条件は、「朝鮮独立の列国による保証および、清国の日本にたいする戦費賠償の2項目」ということでしたから、詳細内容はともかくも、開戦詔勅に記した戦争目的に照らせば、項目としては妥当なものであったように思われます。東アジア情勢を激変させず、日本の朝鮮への影響力を確立できる、という効果があったように思います。

これ以後日本は、戦争目的が領土取りに転換

ところが、陸奥外相の講和条件案には、清国領の割譲要求が含まれていました。これが国際的に見て妥当であったかといえば、全く妥当ではありませんでした。

思い出してください。「1 帝国主義の時代 - 1b アヘン戦争とアロー戦争」のページで確認しました通り、イギリスは清国とアヘン戦争・アロー戦争の2つの戦争を戦って、清国の沿海部各所を占領しましたが、領土割譲を要求したのは、そのうちで香港と九竜半島だけでした。

フランスも、「同 - 1c 仏のベトナム植民地化」で確認しました通り、ベトナムに対しては領土獲得を目的とした戦争を行っていますが、清国に対しては異なっていました。清仏戦争で清国沿海部や台湾への攻撃を行いましたが、清国のベトナムに対する宗主権を放棄させただけで、清国領の割譲は求めませんでした。つまり、英仏両国とも、清国に対しては、交戦して占領した地域のうちごく一部の割譲を求めただけであったか、他の要求を優先させて清国領割譲は要求しなかった、という実績になっていました。

平壌の戦いと黄海海戦を終えた段階では、日本は清国領内への攻撃は行っておらず占領地域はなかったのにも関わらず、清国領の割譲を要求しようする、国際的に見て明らかに非常識な和平条件案だったので、伊藤首相は回答を引き延ばしたものと思われます。

領土拡張のための戦争は日本の戦国時代の感覚であって、経済要求を通すための手段としての戦争という近代列国の感覚とは大違いであることは、伊藤首相ならよく分かっていたでしょう。本来、伊藤首相は、日本に対する列国からの評価を更に高めるためには、領土拡張を目的とした戦争は行ってはならないと、軍と国民に説くのが適切であったように思います。

しかし、伊藤首相すら、ここで停戦とせず、占領地を得てから和平交渉、という方針にしたのは、開戦以後の連戦連勝で沸き立つ国内世論をますます無視できなくなった、という事情があったのかもしれません。当時の国民の中には、いまだ戦国時代的感覚を持っていた人が少なからずいたとしても、不思議ではないと思われます。

伊藤首相は、少なくとも軍との間では、領土要求はどの範囲までとするか、それを達成するために戦線の拡大はどこまでとするか、戦争目的の転換に関する方針の議論をして合意を形成しておくのが適切であったと思われます。そうした議論を行うことなく済ませてしまったことが、三国干渉を受けるという最終的な失敗につながったように思いますが、いかがでしょうか。

日本がイギリスの調停を断ったことは、日本の戦争の遂行の目的が、宣戦の詔勅での宣言から外れ、これ以後の日本の戦争目的は、清国から割譲させる領土を拡げることに転換されたことを列国に明らかにした、とも言えるかもしれません。開戦詔勅に示された「義」の戦争は、これ以後、清国領の割譲を得るための「欲」の戦争に変わってしまった、と言えそうです。

なお、このウェブサイトで、黄海海戦までを「序盤戦」、以後を「中盤戦」「終盤戦」として区別しているのは、序盤戦と中盤戦以降の間で、戦争目的の転換がなされてしまったから、というのが理由です。この戦争目的の転換の結果として、戦地も、朝鮮国内とその周辺海域から、清国領内に移りました。

状況把握が全くできていなかった清国

敗北情報が上がらず、勝っていると思っていた清国

本来であれば、平壌の戦いと黄海海戦での2つの敗戦の時点で、清国側から何か手を打てていた可能性もありました。序盤戦は、作戦ミスもあり、また不適切な指揮官という重大問題もあり、本来なら勝てていた戦闘ですら敗れてしまう完敗ぶりでした。しかも日本側がさらに清国領内に進攻してくる可能性を考えざるを得ない情勢でもありました。

であれば、ここで敗戦を認め、清国は今後朝鮮の独立を尊重し一切干渉しない、と宣言してしまう手もあったのではないか、そうしていれば、日本が戦争を継続する正当性は失われ、列強もより強力な調停が出来ていたのではないか、と思われますが、清国はそうはしませんでした。

実は、清国側には、とんでもない実情があり、清国側が勝っていて、負けているとは全く思っていなかったったようなのです。S. C. M. Paine, "The Sino-Japanese War of 1894-1895" (サラー・ペイン 『日清戦争』)は、「北京の中国高官も戦地の司令官も、隠せるはずのない情報に関してウソをつこうとした。戦争中、中国政府は、どの戦いも中国側の勝利だと報じた」と指摘しています。

清国側では、そもそも戦地の指揮官は死刑を恐れて敗北情報は上げず、勝利の虚偽報告さえまかり通っており、また清朝は満州族による少数支配であったため、清国軍敗北の情報を公表することは清朝支配の維持を危うくする恐れがあったようです。以下は、本書からの要約です(筆者訳)。

清国軍の戦場からの虚偽報告は常態

前線からの虚報には理由があった。清国ではしばしば、戦闘での敗北は、その責任のある司令官の斬首刑を意味したから。このことが、現実の軍事的状況を宮廷に隠す強力な誘因となり、その結果、宮廷は、前線で何が起こっているのか一切判らず。

平壌の戦いでは、左宝貴将軍の名前で、日本軍の攻撃を押し返したとの戦闘報告が出ているが、内容が虚偽であっただけではない。左宝貴将軍は戦死していて、報告を出すことができなかったことは、数週間後にはじめてわかった。

黄海海戦では、戦場から受け取った説明の正確さについて、北京では、深刻な疑惑。10月の末、光緒帝は、北洋艦隊の外国軍事顧問長の、ハイネッケン最高監察官を謁見に召還するという、前例のないことを行った。光緒帝は実際に何が起こったか彼から直接知りたかった。皇帝がその部下を信頼できず、事実を知るために外国人を呼び入れなければならないのは、悲劇的なこと。

清朝維持のための虚偽宣伝

中国宮廷は戦勝報告が虚偽だと分かってからも、不正確な報告を出し続けた。嘘をつく政策は、国内の王朝維持の目的。漢族の知識階級の大部分は、中国の敗戦の程度を全く理解できなかったから、戦争の最末期にすら滑稽な政策提言が皇帝への建白書に見られた。満州王朝は、漢族に転覆される危険が迫っていた。権力の座に居続けるために、満州王朝は、国内の感情を操作しなければならなかった。

あまりに明白な虚偽宣伝で、清朝は国際的に信用を喪失

国際的には、情報歪曲はあまりに明白で、中国政府の信用力の痕跡すら破壊。中国の敗北が時間の問題だと思われるようになった1894年12月でも、中国の司令官たちは、依然、宮廷に神秘の勝利の報告。外国社会からは中国は頭が異常だと思われた。外国からの嫌悪と、中国の軍事的敗退とが合わさって、外国からの帝国主義の歯止めを解いた。

戦争が続くにつれ、より多くの新聞が中国の情報源を捨て、日本の公式戦争報告に頼るようになった。この過程で、日本は正確さと効率の良さで評価を獲得、他方西洋の見方からすれば、中国は彼等自身の騙しのぬかるみにさらに沈み込んだだけ。

ただし、日本の報告の信用性も疑われた。その一つの理由は、日本の検閲政策にあった。検閲を意図的に使おうとしていないなら、なぜ検閲政策を行っているのか?平壌と黄海での二つの大勝利の後、日本政府は、外国特派員が日本軍に従軍することを許可、軍部は外国の公使館付き武官にも従軍させることを決定。当時の西洋流の観点からすれば、これで現場に白人がいることになり、その観察は西洋の報道機関が信用できる。

中国軍には外国人は絶対に従軍できなかった。The Peking and Tientsin Timesの記者が指摘しているように、「誰も中国部隊に従軍する外国人の安全を保証できなかった」。

清朝政府自身が、どこまでひどく負けているのかつかめていない状態では、確かに、負けを宣言するようなことはできなかったでしょう。さらに相手が、華夷秩序からすれば東夷の一国に過ぎない倭人の日本であれば、メンツとして負けを認めることもできなかったかも知れません。とすると、清国には、戦争を続けて更にひどく敗北させられるという選択肢しかなかった、と言えるのかもしれません。

やはり、事実を正しく知ることが健全な判断の基盤であり、まずは事実がわからないと、あるいは事実が分かっていてもメンツ等によって判断に歪みが生じると、適切な解決策を取れなくなってしまう、という不幸な実例であった、と言えるように思います。

なお、中国の政府は、現代に至っても、虚偽報告と強いメンツ意識から抜け出しきれていないところがある、と言えるように思います。日清戦争の教訓を学び直す必要があるのは、日本だけではないかもしれません。

平壌の戦い後、清国軍の朝鮮撤退・日本軍の北上

平壌の戦い後、日本軍の北上は遅延

平壌の戦いで敗れた清国軍は、朝鮮から撤退していきます。一方、戦いに勝った日本軍は、戦争の目的転換はさて置き、当初の「作戦大方針」に従って、清国軍との清国領内での大決戦を目指して、朝鮮半島を北上していきます。清国領内での戦闘の詳細に入る前に、平壌の戦いの後の両軍の動きを確認したいと思います。

平壌の戦いの後の清国軍

平壌の北の定州にいた清国盛字軍、9月17日に平壌の敗報を聞き、つづいて敗兵が続々と逃げてくるのに出会う。葉志超が敗兵を放置した結果で、そのため17日から20日にわたる間、安州から義州までの道路は、ひっきりなしに敗兵が通り、沿道の民家に入り込んで、掠奪・放火・暴行と悪事の限りを尽くす、朝鮮人はこのありさまを見て清国に対する依頼心を一掃したという。

平壌の戦い後の日本軍

第一軍司令官大将山県有朋は、平壌の戦いに先立つ9月12日に仁川へ上陸していたが、平壌の攻撃は第五師団長に任せ、25日戦闘後の平壌に到着。第五師団、退却する清軍を追って23・24日に平壌を出発したものの、清国軍の退却にあたって散々に掠奪を受けた沿道の地方は、至るところが荒れ果て糧食を得られず、その後当分の間、安州および平壌にとどまるほかなくなる。海上輸送は仁川・大同江間は可能となっていたが、大同江以北は情勢が明らかでないため海上輸送ができず。

山県司令官には、清国軍の鴨緑江集結の情報。事態は切迫、給養上の配慮から第三師団の半分を黄州付近に残し、他は10月3日から順次前進開始を決定。

清国軍の平壌からの敗走の結果は、掠奪による地域の荒廃を生じ、日本軍の北進の日程にも影響を与えたようです。

清国軍の問題点の一つは兵站の欠如

日本軍の北進にも影響を与えた清国兵による略奪は、清国軍の問題点のひとつであったようです。再び、S. C. M. Paine "The Sino-Japanese War of 1894-1895" (サラー・ペイン 『日清戦争』)からの要約です。

清国軍は兵站なく、現地掠奪主義

清国陸軍は、組織上で、工兵隊・兵站部・輸送サービス・医務部を欠いていた。兵站部が無いことは、戦場に派遣された部隊は自分たちの糧食を発見しなければならないことを意味する。住民は、清国軍を支持するどころか、軍の到着を恐れている、軍が銃で脅して一般民から糧食を獲得するから。

The New York Timesの記事、「逃亡兵は山賊の役を演じた。村人は掠奪されそのあと放火された。…強盗に抵抗した朝鮮人は容赦なく殺された」(1894年10月3日付)。「清国の部隊は、すでに朝鮮に大きな重荷になっている。強奪と暴力が彼らの進路を跡付けている。良い清国人は誰も軍隊に入らない、そして外国人から訓練を受けた数千人の部隊を除いては、大多数の勇軍兵は掠奪者の群れである、という悪評が轟いている」(10月27日付)。

清国兵は、掠奪するか、飢え死にするしかなかった。彼らには兵站がなく、給料はものすごく少なかったから。清国は、傭兵によって戦われる戦利品を求める戦争という、伝統的な様態にとどまった。

対照的に、感心された日本軍

日本が最初に部隊を動員したとき、上海発行のThe North-China Heraldの編集者たちすらが感心した。「日本人がその動員を実施した能力と完璧さ、準備の完璧さは誰もが称賛せざるをえない、清国のそれとは全く対照的である」(7月20日付)。

日本軍はその必需品を携えてきた。それが不足していれば、その時の物価で現地購入したとの評判だった。西洋の観察者たちは、大変な相違に驚いた。

日清戦争における清国軍対日本軍の戦いは、前近代軍対近代軍の戦い、と言える側面があったようです。ただ、日清戦争後約40年、昭和前期の日本軍は、必需品を携えずに行軍することが多くなります。劣化した、と言わざを得ないかもしれません。

日清戦争時の日本軍の兵站は、同時代のヨーロッパ基準に到達していた

マーチン・ファン・クレフェルトの 『補給戦』 は、軍の補給組織の発展の歴史を記述した著作です。以下は、16世紀から19世紀にかけての兵站の発展の歴史に関する同書からの要約です。

● ヨーロッパでも、軍隊は、16世紀後半までは「武装したならずものの掠奪集団」であり、駐屯地を離れて前線に出れば、現地での略奪が当たり前であった

● 17世紀中葉のフランス軍は、軍需品倉庫制度を確立、兵士への食糧供給を開始したが、前線では略奪していた

● 19世紀に入ってナポレオンは、前線支配地域での徴発と、後方からの補給部隊の組み合わせ。特にロシア進攻時には、食糧生産の乏しい地域を行軍することになったため、大規模な輸送隊が後方から補給。現地徴発では専門の常設機関も設置

● 19世紀後半の普墺戦争や普仏戦争でのドイツ軍では、輸送部隊が食糧・軍需品を供給する役割が振られていたが、進軍のスピードに補給部隊が追い付けず、結局現地徴発に頼った。20世紀に入って第一次世界大戦初期の電撃戦でも、同様の結果となった

すなわち補給について、ヨーロッパの基準と比べてみれば、日清戦争時の清国軍は、現地掠奪に頼った16世紀の軍隊のレベルでしたが、日本軍は補給部隊と現地での有償徴発を組み合わせており、同時代(19世紀後半)のヨーロッパ基準に到達していた、といえるようです。

反日感情緩和の機会を逸した日本軍

日本軍は、10月に入ってから、清国軍敗残兵に荒らされた義州街道沿いの地域を見ながら北上していきました。もしもそのさい、清国兵に荒らされたこの地域への支援策を日本軍が提案し、その結果として何らかの支援が実行できていたなら、朝鮮の反日感情を大きく和らげて、当時の日本の対朝鮮政策に相当の貢献が出来たようにも思います。

この時の日本軍は清国軍と戦うのが役割だったとは言え、自分たちの軍事行動を行うことだけに集中してしまっていたのは残念なことです。

次は、中盤戦の皮切り、九連城の戦いによって開始された清国領内での戦闘についてです。