2c2 朝鮮② 開国~甲申事変

このページの内容

日清戦争は、日本と清国との間の戦争ですが、開戦の理由は両国と朝鮮との関係にあり、開戦時の戦場も朝鮮国内でした。朝鮮は日清両国の間に位置しているという、地政学的な要因があったことは間違いありません。しかし、1894年というタイミングで日清戦争が勃発した原因を理解するためには、当時の朝鮮をめぐる状況そのものを再確認しておく必要があります。

以下では、朝鮮の状況について、まずは、1875年の開国から、日清間の対立が明確となった1884年の甲申事変までの、約10年間について、見ていきたいと思います。

1875年 江華島事件 ー 朝鮮の開国を迫った日本の軍事圧力

日本の明治維新後も、朝鮮は鎖国を継続

まずは、日本が引き起こした江華島事件と、その結果である朝鮮の開国についてです。ここからの記述は、山辺健太郎 『日韓併合小史』、および藤村道生 『日清戦争』 からの要約です。地図は筆者が作成したものです。

李朝末期の朝鮮 - 伝統的な政治・経済体制で鎖国を継続

当時の朝鮮は李朝。1864年、26代朝鮮王の李熙が12歳で国王(高宗)になると、王の生父で保守頑固派の大院君が執政に就任。李朝の政治機構は高麗朝以来の体制、領議政1人・左右議政各1人の3人が国家の首班で、いわば首相と副首相。しかし実際は大院君の独裁だった。両班・中人・常民・賤民の身分制度。国家財政の基本は地税だが、課税逃れが増え李朝末期は財政難だった。

農業の生産力は非常に低く、1905年の日本の農商務省技師の調査によれば、南朝鮮でさえ反当収量はそのころの日本の約半分。日常生活の必需品の大部分は自家生産や家内副業、商品生産はあまり広く行われておらず、商業も店舗を構えているのはソウルにあった特権商人ぐらいで、その他は行商人。

19世紀後半、李朝末期の朝鮮は財政難であったこと、また、農業生産力をはじめ経済発展度が低かったことが分かります。とりわけ、李朝が財政難であったことが、その後の朝鮮国内の不安定につながり、日清戦争の直接の引き金となった東学乱を招いた原因にもなってしまいました。

朝鮮に対する欧米からの開国圧力

朝鮮は日本の開国後22年間も鎖国を継続。1866年フランスの江華島攻撃(丙寅洋擾)が列強による最初の武力侵入、大院君の行った天主教徒迫害でフランス人宣教師が殺されたことを口実にしたフランスの報復行為。1871年には開国を求めるアメリカによる江華島攻撃(辛未洋擾)。すべて侵入者側が準備不十分だったため撃退できたが、大院君はこれを彼の排外政策の勝利だと誤信して、その排外政策を強化した。

清国は、アヘン戦争での敗戦により1842年の南京条約で、外国貿易公許を認めさせられました。日本は、1853年のペリー来航から5年、1858年の日米通商修好条約調印により、開国しました。しかし、朝鮮は、1870年代に入っても、まだ開国していなかったわけです。

1875年 江華島事件

朝鮮の開国 - 1875年 江華島事件

日本は1868(明治元)年、新政府の成立を告げる朝鮮への国書、その中に「皇」と「勅」の文字あり、朝鮮は、清国以外の国がこれらの文字を使うことをとがめ、受け付けず。保守頑固の朝鮮からすれば、日本の国書は華夷秩序の基本常識に反していたのみならず、日本の開国は欧米諸国への屈服であり、朝鮮開国要求をする日本は欧米諸国の手先、と受け取られていた。

日本では1873(明治6)年に征韓論政変も起こったが、日朝関係は何も進展なし。1875(明治8)年、日本は軍艦3艦を釜山に送り示威運動、さらに雲掲艦がソウルに近い江華島に行き、艦から下したボートで江華湾に入る、江華島の砲台からの砲撃に雲掲から応戦して、江華島の砲台を破壊し、永宗島を占領して民家を焼き払い、戦利品として砲38門を取って長崎に帰る、という江華島事件。やられたのは朝鮮側、日本側はほとんど損害を受けていないので本当はおかしいのだが、翌1876年艦隊を朝鮮に派遣して、賠償と修好条約締結を要求。

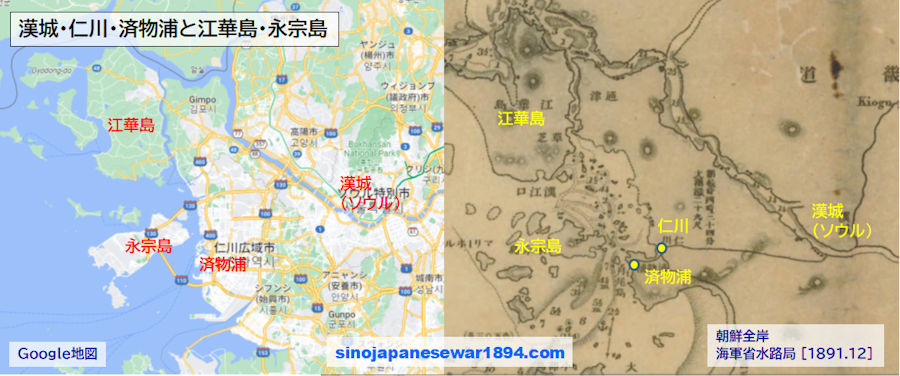

江華島は、ソウルの北西40キロほどの位置にある島です。このとき日本側が占領した永宗島は、江華島の南・仁川の西です。永宗島は、現在は左のGoogle地図が示しているように、西側の隣島とつなげた埋立により大拡張されて仁川国際空港ができています。

右側の地図は、日本の海軍省水路局が日清戦争の3年前・1891年に作成した「朝鮮全岸」から、その一部を引用しています。仁川の本土側でもかなり埋立が行われてきたことが分かります。「朝鮮全岸」は、国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開されています。

結着 - 1876年 日朝修好条規

ちょうどこのころ李熙が成人に達し大院君は引退、代わって閔妃が権勢を誇り出す。閔妃は世子問題で、宗主国である清国への口添えを頼むために日本に接近、清国の北洋大臣李鴻章も日本との修好を勧告していたため、1876(明治9)年日朝修好条規(=江華島条約)が成立して朝鮮は開国する。

日朝修好条約は、日英間の修好通商条約という不平等条約にそっくり、朝鮮側の外交の無知と日本の武力に屈したために成立。国際的にみると、この条約は日本が欧米諸国の朝鮮開国要求に先導者として道をつけてやったもの。

日本は江華島事件という軍事行動によって、朝鮮との日朝修好条規を得た、ということになりました。

江華島事件の前、大院君の改革を元に戻した高宗

朝鮮では、1875年9月の江華島事件に先立って、1873年末に大院君執政時代が終わり、高宗親政になりました。大院君は、内政では朝鮮王朝の復古的中央集権化・基盤の安定化、対外政策では攘夷の強硬策で一貫していましたが、その過程で行った増税や両班層既得権の一部否定が反大院君派を生み出しました。高宗親政になって「以後、あたかも大院君による執政の成果を一つひとつ否定していくかのように改革を推し進め」た、と評されています。

高宗の具体的な政策の中で、軍事面では近衛部隊を重視、江華島の防御は削減されました。また大院君と異なり財政への配慮が存在せず、清銭の流通禁止によって、経済を大混乱させ、王朝の財政的備蓄も無価値にしてしまうという大失政がありました。高宗による大院君政策の全否定が、結局は王朝を一層の危機に向かわせました。

そういう状況のなかで、日本軍による江華島事件が起こったわけです。財政的破綻状態にあったため、事件後の日本との交渉においても、外交的選択肢が著しく狭められていました。(以上は木村幹 『高宗・閔妃』 による)

高宗は、受けてきた儒教教育では優等生であったかも知れませんが、もともと儒教には19世紀に通用するような経済・財政論が欠けており、儒教の古代的理想像を現実の社会でそのまま実践しようとすること自体に無理があることを、高宗自身と取り巻きの儒者たちは全く理解していなかった、と言って良いように思われます。

江華島事件 - 欧米の先例から学習しており、目的も達成

日本側について言えば、江華島事件は明白に軍事的な行動であり、開国を高圧的行動に要求したものでした。フランスもアメリカも、江華島で軍事行動を行いましたが、朝鮮の軍事力を侮りすぎ、結局、開国させられずに撤退したという前例がありました。日本は仏・米の前例から学んでカイゼンを行ったと言えるようです。

日本はまず、朝鮮国内の大院君から高宗への転換後、という時期を活用しました。また占領地に居座って反撃を招く事態を防止しました。言い換えれば、状況が良い時を選び、攻撃が終われば即撤退という効率の良い軍事行動を行った、その結果開国させるという目的を達成した、だから欧米列強からも評価を得た、ということだったと思います。

江華島事件で、日本は万国公法論に基づく対朝外交に転換

一方、日本側も、この江華島事件で、対朝鮮外交方針が大きく転換されたと言えるようです。吉野誠 『明治維新と征韓論』 の指摘を要約しますと、以下のようになるかと思います。

維新政府には、吉田松陰の唱えた「国体論によって理念化された朝鮮侵略論」が大きな影響を与えており、朝鮮は古時のように天皇へ服属し朝貢すべきだという「名分条理」論に基づいた対朝鮮外交方針が採られて、いわゆる書契問題が生じた。「政府対等」論に基づいた交渉を行ったこともあったが、臨時的な措置だった。

西郷を皇使として朝鮮に派遣しようという提案をめぐって起きた明治6年の征韓論争も、西郷の真意が平和遣使にあったのか、武力征韓にあったかが問題になっているが、西郷の主張の核心は「名分条理」を正し、朝鮮の「不遜」を改めさせるということにあった。

明治6年の政変で征韓派が敗北し、内治派政府により朝鮮との交渉が再開されたものの、釜山の倭館での交渉は、これまでと同様に「皇」「勅」の文字などをめぐる議論の枠組みをこえられなかった。そうしたなかで江華島事件がひきおこされる。これをきっかけに、日本は倭館での交渉を打ち切って舞台を江華島に移し、黒田清隆を全権とする武装した使節を派遣して、万国公法にもとづく日朝修好条規を締結した。

内治派政府の方針は、一貫して、国内の不平士族や軍隊内部での征韓論の昂揚を回避しながら、朝鮮に対して軍事圧力を加え、万国公法にもとづく条約をおしつけようとするものであった。

万国公法論に切り替えて交渉したために、武力による威嚇の背景が明らかでも、欧米列強から批判を受けなかった、ということであったと思われます。名分条理論を続けていたなら、欧米列強からの支持は得られていなかったでしょう。

強行姿勢が妥当かは別の議論、中長期的にマイナス影響

角田房子 『閔妃暗殺』によれば、西郷隆盛は、本事件について、「我が国のとった態度は、ただ先方を軽蔑しているにすぎない、これまでの交際からして、天理において恥ずべき行為」として非難していたとのことです。

西郷の主張の核心は、やはり「名分条理」を正し、朝鮮を天皇に服属させるという、日本国内でしか通用しない理念に基づいていたわけですから、客観的にいえば、そもそもの議論において、「万国公法論」と比べ、朝鮮側への説得力が欠如しています。

ただし西郷は、まずは平和的に説得する努力を行うことにこだわったようです。確かに、高圧策は相手からの反発を招くリスクが高いといわざるを得ません。その点で、江華島事件は、万国公法論という国際的に通用する議論に転換してその目的は達成したものの、そこに至る手法が強引であり、これが最善のやり方であったか否かについては、反省の余地が十分にあろうと思います。

実際に江華島事件後、朝鮮国内の攘夷派(衛正斥邪派)に、日本は「その名が倭人であっても、その実は洋賊なり」として修好反対の上疏を行った学者があった(姜在彦 『朝鮮近代史』)ようです。江華島事件とその後の開港交渉は、朝鮮側に、日本は欧米列強の手先である、という印象を残したという点で、短期的な目的は達成していても、強い反日意識を持たれるという、少なからぬ中長期的なマイナス効果が生じさせた行動であったことも、間違いないように思われます。

1882年 壬午軍乱、その結果は清国による朝鮮の実質属国化

開国後の反日暴動 -1882年 壬午軍乱

次は壬午軍乱についてです。また山辺健太郎『日韓併合小史』、および藤村道生 『日清戦争』に戻ります。

壬午軍乱の勃発

1876(明治9)年と80(明治13)年、朝鮮使節の日本視察、朝鮮宮廷は開国の機運、国王と閔妃一族は開国政策をとり国内改革を開始。

1881(明治14)年には日本から軍事顧問を招き別技軍という日本式の軍隊を組織し訓練、服装も給料も良い。これに対し旧軍隊は給料よくなく、給料である現物供与の米は、腐敗官僚による横流しもあり、遅配、量目も不足。1882年7月23日、不満が爆発して起こった軍人の暴動が壬午軍乱。背景には開国による影響、そのころ朝鮮から日本への輸出は8割が米。米価麦価が2倍から3倍になり、朝鮮経済に破壊的な影響。

壬午軍乱は大院君と結び、閔妃一族の打倒と排日の武力闘争へと性格を変える。日本公使館が襲われ、花房公使の一行は仁川に逃げる、仁川でも襲われイギリスの測量船に助けられて日本に逃れる。閔妃も一時は宮廷から逃れ隠棲する。

結着 - 済物浦条約と朝鮮の清国属国化

清国軍の果断な処置によって大院君を逮捕し反乱を鎮圧、清国が大軍を派遣して日本を牽制。日本は、清国の仲介を入れて、朝鮮との間に済物浦条約と修好条規続約を締結、朝鮮は日本に謝罪し50万円の賠償、日本は朝鮮に軍隊駐留権を獲得。

朝鮮政府は壬午軍乱の後始末として、清国およびドイツ人の顧問も入れて旧制を改革。軍政も清国にならう。清国は、中朝商民水陸通商章程を結び朝鮮が属国であることを明記、従来の名目に近かった宗属関係を質的に変化させ、清国の権威は内政を含む朝鮮の全般に浸透。また、壬午軍乱の結果、日本側は対清戦争を想定した陸海の軍備に進んだが、以降は軍備の完成まで、対清強硬策は避けた。

開国後の経済影響は、排日闘争を引き起こしてしまった、そこに清国が介入して暴動を鎮圧、朝鮮の属国化を進めた、ということになりました。

壬午軍乱の背景の一つ - 米の輸出問題の実情

壬午軍乱は、なぜ起こったのでしょうか。反省とカイゼン策は何かあったでしょうか。まずは、背景の一つであった米価高騰の事情について、確認したいと思います。

当時の日本商人による買入の絶対量はさほど大きかったわけではなく、李憲昶 『韓国経済通史』 によれば、日露戦争以前の朝鮮からの米穀輸出量は、朝鮮の生産量の4%未満だったとのことです。

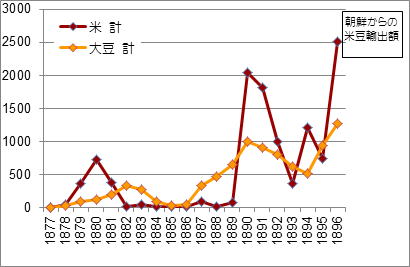

実際、壬午軍乱のあった1882年当時の米の輸出額は、1890年以降の輸出額と比べ、まだ非常に小さいレベルにありました。下のグラフをご参照ください。(吉野誠 「開港期の穀物貿易と防穀令」― 武田幸男編 『朝鮮社会の史的展開と東アジア』 所収―に記載の数字を、筆者がグラフ化したものです)。

すなわち、朝鮮の稲作は、もともと生産力が低く剰余も小さい状況にあり、米穀市場の規模も小さかったので、米価は需要変動の影響を受けやすかった、そこに日本商人の買入れが加わった、日本商人の買入れ量は少量であったけれども、その分の生産増加の対策はなされていなかったため、米価が高騰してしまった、という状況であったようです。

朝鮮の経済状況については、別途詳細に再確認し、米穀問題にも改めて触れますが、壬午軍乱の1882年当時は、1890年以後の輸出高進時期と異なり、価格上昇は始まっていても、生産拡大には至っていなかったようです。開国で米の需要が増加したなら、米を増産していれば良かったのですが、そういう手は打たれていませんでした。

軍乱の根本原因は、朝鮮政府の財政危機と、行政管理システムの綻び

軍隊反乱の直接の原因は、そもそも軍隊で米の遅配・量目不足が発生したことにありました。「腐敗官僚による横流し」とは、米価高騰の状況を私的ビジネスの好機と考え、官吏の義務より私的ビジネスを優先した者が少なからず居た、ということでしょう。当時の朝鮮政府が財政危機にあっただけでなく、行政管理システムまで相当綻びていた、そこに反乱の根本原因があった、ということを意味していると思います。

当時政権を握っていた閔氏一族自身に、横流しに関与していた部分があり、問題を放置していたので、軍乱は反閔・反日で一気に拡大しました。反日は逆恨み的なところがありますが、反閔は反乱者側からの正当な批判であり、閔妃と閔氏一族にとっては自業自得といえるように思われます。

清国が行った軍乱の解決策は、妥当なカイゼン策とは正反対

財政危機や開国後の経済課題に適切な手を打とうとせず、私利を優先して行政管理システムは綻びるに任せていた閔妃一族の勢道政治に、軍乱の原因があったわけですから、カイゼン策としては、原因をなした閔氏一族を政権から放逐する、その権力の根拠であった閔妃もはずす、後は、実績のある政治家であった大院君に任せる、というやり方が妥当であったはずでした。ところが、軍乱に介入した清朝は、妥当なカイゼン策とは正反対に、大院君は逮捕して国外に監禁し、閔妃は復活させました。

清国が、介入によって、妥当なカイゼン策とは正反対の解決策をとったことは、その目的が朝鮮の内政問題の解決自体にはなかったためのようです。朝鮮が朝貢国であり、清国が宗主国であるという、国際法では理解されにくい宗属関係、「属国自主」の関係を維持するため、清国は「属国」の実体化と「自主」の名目化を図る方向に転換しようとしており、その矢先に軍乱が発生したので、積極介入を行ったという状況であったようです(岡本隆司 『世界のなかの日清韓関係史』)

清国が、軍乱の真の原因の是正に向けたカイゼン策を取らず、問題を放置したことが、2年後に甲申事変が発生する原因となり、その後さらに朝鮮政府の財政危機が深刻化して、日・露が朝鮮に介入する原因を残すことになったといえるように思います。短期的には目的を果たしても、中長期的には清国自身の国益を阻害したケース、と言えるように思います。

壬午軍乱に対する日本側の対応

壬午軍乱の発生に対し、日本政府側はどのように対応したのでしょうか。高橋秀直 『日清戦争への道』 は、政府内に穏健論と強硬論との対立があり、当時は穏健論が政府を主導したことを述べています。以下は同書からの要約です。

事変直後の解決には、井上外務卿の穏健論が政府を主導

事件発生後、政府内では強硬論と穏健論が対立。強硬論の中心は薩派の黒田清隆で、穏健論の中心は井上馨外務卿。強硬論では交渉の決裂が直ちに開戦につながる恐れ。閣議で勝ったのは井上。閔氏政権がなお存在し、それが事件に無関係であると判断した以上、1882年以降の日本政府の融和的親日化政策の立場よりすれば、事件は穏便に平和的に解決すべきもの。

依然として閔氏を利用しうる勢力と見ており、親日化政策の対象を再び閔氏-開化派とした。井上の見通しは、事変処理への清の介入に対する彼の好意的評価より見て、清は朝鮮の実質的支配を狙っているのではないというもの、これを厳しく決定的な対立であるとは見ていなかった。

朝鮮の急進開化派からの援助要請にどう対応するかで、日本政府内に論議

金玉均らの援助要請。金ら急進開化派が清勢力の排除をめざしている以上、彼らを援助することは、清との対決につながる可能性がきわめて高い。しかし、援助要請を拒めば、金らの日本への失望をまねき、従来より進めていた親日化政策はその中心対象を失い、朝鮮への勢力拡大の展望を日本は見失うことになる。

この問題について、日本政府内では三つの見解が対立。

一つは、対清協調を優先し援助要請を拒否すべきという井上の<不干渉>論、

また一つは、清との対決を覚悟して援助を行うべきという山県の<積極的干渉>論、

もう一つは、援助は与えるが、清を刺激しないように、それを限定的なものにとどめるべきという岩倉の<消極的干渉>論。

閣議決定。朝鮮よりの賠償金の一部の20万円を上限とする援助を行うが、その実施の具体的方法については井上が全権を握る。「独立」方針の実質的修正という井上の意図は実現していないが、援助の内容はかなりきびしく限定。「独立」論を重視する山県や軍の側は抑えこまれた。しかし「独立」方針を維持する以上、清との基本的対立点は残る。そしてそれによる「不慮の変」に備えるために対清軍拡が行われることになった。

壬午軍乱後の日本の軍備拡張

壬午事変前。〔日本〕陸軍、下士官以下をふくめ3万7820人で、定数に達しなかった。海軍、費用のかかる新艦着工は少数で、艦隊老朽化。他方、明治14年政変(1881年)以降、紙幣整理を第一義とする徹底した緊縮路線が確立。中心的推進者は松方と井上。1882年度の予算額は81年度の6857万円を下回り6681万円、陸海軍の軍拡要求も当然認められず。

1882年度予算が公布された直後に、壬午事変の勃発という予想外の事態。8月15日の山県の海軍軍拡上申に松方も同意、清を仮想敵国とする大軍拡方針が政府内で決定された。西南戦争後、一貫して続いていた軍拡抑制方針の転換。新財源をあらたに求めることが必要、緊縮派、財政剰余は紙幣整理に、増税収入は軍拡に、という財政配分。海軍軍拡費、750年×8年、計6000万円。陸軍についても、85年度より部隊増加費として6年間毎年200万円の追加支出。

政府にとって軍拡決定は、好機をつかんでの宿望の達成でも、民心収攬策でもなく、対外的危機感に迫られた決死の跳躍だった。政府は軍拡-増税方針に対する民権運動側の猛攻撃を予想していたが、予想に反し増税布告への激しい攻撃なし。しかし、清の対日外交方針は、非妥協的な交渉の余地のないものではなく、日本自身が朝鮮への積極的侵出政策をとらないかぎりは、日清間の開戦の可能性もまた低かった。このとき軍拡は不可欠なものではなかった。

井上外務卿に代表される日本政府の主流派は、開国を行った閔氏政権は利用しうると認識し、頑迷な攘夷派だった大院君を逮捕した清国とも協調できると見ていたこと、しかし、政府内の強硬派とも妥協して朝鮮の独立論は切り捨てず、万一の事態のための軍拡も認めたこと、しかしその軍拡は当時の財政の許容する範囲のものであったことが確認できました。

なお、崔碩莞 『日清戦争への道程』 は、壬午軍乱直後の井上馨は最初は開戦論を抑制する側にいたが、後に開戦論者に転換して花房公使に訓令を送った、しかし花房公使はその訓令にかかわりなく済物浦条約を締結して決着させた、とみています。すなわち、高橋秀直 『日清戦争への道』 を批判しているのですが、筆者には、崔碩莞説では史料の解釈が妥当とは感じられないところがあり、高橋秀直説に対し十分に論拠のある批判とはなっていない、という印象を持ちました。

日本側も、問題の再発防止対策が不十分

ところで、軍乱で襲われて被害を受けた日本側は、済物浦条約により駐兵権を手にいれました。再び襲われることを防止するという目的には、有効なカイゼン策です。

しかし日本は、軍乱で襲われることになった原因へのカイゼン対策は行っていません。米価高騰の一番の課題が、米の生産量の引上げ対策を行わなかった朝鮮政府側にあったとしても、適切な対策を放置すれば、問題が再発する恐れがありました。現に、防穀令事件という、米に関わる経済摩擦事件が、その後に発生しています。

重要なことは、開港という状況変化を、日朝双方で前向きに活用して、その利益もシェアできるように対策を進める、というやり方の工夫でした。例えば、日本市場の需要を前提に朝鮮で開墾・開発を行う、そのための資金に日本側が協力することで、相互依存関係を作り上げる、それにより朝鮮側の反発を減らし、日朝関係を日本に有利に展開させていく、というのが、最良のシナリオだったように思います。

日本と付き合うと自分の利益になる、日本との付き合いを増やしたい、と思う人が増えれば、関係は自動的にカイゼンされてゆきます。当時の日本には、逆恨みの原因を冷静に反省してみる姿勢がなかったために、相互依存関係づくりに踏み出す貴重な機会を逃すことになってしまった、という気がしています。

1884年甲申事変と、親日改革派の追放

1884(明治17)年 甲申事変

先に進みます。今度は、甲申事変です。また、山辺健太郎 『日韓併合小史』、および藤村道生 『日清戦争』 に戻ります。

親日派によるクーデターの失敗

朝鮮では、清国への従属が非常に強まると同時に閔氏政権は次第に反日的となり、金玉均ら親日派が迫害されるようになった。1884年6月、清仏戦争がおこり、当初は清国軍が連戦連敗、この情報が朝鮮にも伝わって、宗主国としての清国の権威が弱まり、反対に親日派が強くなって国王でさえ親日派を重用するようになった。

こんな状況のもとで、金玉均や竹添公使らが、朝鮮から清国の勢力を一掃し日本の後援による政権を打ち立てようとしたクーデターが1884年の甲申事変。竹添公使は11月12日付の伊藤博文参議・井上外務卿あての請訓中に「日本党を扇動して内乱を起こすを得策とす」、この請訓が日本にとどいたころは日本政府の意見も変わっていて政府は「趣旨は穏当ならず」と訓令、この訓令がとどかないうちに事変がおこった。

12月4日、国王を確保、日本軍が宮廷の門を警護、清国派の高官を殺したのち親日派の政府をつくる。翌朝金玉均のクーデターと日本軍の出動が清国側に知れる。このときソウルの日本軍はわずか1個中隊〔200名ほど〕、清国軍は3営、1500名の兵力、こんな劣勢の日本軍を頼みにした金玉均の計画も無謀だが、竹添公使も日本軍の精鋭をもってすれば清国軍の撃退はわけのないことと大言壮語。日清両軍の衝突は6日午後3時から。クーデターは完全に失敗。金玉均、朴泳孝らは日本に逃げ、洪英植らは清国軍に殺された。

甲申政変では、自由党(板垣退助、後藤象二郎ら)も福沢諭吉も改進党(尾崎行雄、犬養毅ら)も干渉を主張したが、山県有朋はじめ政府は、対清軍備が完成していないので無謀不可能として平和解決方針をとった。

甲申事変は、強い願望思考のもと、実現性の乏しい現実条件の中で発生した、失敗が当然のクーデター未遂事件であった、と言えるようです。

結着 - 天津条約

翌1885(明治18)年、日清両国の間で天津条約を締結。ソウルからの両軍の撤兵、今後日中両国は韓国軍を教練するための顧問は送らない、将来韓国に重大な変乱がおこった場合に日清両国もしくはその一国が出兵するとき、互いに「行文知照」し事がおさまればすぐに撤兵、すなわち事前通告により朝鮮出兵を認める条項。

甲申事変への日本政府の対応

甲申事変発生後、天津条約締結に至るまでの間に、日本政府内では、ふたたび穏健派と強硬派との論争があったようです。以下は、また高橋秀直 『日清戦争への道』 からの要約です。

もともとは融和路線だった竹添公使の単独行動

竹添新公使の赴任(1882年末)直前の書簡、井上の不干渉論にそって融和的政策をとろうと考えていた。着任から約1ヶ月後の報告、清の朝鮮への介入強化、朝鮮の実質支配をめざすものと見ず、琉球処分のようなことを日本が朝鮮に行うのではないかとの疑惑が晴れれば介入はやむ。日本全体の商況よりすれば朝鮮貿易には大した意義はなく、朝鮮は貧しく今後も貿易の発展は望めない。朝鮮をめぐる対立は日清両国の競争心からおきているのであり、現実の朝鮮には対立するほどの価値はない。竹添公使は83年の12月より賜暇帰国、公使の不在は積極的な対朝政策をこのとき日本政府が考えていなかったことを示す。

竹添の帰任(東京発1884年10月20日)とともに様相は一変。政府の方針は、貿易章程の均沾問題で親清派に圧迫をくわえるという従来と異なる積極的な政策をとるが、清との開戦は避けようとするもの。1884年後半の清勢力の後退は朝鮮の政争を激しくし、親清派はかえって攻勢。漢城に着いた竹添は対清戦の決意を公言するなど「不本意に候えども、少々支那党の頭を押付けにかか」った。この威嚇はただちに効果を発揮し、均沾問題はたやすく解決。

しかし同時に予想外の事態、11月4日急進開化派は島村代理公使と会談、クーデター断行の決意。11月12日竹添は機密信を政府へ、クーデター計画が進行していることを伝える。結局、クーデターへの参加は彼の単独行動であった。壬午事変以後の消極的干渉政策の破綻、政策の存続条件のうちの二つ、日本自身が強硬策を抑制すること、朝鮮内の政争が激化しないこと、が失われた。

日本政府の事変処理は、従来と同じく消極的干渉論

このときの日本政府、事件の直接的処理については、政府の面子を保つために、内政干渉の責任の隠蔽第一。朝鮮政策については、対清葛藤は避けるが「独立」方針は維持するという、事変前の<消極的干渉>政策の延長で処理しようとした。井上はこの方針を「姑息」と批判し、<積極的干渉>論か<不干渉>論か、朝鮮政策の基本方針の選択を政府に強く迫った。井上の本来の考えである<不干渉>論へ、政府の方針を転換させようという意図から。しかし閣議は「独立」方針の維持、<消極的干渉>論を決定した。

対清交渉方針、2月7日の閣議は、両軍の相互撤兵を要求することを決めた。清が撤兵を拒否する場合は、同数の兵を対抗して駐屯させるとした。この対抗駐兵は、近い将来の両軍の衝突につながると政府は確信していた。

当時の政府内の主和論・主戦論対立は、薩長対立

当時の政府の内部では、井上や伊藤らの主和論に対抗し、高島・樺山・仁礼・野津ら陸海軍内の薩派を中心とする勢力が主戦論。今回の事件の原因は日清の対立、清の対日感情は年々悪化しており早晩破裂は免れられない。そして彼我の軍事力は時とともに清側に有利となる。ゆえに今が開戦の「千載一遇の一大機」。

対清方針をめぐり薩長対立がこのとき発生。この結果方針決定は難航、井上・伊藤は薩派の長老グループの説得、平和は望ましくないが開戦理由に乏しいのでやむをえないと認めさせ、説得に成功。

明治14年政変以後、明治政府では長州派が優位。外交政策も長州派の主導で運営、日本外交の失敗は長州派の失態。そこで薩派は主戦論を唱え、主和論の長州派を追いつめた。薩派の主戦論が有力でありえたのは、背後に「兵隊と人民」の激昂があったから。開戦熱の沸騰には、好戦派ジャーナリズムの煽動、中心は『時事新報』。天皇の考えは主和論、天皇の意向は主和論への大きな支援。

天津条約での成果により長州派は外交主導権を回復

伊藤と李鴻章、撤兵、および相互に再派兵権を認め合うことで妥結。条約面のみで言えば日本は大きな成果、甲申事変により危機に陥っていた長州派の外交主導権の回復、長州派の政局主導権の維持。

甲申事変当時、新聞記事では開戦論が沸騰していても、政府は冷静で対清協調路線を続行しようとしていたことが確認できました。なお、竹添公使が、朝鮮は経済的には価値がない、と見ていたというのは、非常に面白い観察だと思います。

対清方針をめぐって、薩派が、「彼我の軍事力は時とともに清側に有利となる。ゆえに今が開戦の 『千載一遇の一大機』」と主張した、というのは、昭和前期、米英に対する太平洋戦争開戦時の陸海軍主戦派の主張とそっくりです。甲申事変では開戦論が抑えられた結果、その後の準備をしっかり整えた日清戦争で勝利できました。昭和前期は、主戦派の主張どおりに開戦した結果、大敗北を喫しました。

なお、この甲申事変後の処理についても、崔碩莞 『日清戦争への道程』 は、井上馨は朝鮮「独立」論を名義として対清開戦を前提する「強論」が持論であり、まずは避戦に比重を置く「弱論」の伊藤博文と論争を行ったが、その後列強からの外圧を楽観的には見なくなって、井上は「弱論」へ傾斜、それからは伊藤と組んで薩摩派の開戦論を押さえるための工作をくりひろげた、として、高橋秀直説とは全く異なる見解を出しています。これについても、崔碩莞説は、史料の解釈と論証が不十分と思われます。

甲申事変を起こした急進開化派は、政策面では正しかった、との評価

国家の危機的状況を明確に示す壬午軍乱のような騒乱が発生したのに、その原因の是正が進まない状況でしたから、急進開化派がクーデターを計画したことは、心情的にはよく理解できるところです。

李憲昶 『韓国経済通史』 は、自らの権力基盤を維持するために西洋文明を制限的に導入しようとした守旧派の閔氏一族や、清の洋務運動に倣って漸進的に近代化を推進しようとした穏健開化派に対し、急進派は清の内政干渉を排除し、日本の明治維新をモデルとして政治制度までを含む包括的な制度改革を通じて近代文明を全面的に導入する考えを持っていた、甲申事変で「最も注目される経済政綱は、地租法の改正と財政機関の一元化という、近代化政策を支えるためには緊急な財政改革策であった、甲申政変を引き起こした急進開化派は、適切な政策方案を構想したと評価したい」としています。

姜在彦 『朝鮮近代史』 も、開化派の新政綱について、「断髪令のように…時期尚早のものもあるが、その他はいずれも朝鮮の自立的近代化にとって不可欠の内容ばかりであった」としています。

実行が下手過ぎて、やらない方がよかったクーデター

しかしながら甲申事変は、目的の達成に失敗しただけでなく、逆に、朝鮮政府から改革派は追放され、対外関係では朝鮮の清国属国化をさらに強める結果に終わりました。その結果からすれば、甲申事変は、やらない方がよかった、やってかえって事態をまずくしたクーデターです。適切なカイゼン意識に発した事変でしたが、実施が下手クソすぎました。

甲申事変は、朝鮮の急進開化派が企画して実行したクーデターでしたが、日本側の支援があてにされていました。失敗に終わった原因として、急進開化派が立てた元々の企画が杜撰であったことは間違いありません。日本側にも、企画を必ず成功させるのに必要な支援の規模を正しく把握しておらず、また無責任な大言壮語を行ったという問題があったように思われます。

甲申事変に対する日本側の支援体制の実態にはさまざまな説

山辺健太郎 『日本の韓国併合』 は、いくつかの史料を使ってこの事件を詳述しています。以下は、その要約です。

親日派の金玉均らが、日本側で直接むすびついたのは、後藤象二郎・福沢諭吉とこの両者の指示を受けていた井上角五郎という民間の人脈。当時日本の朝野に、清仏戦争の機会を利用して朝鮮で積極策をとれという意見が非常に強く、日本政府の井上馨外務卿らも、後藤・福沢らと共に、朝鮮に親日的政権をうちたてようと策動。だが清仏の衝突はさほど清国への打撃とならず、日本の方針も当然変更。ところが当時は電報が東京と長崎、長崎から釜山までしかなく、ソウルまで後は船便と陸路連絡で日数がかかる。事変を起こすなという政府からの訓令が届かないうちに、公使は、日本政府の政策がかわったことを知らないまま、金玉均との謀略に加わった。

すなわち、日本政府も、少なくとも一時期は、本件を積極的に支援しようとしていたが、情勢判断が変わり止めようとしていた、ということのようです。

これに対し、平山洋 『アジア独立論者 福沢諭吉』 は、井上角五郎の証言は信用できないことなどの証拠を挙げた上で、「福沢本人としては、朝鮮の文明開化に貢献しているとの自負はあったが、事が暴力的に移行したことなど知らなかったろう」として福沢黒幕説は否定しています。筆者としても、福沢諭吉は、たとえ何らかの関与をしていたとしても、本質的な役割には無関係だったといえるように思います。事変の成功には日本軍の関与が最重要の条件であり、民間人が日本軍を動かせることなどありえない話と思われるからです。

また、崔碩莞 『日清戦争への道程』 も、井上角五郎の回顧談は、日本の甲申事変企図説を実証する根本資料として利用できるものではない、逆に従来疑われがちであった 『甲申日録』 の福沢諭吉、井上角五郎関連の記述は、当時の状況をそのまま伝えてくれる信憑性の高いものである、として、山辺健太郎説を批判しています。

重要なことは、日本軍を動かす指示が出せる日本政府と公使館がどこまで関与していたのかです。竹添公使が、「自ら外務卿に報告しているとおり、金玉均らの陰謀に関与して」(山辺健太郎 『日本の韓国併合』)いたことは間違いないようです。

日清戦争当時に外務次官であり後に外務大臣にもなった林薫(はやしただす)は、その回顧録 『後は昔の記』 で本事件に関し、「明治17年の韓国京城の乱は、金玉均が主動者たりしは無論なるが、また井上外務卿が、当時清仏の戦争あるを機会として諸国が韓国の事を顧みるの暇なきに乗じ、金玉均等を利用して、韓国にて明治15年に喪失したる我勢力を回復せんと計りたるなりと云うものあり。或はさることもあらん。」(山辺健太郎の著書に引用、原典は国立国会図書館デジタルコレクションで公開)と述べています。しかし、林は事変当時に外務省に居たわけではありませんから、本当に井上馨が少しでも関与したのかどうか、林証言は信を置けないように思います。

事変失敗に対する日本側での反省

先ほど引いた林薫の回顧録には、この事件について、「果たしてしからば、ただ一個の文人騒客たる竹添某にこの重大事を委任したると、当時在京城の清兵三千人と称せられたるに対し、これに対抗するに足るほどの我が兵を京城に置くの方法を取らざりしは、計謀と実行力との権衡に注意せざるの失策なり」と述べています。

林薫のこの反省は、まことに妥当だと思います。竹添公使について「文人」とあるのは、彼が元々は漢学者で、公使を辞した後は東大教授となって漢学を講じた人だからであろうと思います。金玉均に、日本軍の精鋭をもってすれば清国軍を撃退するのはわけのないことだと大言壮語したというのは、無知というべきでしょうか、無責任というべきでしょうか。もしも日本側が事変の裏面支援を行っていたのなら、そういう文人竹添公使を日本側責任者にしたことも、ソウル駐在の清国兵力に対する日本側兵力の劣勢への対策を講じなかったことも、どちらも正しい指摘だと思います。

一番正しい判断をしたのは、やはり、本件は「中止せよ」といった伊藤博文総理だったと思います。事件の事後処理で、朝鮮政府との交渉には井上が出馬し、日本の主張を一方的に通すという高圧姿勢に徹しました。しかし続いて行われた清国との交渉は、伊藤が自ら乗り出して天津条約をまとめました。伊藤は、この時点では、判断の適切さにおいても交渉上の格においても、井上の上を行っていたように感じます。本件の後、竹添は外務省を辞し、トカゲの尻尾切りはなされています。

なお、日本軍の兵力が明らかに劣勢であるのに、ひたすらクーデターの実行を図ろうとし、清国軍が動き始めたら、干渉だけでなく日清開戦まで主張した自由党、改進党などは、主観的にはどれだけ熱意があろうとも、主張通りに事を運べば願望に反する結果を生じさせるだけの、無責任な冒険主義者、と言わざるを得ないように思います。それに対し、対清戦争は無謀であるだけでなく不可能だと指摘した、山県らこの当時の軍部指導部は健全でした。

後の同類案件に活かされたカイゼン

クーデターのような重要事案では、失敗は許されないので、イチかバチかではなく必ず成功するやり方をしなければならない、条件が整わないなら実行してはいけない、というのが大原則だと思います。以後の朝鮮におけるクーデター事例には、日清戦争の開戦直前に発生した1894年7月23日の王宮襲撃事件があります。これは、クーデターを起こすこと自体が妥当であったかは別にして、クーデターとしては成功事例となりました。

王宮襲撃事件では、①実行計画は、日本公使館と混成旅団司令部が協議して策定した、②日本軍の勢力は当時のソウルでは圧倒的なものであり、しかも前日までに決行の準備を終っていた、ということで、林薫が指摘した甲申事変への反省事項に対し十分なカイゼンがなされていた、と言えると思います。

ただし、この時期の朝鮮でのクーデター事例には、もうひとつ、1895年10月8日の閔妃殺害事件もありました。こちらは、甲申事変以上に下手クソで出来の悪い大失敗となりました。せっかくのカイゼンが全く身につかなかった、と言えそうです。

壬午軍乱が象徴しているように、朝鮮が開国し海外との貿易を開始したために発生した経済への影響は小さくありませんでした。そして日本は当時の朝鮮の最大の貿易相手国でした。当時の日朝関係を理解するため、次には日朝貿易の状況がどうであったかを確認したいと思います。