3d 朝鮮王宮襲撃事件

このページの内容

前ページでは、7月19日に日本政府の開戦方針が決定されたところまで見てきました。このページでは、開戦への最後のステップとなった朝鮮王宮襲撃事件について、確認したいと思います。

朝鮮王宮襲撃事件は、日清戦争に関する日本人の常識の中には含まれていない、ほとんど知られていない事件だと思います。日本軍は、朝鮮の首都を武力制圧した上で王宮を襲撃し、国王を強要し日本軍に清国撤退支援委任を出させました。この事件(事変)が直接の引き金となって、日清間の戦争が開始されることになりました。

7月23日 日本軍による朝鮮王宮襲撃事件

大鳥公使提案の朝鮮王宮襲撃の実施

7月19日に大鳥公使が提案してきた、そして日本政府からは禁止された「王宮包囲」が、7月23日、ついに王宮襲撃作戦として実行されます。以下は、原田敬一 『日清戦争』 および藤村道生 『日清戦争』 からの要約を合せたものです。

7月23日戦争 - 日本軍による朝鮮王宮襲撃

大鳥公使は、朝鮮政府に最後通牒を出した7月20日、大島旅団長に王宮占領・大院君を政府首領となす計画を提案。7月23日午前0時30分、大鳥公使から大島旅団長に「計画通り実行せよ」の電報。同日午前2時、日本の混成旅団の総力が龍山を出発し漢城に向かう。電信局の電線を切断、国王居住の景福宮を包囲、朝鮮兵と戦闘。大院君を執政として閔派政権を打倒。

参謀本部編 『日清戦史』 では偶発的・受動的としているが、明らかに計画的。「7月23日戦争」がなければ、日清戦争は起こせなかった。25日午前大島公使は「委任状体の書面」を受領(実際に25日に公布されたか疑問あり)、これによって初めて、朝鮮政府が日本に清軍の撤退援助を依頼してきたので、それに従った、という開戦理由が成立。

王宮襲撃と同じ7月23日、連合艦隊が佐世保を出港。また23日『国民新聞』今や我国は清国と開戦するの最高潮に達す、24日『時事新報』一刻も猶予せず、断然支那を敵として我より戦を開くにしかざるなり。新聞論調は完全に開戦で一致。

朝鮮王宮襲撃事件は、1日だけの対朝鮮戦争

7月23日の日本軍による朝鮮王宮襲撃事件については、藤村道生は「七・二三事件」と呼び、中塚明は「朝鮮王宮占領」と呼んでいますが、原田敬一は「七月二十三日戦争」という名称を提案しています。「外国に駐屯している軍隊が、その国の王宮を襲い、守備兵と砲火を交え、占領する、というのは事実上の戦争と判断できる」ためです。また、この1日だけの戦争で日本軍が戦った相手国は「朝鮮」であり、まだ「日清」間の戦争にはなっていません.。

実質的には対朝戦争、という判断はその通りだと思いますが、「7月23日戦争」と言ってしまうと、何のことかピンと来なくなってしまうので、ここでは「朝鮮王宮襲撃事件」という用語を使っておきます。

朝鮮王宮襲撃事件がどのように行われたのかについては、参謀本部の戦史草稿があり、中塚明 『歴史の偽造をただす-戦史から消された日本軍の「朝鮮王宮占領」』 が、それを詳しく紹介しています。以下は、同書からの要約です。

公使館と旅団が協議して計画、一個大隊ではなく旅団が動く

大鳥公使の意をうけて、7月20日午後1時、本野一郎参事官が第五師団混成旅団長大島義昌少将を訪ねて、朝鮮政府を威嚇するために王宮を囲むことを提案。旅団長、南下を延期するのは作戦上不利なのはいうまでもないが、「開戦の名義の作為もまた軽んずべからず」と同意。

大島旅団長は翌21日、大鳥公使を訪ね「一個大隊」で威嚇するという公使の提案を改め、「旅団」に従事せしむることに。計画は、王宮に入る「核心部隊」は歩兵第二十一連隊第二大隊と工兵一小隊。他部隊は、大院君警護、市内に入る各門の占拠、市街各地区の占拠警戒など、砲兵大隊も高地に放列を敷き示威。

23日 深夜からの王宮襲撃

23日午前零時30分に至り公使より電報、「作戦通り実行せよ」と。核心部隊第六中隊、迎秋門を爆薬では破れず、囲壁を越えて内部より鋸と斧で門扉を破り開聞、午前5時ごろ。第七・第五中隊進入、光化門・建春門も内部より開門、この間守備の韓兵は抵抗する者なく皆北方に逃走。午前4時20分から午前7時半まで、約3時間にわたって双方の銃撃。抵抗せし韓兵は北方王宮囲壁を出て白岳の方向に敗走。

日本兵が王宮を占領、韓兵を武装解除して、国王を脅迫

国王雍和門内に在り、山口大隊長、日本軍兵を門内に入れぬ代わりに韓兵の武器交付を要求、承諾させる。また大隊長は国王に拝謁、「我が兵士玉体を保護し決して危害の及ばざるを期すべし。殿下幸いにこれを諒せよ」。すなわち、国王は日本軍の銃剣によって文字通り脅迫されていた。

草案、王宮占領と並行して、王宮のまわりにあった朝鮮側の軍事施設をことごとく占領し、武器を押収したことも書かれている。午後5時には大島旅団長が王宮に入り国王に面会。

大院君はようやく日本側の要請に応じ、日本軍に擁されて王宮に入ったのが午前11時、ついで大鳥公使も宮殿に入り朝鮮政府は日本の支配下におかれた。その日の夕方、日本軍は歩兵第二十一連隊第二大隊」に「王宮の守備」を命じたほか若干の部隊を王宮周辺要地に留め、午後5時から午後6時の間に幕営地にひきあげ、「王宮威嚇の動作これにおいて結了し」た。

「戦史草稿」からは、事件は、日本公使館と混成旅団が一体となって、事前に周到に準備した作戦計画に基づくものであったこと、王宮に入ったのは確かに歩兵3中隊・工兵1小隊だけだったが、他部隊も、大院君警護、市内に入る各門・市街各地区・朝鮮軍拠点の占拠警戒、砲兵大隊も高地に放列を敷き示威するなど、混成旅団全体が動いたものだったことが明瞭です。

1日だけとは言え、日本軍は、独立国である朝鮮の首都全体を武力制圧した上で、王宮を襲撃し、国王に強要を行って日本軍に清国撤退支援委任を出させた事変であった、といえるように思います。

朝鮮王宮襲撃事件の関係地の地図

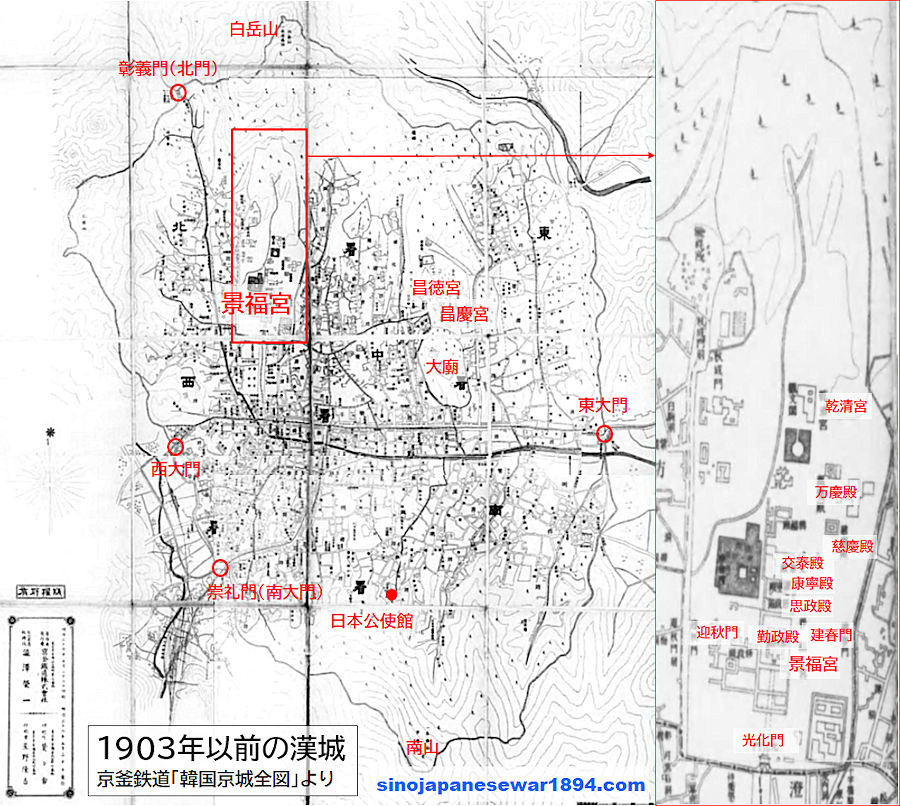

上の地図は、1903(明治36)年、日露戦争の前年に刊行された「韓国京城全図」(国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開)に注記を行ったものです。日清戦争からは9年ほど経っていますが、1905年の日本による韓国の保護国化以前の地図であり、日清戦争当時の道路や主要な建物は、この地図とおおむね一致していたのではないか、と思われます。

その後の日本統治時代の京城の地図と比較すると、この地図の漢城は、まだ全市が城壁で囲まれていて、西大門も立っています。日本政府や日本軍関係の建物も多くはありません。景福宮内も、閔妃暗殺の現場となった乾清宮はじめ、その後の地図から消えたいくつかの建物が、ちゃんと表示されています。雍和門は、位置を確認できませんでしたが、景福宮内のどれかの建物に入るための門と思われます。

朝鮮王宮襲撃事件では、外交・軍事上の目的は達成

朝鮮王宮襲撃事件は、とにかく日清開戦を実現させようとした、具体的には、朝鮮政府を入れ替え清国軍撤退を迫らせて清国軍との開戦を正当化する条件を整えることを意図して行われました。そして、この意図に対しては、その目的を達成した軍事行動であった、と言えると思います。

事前に準備された計画であったのに、偶発事件扱いで公表とした、出ようとする大院君を助けたのでなく、出る気がなかった大院君を無理矢理引っぱり出した、という点では、明らかに「謀略」でした。

ただし、本件では、大鳥公使・公使館と大島旅団長・混成旅団とが協議をした上で、公使からの指示を待って実行されており、後年の昭和前期の戦争の如く軍部だけが独走して勝手に行った謀略ではありません。原田敬一の前掲書は、大鳥圭介が帰国後、この年の11月に枢密顧問官に任ぜられたことには、「『7月23日戦争』 を指導したことが大きな意味を持っていよう」としています。

この謀略事件に対し、列強から強い批判は出ずに済みましたが、その理由の一つとして、外交・軍事の共同がしかるべく行われていて、列強からの批判が生じないよう外交を意識した行動がとられていた、という面があったのではないか思われます。また、列強も明らかな謀略だと考えてはいても、現に誰かが殺害されたわけではなく、日本に特に非難を加えなかったというところかと思いますが、それは、この時代の特性を示すものとして、認識しておいて良いのではないかと思います。

朝鮮王宮襲撃事件は、重大な負の影響も発生

日清間をすぐに開戦させる、という目的に対しては成功した軍事行動だったといっても、当然ながら、重大な負の影響も生じることになりました。

最大の悪影響は、やはり、朝鮮国内で反日感情を高めることになった、という点にありました。自国の王宮が日本軍に襲撃される事態に反日意識が高まらなかったとしたら、その方が不思議です。したがって、この悪影響は予期されて当然なのですが、大鳥公使と大島旅団長は、それをどこまで考慮して王宮襲撃を行ったのか、非常に疑問があります。実際に日本政府から中止司令が出ていたのも、方法として妥当ではないとの判断からでした。

中塚明の前掲書は、韓国の学者黄玹(ファンヒョン)が書いた 『梅泉野録』 から、この時、王が脅かされ、兵器を放棄させられた兵は憤り、日本人は宮中の財貨宝物も略奪した、と記述されているのを引用したうえで、「おそらく伝え聞いたものであろう」が、「日本軍の王宮占領とそれに抵抗した兵士たちの憤りが、このような形で朝鮮各地に広まっていったことを物語る一つの証左」であろうとしています。

日清の開戦に持ち込むという短期的な目標に対しては効果があった行動ですが、その戦争の遂行にあたり朝鮮から協力を得る、あるいは、将来は朝鮮の保護国化を進めていく、といった中長期的目標に対しては、現に重大なマイナス効果を発生させました。短期的効果と中長期的な大きなマイナスのバランスを考えれば、この方策の選択が妥当であったとはとても言い難いように思います。しかし、この事件に対しては、日本国内からの批判も、当事者からの反省も、どちらも欠けています。カイゼン意識は全く持たれていなかったように思われます。

大院君によるクーデターを画策するにしても、日本軍が表に出ない手を考えるべきだったのではないか、という気がします。大鳥公使らからすれば、陸奥外相から即座に開戦に持ち込むように強く迫られている状況では、他の手段がなかった、という事になるかもしれません。それを迫った陸奥外相に、責任があるように思われます。

カイゼン意識のなさゆえ、1年3ヵ月後に重大な失敗

日本人が、大院君を担いで王宮を襲撃する、という事件が、本件の1年3か月後にも再発生しました。閔妃殺害事件です。結果として、さらに激しい反日意識を作り出し、朝鮮をさらにロシアに接近させてしまい、日本は一気に後退せざるをえなくなるという、大失敗となりました。この王宮襲撃事件への批判・反省が十分になされておらず、カイゼンが行われなかったため、と思われます。

そもそも、王宮襲撃事件が反日感情を高めた点についての批判・反省がなかったため、また同様の事件が安易に考えられてしまいました。しかも、閔妃殺害事件は、王宮襲撃事件ほどの計画性は欠いていたため、とんでもない失敗に終わりました。

また、王宮襲撃事件は、その後、日本が過度に「謀略」に頼る傾向を作り出す原因になったようにも思われます。謀略は、よほどうまくやらないとバレて逆効果になる、また最後の手段としてせいぜい10年か20年に一回程度にしておかないと、「いつもの手口」化してすぐに疑われることになり、結局は目的の達成にかえって支障が出る、ということに気が付くべきだったと思います。

新聞や世論、必ずしも適切ならず

すでに見ました通り、この王宮襲撃事件の頃には、新聞は開戦論を書きたてていました。日清戦争は、この1894年7月の時点では発生しなくても、いずれは発生していた戦争であった可能性は高いと思いますが、この時点で発生したことについては、当時の日本国内の民論の行き過ぎ(対外硬派による過激・過剰な政府批判)が、ここで日本政府を日清開戦に追い込んでしまった、そのために発生してしまった戦争であった、という側面が明らかだと思います。

戦争の準備・遂行について政府と軍の対応が良く、戦争に勝てたから良かったようなものの、新聞や世論は時にきわめて無責任になることがある、と思います。日清戦争から数十年後の昭和前期に、やはり興奮した世論が引っ張っていった戦争では、準備でも遂行でも政府と軍の対応が劣悪で、大日本帝国は完敗し亡びました。

新聞は、現在に至るも存在するマスメディアです。新聞の紙質・活字の読みやすさ、写真がカラーになりきれいになったことなど、新聞紙面のカイゼンは確かに進んでいます。しかし、新聞記事そのものが、どこまで事実を正しく伝えているか、合理的で適切な判断を行っているか、など、それが提供する本質的なものの品質については、最もカイゼンが遅れている産業ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

日本国内で、日清開戦への最大の批判者は明治天皇

明治天皇は、日清開戦に反対だった

世論も軍も政府も開戦に突き進んでいったのですが、この朝鮮王宮襲撃事件を含む日本側からの開戦への動きに対し、日本の指導者の中でもっとも批判的だったのは明治天皇であったことが、藤村道生 『日清戦争』 に書かれています。以下は、その要約です。

「今度の戦争は大臣の戦争であって、わしの戦争ではない」

明治天皇は、徳大寺侍従長を通じて質問するという形式で、政策決定に干与してきた。日清戦争は参謀本部により計画され、政府全体が参謀本部の敷いた路線のうえを走っていた。伊藤首相すら、開戦後陸奥外相に「御同様知らず知らず大洋に乗り出し」たと書き送っていた(林外務次官の証言)。しかし、親政を最高の理念とした天皇は、開戦後、「今度の戦争は大臣の戦争であってわしの戦争ではない」と不満をあらわにしたという(深谷博治 『近代日本天皇制の特質』)。

天皇は7月23日事変のさいの王城攻囲についても、武力行使に疑問を提出し、さらに大本営の政略に対する戦略の優先を批判して、伊藤首相が毎週2回開催の大本営御前会議に出席し戦争指導にあたることをもとめた。

不本意な天皇は、伊勢神宮への開戦報告も拒否

〔牙山の清国兵撃退についても〕伊藤首相は、天皇の意向を察してひとまず牙山攻撃の中止を陸奥外相に指示し、また川上参謀本部次長にその旨訓示しようとしたが、陸奥は、出先で混乱が生ずることをおそれ、攻撃中止命令の発電をおさえた。これも天皇には不満だったようで、のちに開戦のことは十分な議論がなされず「不本意」だと言明し、伊勢神宮と孝明天皇陵へ開戦報告の勅使を差立ることは「もともと不本意ながらの儀なれば」と拒絶した。開戦外交は、明治天皇すら十分納得しないままに、その意思をのりこえて進められたのである。

檜山幸夫 『日清戦争』 は、①明治天皇は、出兵そのものには反対ではなかったが、出兵政策が対清関係悪化の方向に向かい始めると懐疑的となり、6月15日と7月1日の閣議決定を容易に裁可しなかった、②伊藤と陸奥は、天皇の督促によって7月2日に拝謁するが、それを境として彼らの拝謁は急速に減少し、なかでも7月19日の陸奥の拝謁後は、8月2日までの間、伊藤も陸奥も拝謁していない、(伊藤は6月には7回、つまり4.1日に1回の割で拝謁していたのにかかわらず)、と指摘しています。

伊藤も陸奥も(特に陸奥は)、天皇の意に反して独断専行し戦争に向かって進んで行ってしまった状況が、天皇への拝謁の記録からだけでも理解できる、と言えるようです。

その後も天皇の意思に反し続けた日本軍

日清戦争が天皇の意思に従わずに開始されたことは、昭和前期の戦争と同様でした。口先では「皇軍」と言いつつも天皇の意思は全く無視する、天皇が中国への戦線の拡大に反対であっても戦線を拡大する、対米開戦に反対であっても開戦する、終戦の意思も無視して敗け戦を続行し続ける、という行動を取り続けた昭和前期の軍は、明治の経験の中で、こういう都合の良いところだけは徹底して学習し、拡張発展させたのでしょう。

ただ、日清戦争は、軍が一方的に独走した昭和前期の戦争とは異なり、政府と軍とがそれなりに連携して戦った戦争でした。その背景には、明治天皇の指示もあったことがわかります。

戦争を行うことの善悪は別にして、また、王宮襲撃事件のような大きな負の影響のある強引な謀略が行われたこともさておけば、日本政府にとっては、これで日清間に戦争を開始する条件が整いました。いよいよ開戦です。次からは、戦争の経過を具体的に確認していきたいと思います。