4a3 序盤戦③ 平壌の戦い

このページの内容

成歓の戦いに勝利して、清国軍はソウルの周辺からはいなくなりました。しかし清国軍は平壌に集中していて、朝鮮から駆逐されたという状況ではありませんでした。成歓の戦いから約1ヶ月半後、1894年9月15日に平壌の戦いが起こります。

なお、このページでの引用等で、引用元を記していない場合には、すべて「4 日清戦争の経過」のページに記した引用元から引用を行っていますこと、ご了解ください。

平壌の戦いへの日本軍の準備

平壌の戦いに向けた日本軍の準備

まずは、日本軍側の準備状況です。

第五師団残部の派遣

7月25日の豊島海戦の報告は、7月29日に大本営に。また7月末には、平壌の清軍が1万人との情報入手。大本営は7月30日に第五師団の残留部隊の朝鮮輸送を開始。この時期は制海権未掌握の段階、兵力を仁川には直送できず、大部分を釜山から、一部は元山から、それぞれ約400キロ、約200キロを踏破して漢城に向かわせた。8月2日には、野津道貫第五師団長に、第三次輸送隊を率いて釜山から漢城に行き、混成旅団を合併し、混成旅団長の任務を引き継ぐように発令、その数十分後に、大本営に成歓の勝報。

8月14日、輸送航路海域に清国艦の姿が見当たらないことから、大本営は釜山・仁川間の航路は危険とは考えられないとの結論、第四次輸送部隊と現在まだ釜山にいる第三次輸送部隊を、連合艦隊の護衛により海路仁川に送ることに。8月19日、第五師団長の漢城到着、諸部隊は師団長の指揮下に。第五師団の増派部隊は8月29日までに漢城郊外の駐屯地、龍山に到着。

成歓の戦いを戦ったのは、広島第5師団の一部でした。第5師団の残りもすべて朝鮮に派兵されることになりました。野津第五師団長の写真は、「3 日本の戦争準備 - 3b 日本の指導者たち」のページをご覧ください。

第三師団の派遣

8月14日、大本営は、直隷平野における大決戦はとても本年中には実行できないと考えて、ちょうど動員を完了した第三師団(名古屋、桂太郎師団長)を朝鮮に送り、第五師団とともに朝鮮から清軍を駆逐させること決定。

第三師団の動員発令時には、目的地である旅順半島の地形から、輜重の駄馬編成を徒歩・車輛に改めるように命令。しかし急にこれを朝鮮半島で使用することに変更になったので、師団輜重を駄馬編成に戻し、野戦砲兵連隊の野砲を山砲に改め、さらに兵站部用として軍夫2800名、車輛1000を編成させることに。師団は8月30日にようやく改編を完了。混成旅団の朝鮮半島での経験では、駄馬がむしろ軍夫の使用より優る、そのため第三師団は駄馬編成に。

第三師団の改編の手間と運送船の制約から、第三師団の半分で混成旅団を編成し、第五師団長の指揮下に入れることとし、順次これを元山に。先発の支隊(旅団の半分)は27日から30日にわたって元山港に上陸、後発の支隊は9月12日に元山港着。

さらに、名古屋第3師団も朝鮮に派兵されることになりました。桂第三師団の写真も、「3b 日本の指導者たち」のページをご覧ください。

第一軍の編成

8月31日、大本営は「冬季作戦方針」、制海権掌握未了のこの段階で、「作戦大方針」の(乙)条件から(甲)条件に移行、直隷平野決戦準備のため、

①旅順半島の攻略確保、

②渤海湾周辺の清国軍を牽制し盛京省地方(南満州)に引き付けるため、奉天を攻撃する陽動作戦の実施、

③このため平壌を攻略して朝鮮半島から清国軍の影響を断つ。

在朝第五師団と第三師団とを合わせ、これに予備砲廠・第六野戦電信隊を加えて、第一軍とすることになったのは9月1日。大本営はこの日、第一軍司令官陸軍大将山県有朋に訓令、第三師団の残部に出発命令。第一軍司令部・第三師団残部ほかの大部分は9月6日から8日までに宇品港を出港、18日には仁川港で全員の上陸を完了。

第5師団と第3師団を統合する第一軍が編成されました。

日本軍の平壌への進軍

平壌での戦いのため、成歓で戦った旧第9旅団、釜山または元山に上陸した第5師団と第3師団の増派部隊、それぞれが平壌に進軍していきます。

平壌への前進

平壌地方は、朝鮮の官民ともに日本人を敵視し、清国軍の南下にともなって、公然と日本軍に反抗している状態。漢城の朝鮮政府も、清国兵の平壌集合を聞いて、あまり日本を信用しては危ないとの風潮。日本軍が平壌の清軍を撃破してからでなければ、朝鮮の内政改革はとても遂行できそうにない情勢。

大島旅団長は、野津師団長到着以前に、とりあえず臨津鎮支隊と朔寧分遣支隊を編成。前者が臨津鎮に到着したのは8月13日。後者は、17日に朔寧の東南約4キロの麻田里に到着。第五師団増援部隊が15日に漢城付近に到着すると、今まで漢城付近を守備していた部隊を臨津鎮支隊に合流させ、新来の部隊が漢城付近の守備に。

野津第五師団長、8月19日漢城到着時、平壌に集合している清国兵は多くて1万4、5千と判断。師団長の定めた前進計画、

① 従来の混成旅団から朔寧分遣支隊を除いたものを混成第九旅団(大島旅団長)とし、これは義州街道を前進、もっぱら敵の正面を攻撃

② 朔寧分遣支隊と目下元山から漢城に向かっている諸隊を合わせて朔寧支隊(支隊長、立見尚文少将)とし、朔寧から新渓・遂安・三登・江東を経て前進し敵の左側に迫る

③ 野津師団長はその他の諸隊(師団主力)を率いて敵の背後に迫り、その退路を奪って攻撃し西方すなわち海岸に駆逐する。さらに第三師団が加わることになり、

④ 第三師団の半分のうち先発部隊は、元山支隊(支隊長、佐藤正大佐)とし、陽徳・成川を経て順安に出て清軍の退路を断つ。

(なお、漢城から義州に至る義州街道は、ほぼ3~6メートルと、幅の狭い当時の朝鮮の道路の中で第一級の道路であるが、この道路が漢城から臨津鎮・開城・平山・葱秀・瑞興・鳳山・黄州・平壌の順に結ぶ)。

9月9日までに、元山支隊を成川に、朔寧支隊を三登に、混成第九旅団を中和に、師団主力を黄州に進める、以後、混成第九旅団が清軍の正面で相手の目を引き付けている間に、元山支隊は慈山・順安を経、朔寧支隊は江東を経て平壌に進ませる、師団主力は、できれば黄州付近で大同江を渡り、渡れなければ黄州から祥原を経て江東に出て朔寧支隊のあとにつづき、9月15日を期して平壌を包囲して一斉攻撃に出ることを企図。

8月31日現在、元山支隊は元山に、朔寧支隊は新渓に、混成第九旅団は葱秀に、師団主力のうち第一行進隊は開城に、第二行進隊は漢城に。

この行軍のコースを見ると、そこそこには整備されていた義州街道を北上した混成旅団および師団主力はともかくも、コースに山中行軍も含まれていた朔寧支隊や元山支隊にとっては、9月15日には平壌を攻撃できるように行軍するのには、相当の苦労があったのではないか、と思われます。

平壌の戦いへの清国軍の準備

清国軍側の出陣・集結

それに対し、清国側はどこまで準備を進めていたのでしょうか。

4将軍・1万人以上の出陣計画

李鴻章の7月上旬から中旬にかけての出陣計画、衛汝貴に盛字軍6000、馬玉崑に毅字軍中の2000、左宝貴に奉軍3500、豊陞阿に盛字練軍1500、在牙山の諸兵、総計1万5400余名、山砲28門、機関砲6門を平壌に集中。衛・馬・左・豊4将軍が協議して事に当たることに。

4将軍の部隊は、8月4日から9日の間に平壌入り。そのころ牙山の敗報(8月6日)。清軍諸将は10日、目下来進中の日本軍を迎撃するためには、2万の戦闘員と1万の後方守備兵が必要、これだけの兵力を得るまでは、平壌にとどまり防禦に徹することに決め、防御工事を開始、またこの意見を李鴻章に報告。

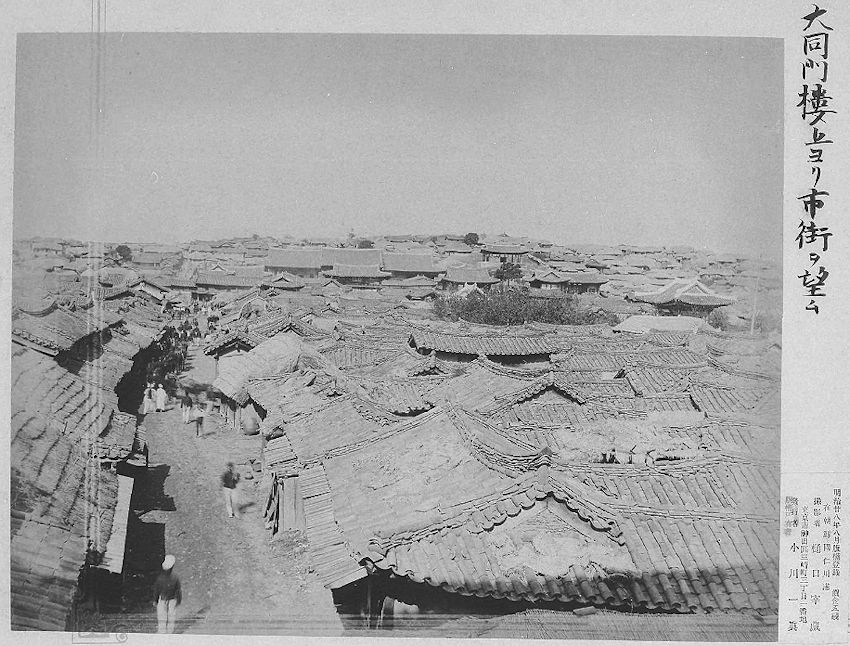

<〔朝鮮国平壌市中〕 大同門楼上より市街を望む> (『日清戦争写真帖』 より)

成歓の戦いに敗れた将兵の到着

この状況の中、〔成歓の戦いで敗れた〕葉志超・聶士成が平壌にたどり着く、炎暑の中、兵器もなければ食料もなく悲惨。敗残兵の到着は一般の士気を大いに沮喪。平壌防禦軍は、これまで首将がいなかったが、葉志超が平壌に着くと、李鴻章は彼を在朝諸軍の総指揮官に任命。

清軍は8月上旬から防禦工事に着手、8月下旬までに次のような設備を完成。大同門外大同江-軍橋1、城外北方高地線-堡塁4、城北牡丹台上-堡塁1、城内西廟北側-兵営1、城南外郭-堡塁および兵営15。平壌城の囲壁は高さ約10メートル、厚さは基脚部で約7メートル、頂上では2メートル、これに厚さ約80センチで銃眼を開いた墻壁。墻壁は小銃弾を通さず囲壁は野戦砲に対しても十分な抵抗力。

諸将はあまり提督葉志超を快く思わず。士気は衰え、軍紀・風紀もしばしばゆるむ傾向に。9月3日の平壌の葉将軍から李鴻章への電報、「わが軍は1万数千というが、未着の軍馬や歩兵がいて、平壌には1万人もいない、前方の敵と退路に配置する」、日本軍が清国軍の退路を断つことを恐れ、来敵を迎撃する気がない気持ちの表れ。光緒帝・李鴻章からは、「兵士が総て到着していなくても手を束ねて敵襲を待っていてはならない」との命令、戦わずして平壌から退却することを否定。

9月6日 中和での迎撃戦は独り相撲

9月6日、清国軍は迎撃戦を行うべく、抽出部隊の平壌からの出撃を決定。7日、義州街道上の中和(ジュンワ)府に到着、各部隊は分宿。夜半に突然敵が来たとの叫び声、真っ暗な中おのおの発砲、味方通しの撃ち合いが1時間ほど続き、ようやく敵はまだ遠いことが判明。この混乱で死者約20人、負傷者約100人。迎撃戦は失敗に終わる。

清国軍は、戦う前から、総指揮官の人選と作戦立案で失敗

平壌は、強固な城壁に囲まれた都市であり、さらに防御工事を施して補強したわけですから、適切な指揮がなされたなら、それなりの防衛力を発揮できる条件はあったと思います。せっかくそこに兵力を集中させたのですから、清国軍にはもう少し作戦があるべきであったように思われます。

いくら城壁が堅固であるといっても、籠城戦だけでは勝は得られるはずがありません。その点で、迎撃戦がしかるべく組み合させられていたら、日本軍は相当の苦戦をさせられたのではないか、と思います。成歓の戦いでも、安城渡しの待伏せは規模が小さかったとはいえ、多少の効果はありました。平壌の戦いでは、日本軍の部隊の一定部分が義州街道を北上してくることは確実といえただろうと思います。それなのに、中和の迎撃戦が企てられただけ、しかもそれがひとり相撲で失敗したら、再度の挑戦は行われなかった、というところに、作戦のマズさがあったように思われます。前向きに反省してカイゼンする、という姿勢が、清国軍には欠けていたように思われます。

成歓の戦いで敗れた葉志超以下の将兵を、平壌の清国軍の中に吸収してしまい、さらには敗軍の将である葉志超を総指揮官に任命してしまったことは、平壌での清国軍の敗戦の最大の原因につながったように思えます。敗残兵が多数加わること自体、味方の戦意にマイナス効果はあってもプラス効果は期待できません。

ことに敗将の葉志超は、成歓の戦いで、自軍の作戦が悪くて敗けたのにかかわらず、「大勝を得たという虚報(日本兵の戦死者は2千余名にのぼり、葉の兵の戦死者は2百余名にすぎない云々)」(旧参謀本部編纂 『日清戦争』)を発しています。虚偽報告は、その理由の如何に関わらず、必ず全体の判断を狂わせますし、また適切な反省とカイゼンを生み出すことがなくなります。とんでもない虚偽報告を行い、李鴻章の判断を現に誤らせた葉志超は、4将軍・1万5千もの兵が属する大軍を適切に統率する役目を果たせるとは、とても期待できない人物であったと思われます。

山中ルートで平壌まで撤退してきた、「成歓戦」後の清国敗軍

平壌戦に加わった清国兵のうち、成歓の戦いに敗れた聶士成軍については、敗走ルートについての記録が残されているようで、大谷正 『日清戦争』 にその記述があります。下は、筆者がそれを地図上に表してみたものです。

聶士成軍は、日本軍を相当恐れたのでしょう、漢城を大きく迂回して、ほぼ全行程、山中ルートを行軍しています。日本軍の中では進軍の苦労が大きかった朔寧支隊や元山支隊と比べても、はるかに大変なルートを通っていたことは間違いないように思います。

大谷の上掲書には、「食料や宿舎を朝鮮側に提供してもらいながら」行軍したとあります。朝鮮側から自発的な提供を受けた場合もあったでしょうが、強制的に提供させたことの方がはるかに多かったのではなかろうかと推測します。また、「聶士成は困難な殿軍を担当し、400キロにわたる困難な撤退作戦を成功させた。これは軍事的な壮挙と言っても過言ではない」とも書かれていますが、日本軍は追撃を全く行っていないだけに、「軍事的な壮挙」とは言いすぎでしょう。

朔寧支隊は、伊川に近い新渓から2週間で平壌まで行軍していますが、聶士成軍は、はるか南方の成歓から、たった1か月で平壌に到着しています。とにかく早く日本軍の危険から逃れようとして、行軍速度も相当なものであった、ということでしょうか。平壌にたどり着いたときには、兵はヨレヨレで、士気も非常に低下していたのではないかと想像します。

朝鮮に送り出された満州族兵士の「戦力度」

この平壌の戦いに参加した清国軍の兵は、戦力としてどの程度の期待ができそうだったのか、当時ちょうど満州を訪問中で、満州族兵士が出征する様子を目撃したイザベラ・バードの記録・『朝鮮紀行』があります。以下はその要約引用です。

満州族兵士の朝鮮への出征の状況

1894年8月1日に宣戦が布告されると、事態は急速に悪化した。日本が制海権を完全に掌握していたため、清国軍は満州を通って進軍せざるをえず、吉林、斉斉哈爾その他の北部都市から集めた、訓練を受けていない満州族兵士が1日1000人の割で奉天を通過していった。満州族兵士は南進する途中、手当たり次第にものを略奪し、料金も払わずに宿屋を勝手に占領し、宿の主人をなぐり、キリスト教へのというより西洋文明への反感からキリスト教聖堂を荒らした。

奉天に向かうすべての道路は兵士でごった返した。行進とはほど遠いだらだらした歩き方で、10人ごとに絹地の大きな旗を掲げているが、近代的な武器を装備している兵はごくわずかしかいない。ライフル銃1丁持たない屈強な体つきの連隊すらある!なかにはジャンジャール銃をそれぞれふたりで運び、ほかの兵はさびだらけで旧式の先込めマスカット銃か長い火縄銃を持っていたり、あるいは槍か赤い棒の先に銃剣をつけただけという隊もある。正確無比の村田式ライフル銃を持っている日本軍を相手に、このような装備の兵を何千人も送りだすのは殺人以外のなにものでもない。

奉天を発った最初の軍隊のなかに騎兵5000の奉天旅団があった。これを率いる左将軍は勇敢かつ熟練した武官で、恐れられると同時に信頼もされていた。彼が平壌で敵兵と対して斃れたとき、その死は隊の士気をくじき、日本軍は碑を立てて彼を讃えた。左将軍の率いた旅団は統率が行き届き、高度に訓練され、全般的に武装状態も良好だった。

清国軍は、部隊によって装備や訓練に大きな差があったこと、出来の悪い方の部隊の装備と訓練はきわめて貧弱であったこと、また兵による略奪行為が頻発したことなど、兵器においても訓練においても日本軍には及ばない部分が多かったことが読み取れます。

平壌戦の戦後に、この戦いで戦死した左将軍を讃える碑を日本軍が立てた、というのは、この時代の日本軍は、昭和前期の日本軍と異なり唯我独尊の傲慢には陥っておらず、優れた敵将には尊敬を示したよい証拠であるように思われます。

なお、上記のバードの文章に出てくる武器名などを置き換えて、「『火力の圧倒的に優勢な米軍』 を相手に、『三八式歩兵銃や九九式小銃』 程度の装備の兵を何万人も送り出すのは殺人以外のなにものでのない」とすれば、昭和前期、大東亜・太平洋戦争当時の日本軍への論評として通用してしまいます。昭和前期の日本軍にはカイゼン意識が欠けていて、そのため日清戦争時の優位性はまったく失われ、結果的に日清戦争時の清国軍レベルに成り下がっていた、ということが明らかです。

1894年9月15日 平壌の戦い

平壌の戦いの経過

いよいよ平壌の戦いの開始です。

戦闘開始前日の日本軍の配備と補給問題

第五師団等は9月14日夜までに平壌周辺に到着、配備された。元山部隊は大同江を平壌城の北部にあたる地点で渡河、13日には義州街道の順安(スナン)府を占領、14日午後に平壌城北方4キロの坎北山北麓に露営。朔寧支隊は、13日午後には平壌東方10キロの国主峴付近の高地(大同江右岸)に展開・露営。師団主力は、平壌の西方12キロの新興洞付近に展開・露営。

義州街道から大同江左岸〔南岸〕を目指したのが混成第9旅団(大島義昌少将)、9月12日中和を出発した旅団主力は、同日午前には平壌から3キロの大同江左岸永済橋付近に到着し、進出してくる清国軍と戦闘入り。14日まで砲撃・銃撃・高地の占領など繰り返した後、14日夕方、翌日端艇に分乗して右岸に渡り平壌を攻撃するとの旅団命令。

日本軍の平壌までの進軍は、「その行進の困難なる、言辞をもって名状し能わざるものあり」との窮状。問題は補給。農村が疲弊し現地徴発不可、後方からの糧食輸送には人夫が必要だが朝鮮人人夫は確保困難で逃亡も発生、道路は峻嶮で気候も炎暑、部隊は糧食を定量より減らしギリギリでやりくりしていた。このため、平壌戦の第一日である9月15日朝、攻略4部隊のうち、師団主力と元山部隊には米などの常食はなく、携帯口糧二日分があるのみ。

各部隊、前夜までに、平壌を取り囲む位置に着きました。ただ、すでに確認しました朝鮮の道路事情から、食糧の補給が不十分であったようです。

戦闘開始 - 混成第九旅団による正面攻撃

混成第九旅団、9月15日午前零時から随時露営地を出発、平壌城東部正面の大同門対岸の長城里の橋頭堡で激戦に。午前4時すぎ、右翼隊は中碑街東方の角面堡を奪い、一部の隊はさらに北に向かい長城里堡塁の清軍と戦闘、残りは中央隊と共に中碑街西方河岸の角面堡で激しい射撃戦、日本軍はよるべき物陰もなく、清軍の砲火にさらされてすこぶる苦戦に。夜がようやく明け砲兵隊による砲撃が加わっても、戦況ははなはだ不利。

午前7時30分ごろ、中碑街西方河岸の角面堡の清軍は、新たに軍橋を渡って到来した歩兵を加え、同時に弾薬を補充、これに協力して側方から砲撃していた大同江右岸の砲火も一段と激しく。一方、日本軍の砲撃陣は中碑集落が邪魔になって少しもこの角面堡が砲撃できず、歩兵はすでに手持ちの弾薬のほとんどを撃ち果たし、補充を受ける望みもない状態。長城里堡塁の清軍は、午前8時前ごろから、ようやく砲火が減ってきた、このような戦況で右翼隊長は各隊に持久戦を命じる。午前10時、中央隊で突撃攻撃する中隊あったが、猛烈な逆襲に合って旧位置に退却、中隊長は負傷、小隊長以下多数が戦死。このとき中央隊の戦線には撃つ弾薬もなく、将校の多数を失い、そのうえまだ朝食はおろか一杯の水も飲んでおらず、兵士の疲労困憊はその極に到達。

午前10時から10時半にかけて、師団主力と朔寧・元山両支隊の各方面の銃声が急に衰え、まるで戦いがやんだように。旅団本来の目的である清軍を牽制する任務は、これまででほぼ成し遂げたのだから、不利な戦闘を続けて損害を大きくするより、機を見て清軍から離れるのが上策。旅団長は午後零時30分に撤退命令、各隊はほぼ午後2時30分頃から退却を開始。退却を開始しても、清軍は一向に橋頭堡を出ることはなく、諸隊は容易に戦線を離れ、午後5時から午後8時までの間に、13日の夜の線にまで後退を完了。旅団はこの日の戦闘で、戦死者約140名、負傷者290名という損害。

清国側の防御も固く火力も十分な平壌城正面については、日本軍側は大きな損害を出し、清国軍を打ち崩すことはできなかったようです。

朔寧支隊と元山支隊による北方からの攻撃

平壌城の内郭にある最北部の堡塁は乙密台、その北に城壁で囲んだ第一堡塁、その最北の砲台が牡丹台、第一堡塁には西側の玄武門からのみ侵入可能。さらに大同江に沿って500メートル北に第二堡塁、そこから西の高地上に第三、第四、第五堡塁。

朔寧支隊、15日午前1時国見峴を出発、夜明け前に加峴南方の丘陵に到着。西南方約1000メートルの高地の頂上に清国の第三堡塁、さらに第二堡塁も発見、砲兵も第三堡塁に対して砲撃。清軍も第三堡塁内から砲撃を開始、清軍の砲撃はきわめて不正確だったが銃撃はまことに激烈。日本兵はじりじり前進。午前7時少し前、日本軍はまず第三堡塁に、すぐに第二堡塁にも突入。まず第二堡塁の守兵が潰れ、第三堡塁もこれにつづいて敗走。

元山支隊、15日午前5時5分に露営地を出発、目標は第四堡塁と第五堡塁。5時40分には砲兵が坎北山上から第五堡塁の砲撃を開始、清軍も第四・第五堡塁から小銃で応戦。元山支隊がこの第四・第五堡類を陥れたのは、朔寧支隊が第二・第三堡塁を攻略したのとほとんど同時刻。

午前7時ごろ城外堡塁線を突破した朔寧・元山の両支隊、ほとんど合流した形で、北面の城壁攻撃。朔寧支隊は牡丹台に向かい前進、砲兵は牡丹台に集中砲火、7時50分になると元山支隊の砲兵大隊もまた牡丹台に砲火を集中。午前8時ごろには牡丹台円郭に突進、城壁の守兵と対戦、朔寧支隊と元山支隊の歩兵・砲兵がすべて、乙密台付近の清軍に砲火を集中、しかし清軍は頑として抵抗を続ける。午前8時30分頃、元山支隊の一小隊が玄武門に入り、つづいて朔寧支隊の一小隊もこれに合流するも戦況を動かすには至らず。

乙密台の清軍は、急な斜面の上に屹立した城壁上で、堅固な掩蔽物に守られており、日本軍を見下ろして狙撃する。一方の日本軍はほとんど身を隠す物とてない土地にいて、清軍を仰ぎ見る。これでは相互の条件が違いすぎて、力攻めをしても不利なことは明らか。箕子陵付近に集まっている元山支隊も同じような状況。朔寧支隊長は午前9時30分には兵を少し後退させ、10時には朔寧・元山両支隊に、強いて肉薄せず時機を待つように命じた。この方面は戦闘中止の状態となったまま、午後2時30分を迎えた。

北方からの攻撃では、朔寧支隊・元山支隊とも、清国側の城外堡塁をひとつずつ破り、ついには玄武門にまで至るも、硬い防御力の城壁による清国軍を崩せない状態でした。

<牡丹台および玄武門> (『日清戦争写真帖』より)

師団主力 - 西方からの攻撃

師団主力、午前3時出発、6時10分頃、鼎山南麓で安山堡塁の清軍から銃撃を浴びせられ、ただちに鼎山を占領して安山堡塁と対戦。一方、景昌門の堡塁も、ヨッタルマク丘の東端を占領していた師団の独立騎兵隊と交戦。

師団主力、安山堡塁に対戦する位置は安山堡塁から見下ろされ不利、ヨッタルマク丘に兵を移す。午前9時15分ごろ、安山堡塁内と、その付近の清軍歩兵の銃撃は少し衰え始め、鼎山の砲兵もこれに対する砲撃を中止。師団長はヨッタルマク丘東端付近で、平壌本郭を砲撃する陣地の選定を命令。10時30分になると、師団主力の方面にある清軍はまったく射撃を停止。師団長は歩兵六中隊でヨッタルマク丘と甑山街道を占領し、歩兵三中隊で江西街道を守備し、他の歩兵をすべて大湯洞に集めようとして各隊に命令、午後1時にこの歩兵の配備は完了。師団兵はこの日の攻撃を中止、現在の態勢で翌暁を待ち、未明の暗黒に乗じて暗門付近に肉薄する決心。

西方からの攻撃も、清国軍側の城外堡塁の防御力を崩せませんでした。

清軍突然の白旗

朔寧支隊、午後3時30分になっても戦況に変化なく、この日のうちに決戦を行う望みもないので、戦闘準備の隊形のまま現在位置に露営と決定、そのことを元山支隊に通報。ところが午後4時40分になって、前面城壁の守兵は突然射撃を止め、乙密台に立ててあった将旗をおろして白旗を掲げ、城門その他数か所にも白旗を立てた。日本軍は直ちに射撃停止。「軍使を送れ」と合図したが手招きするだけ。兵を送ると「明朝に開城する」との答え。

元山支隊、午後3時ごろから清軍の銃火は衰え始め、4時40分には全く停止、つづいて城壁に白旗。しばらくして城中から朝鮮人、支隊長に手紙、「白旗を掲げて国に帰ろうとしているから、射撃しないでほしい」、「直ちに入城したい」と言うと「明朝開城の予定」。

野津師団長が清軍降伏のことを知ったのは、午後7時30分ごろ。午後9時、おぼろ月の光のもと清国兵が三々五々逃走を開始。各警備隊はこれを射撃。

平壌にいた清国兵は、15日夜半以前にすでに城を脱出したものが多く、まだ残っていたのは傷病のために撤退について行けなかった者と、脱出の機会を失ってやむなく城内をうろうろしていたごく少数の者。日本軍はまだその状況を知らず、16日午前零時30分から次々に進撃を開始。師団主力の兵が城内に入り、乙密台付近でラッパを鳴らしたのは午前3時30分。

朔寧支隊はこのラッパ音で斥候を送りはじめて日本軍が平壌を陥れたことを知り、5時半ごろに入城の命令。元山支隊は7時には玄武門から穹窿門に入った。混成第九旅団は、午前6時30分、清国兵がすでに平壌城内を去ったことを知り、8時に平壌城に向かって出発。

正面と西方では日本軍の攻撃を退け、北方でもまだ玄武門に入られた程度で、平壌城の高い防御力が発揮されていたにもかかわらず、清国軍は白旗を掲げた、という不思議なことが起こったのです。

敗退に至った清国軍側の状況

9月13日、北方から来た日本軍(元山支隊)は順安を占領、同時に電線を切ったので、平壌の清国軍は本国との交通を遮断され、14日には日本軍に包囲された。葉志超提督はこの夕刻諸将を集め、「城を捨てて北方に退却しよう」と言い出した。総兵左宝貴はこれに真っ向から反対、退却は取り下げ。左は葉が逃げるのではないかと自分の親兵に見張りさせた。これで葉の威信はまったく地におち、その号令は用いられず、以後戦闘の指揮は諸将がめいめいで出すにまかせることに。

15日の戦闘では諸将が思うままに行動。大同江左岸の毅字軍(馬玉崑軍)の一部は最後まで勇敢に戦いあくまで日本軍の突撃を阻止、奉軍(左宝貴軍)の担当する城北丘の諸堡塁は日本軍に占領され、牡丹台も日本軍の手に、奉軍は奪還を計ったが不成功、葉志超と衛汝貴はここで開城の相談を始め、それに反発する左宝貴は七星門から突出して戦死。しかし平壌城の囲郭はいまだまったく清国軍の手中にあり、この日の午後にはかえって清国軍が勢いを盛り返し、持久戦の様相を呈してきた。

だが葉・衛にはもう戦う気力なし。左の戦死を幸いと、城を開いて北に逃げることに決して、午後4時40分に白旗。このとき葉たちは、開城という言葉の意味を、任意の方向に撤退と考え、開城と同時に捕虜になるなどと知らず。

葉志超・衛汝貴らは身をもって逃れ、9月16日に安州に到着。このとき安州を守備していた清国軍は2000余名、砲2門、総兵の衛本先と聶士成が指揮。続々と逃げてくる兵を収容。葉志超が到着すると、衛本先・聶士成の両将は、「敗兵をここで集めて日本軍を待ちうけよう」と意見を具申したが、葉は聞き入れず、あわてふためき義州に逃走、そこで安州の守備隊もまた先を争って退却。

葉志超には、日本軍と戦う気がまったくなかった、と考えざるを得ません。左宝貴は、葉志超を見張らせるだけではなく、監禁して実質的な指揮権を取り上げていたら、食糧・弾薬が不足する日本軍を負かしていたかもしれません。

平壌の戦いの総括

平壌の戦闘に参加した日本軍の兵力、総計人員約1万2000、山砲44門。清軍の兵力は約1万5000、山砲28門、野砲4門、機関砲6門。日本軍の死者は将校以下180名、負傷者506名、生死不明12名。消耗した弾薬は榴弾680発・榴霰弾2128発・霰弾16発、小銃弾は28万4869発。

清国軍の戦死者、総兵左宝貴族以下約2000余名、日本軍に捕えられた者は負傷者127名を含めて600余名。日本軍の捕獲した兵器、野砲4門、山砲25門、機関砲6門、砲弾約900発、小銃1160挺、小銃弾56万発、その他雑兵器、金属貨幣、糧米は2900余石すなわち約1万5000人の1ヶ月分と、雑穀2500余石。日本軍はその後当分、この食糧で給養をまかなった。

『日清戦争実記』は苦戦の原因究明、砲兵戦術の誤りを指摘。清国軍は長距離射撃に適した野砲、混成旅団は山砲装備で分解分載して運搬できるが、砲火の効力は野砲に及ばず、射程距離にも遠近の差。平壌城という要塞攻撃に山砲配備でしかなかった第五師団を批判。清国軍の砲数は日本軍より3割少ないが、堡塁も増強、強固な防備。

平壌の戦いは、実力よりも、清軍の欠陥によって勝利、というのが事実に近かった。イギリスの『タイムズ』は9月18日、日本の軍隊を高く評価する記事。

攻城戦では、攻撃側は防御側の少なくとも3倍の兵力が必要、と言われています。また、攻城戦では、当然ながら相手側の強固な防御を打ち崩せるよう、より強力な火力が必要です。そうした軍事の基本に反して、清国兵力より少ない兵力で、清国軍より劣った火力で攻城戦を戦おうとした、というのは、日本側にもともと無理があった、と言わざるをえないように思われます。

<平壌捕虜集合 〔平壌における清兵捕虜〕> (『日清戦争写真帖』より)

清国軍が勝手に自壊した平壌の戦い、日本軍の反省点

平壌での日本軍勝利への最大の貢献者は、清国軍の葉志超提督

清国軍が白旗を揚げた9月15日午後4時40分現在で、日本軍はといえば、正面攻撃を担当した混成第九旅団は損害大きく弾薬もなく退却中でした。北面からの攻撃を担当した朔寧支隊・元山支隊は、牡丹台から第五堡塁までは奪ったものの、乙密台攻撃で膠着状態になり攻撃停止状態でした。西方から攻撃を行っていた師団主力も陣地の不利の立て直しで、すでにこの日の攻撃は停止していました。

どの方面とも、平壌城の城壁・堡塁の防備の堅固さに、日本軍は効果的な対策をうちあぐねていた状態です。清国軍側にとっては、外郭堡塁がすこしぐらい奪われたからといって、まだ悲観するような状態ではなく、客観的に見て、その時点で清国側に白旗を掲げなければならない条件はなかったように思われます。

清国側は知らなかったことですが、日本兵は2日分の携帯口糧しか持っていなかった部隊が多数だったわけで、もう1日耐えれば、逆に大いに有利となって日本軍を駆逐できていた可能性すらあった戦闘でした。

それでも白旗を掲げてしまったのは、清国軍側総指揮官である葉志超提督に、戦闘意欲が全くなく、状況を冷静に評価する能力もなかった、ということなのでしょう。成歓でも前線に出ずに逃走してしまった葉志超を、平壌の戦いでの総指揮官にした、というのが、根本的なマチガイで、他の将、例えば左宝貴を総指揮官にしていたら、結果は全く異なっていた可能性がきわめて高かったように思われます。日本軍は葉志超提督に、勝利の感状を送ってもよいぐらいです。

裏返して言えば、日本軍は、平壌では勝ったと胸を張れない、清国軍側が勝手に自壊してくれただけだった、もうちょっと長引いていたらとんでもない無惨な結果になっていたかもしれない薄氷を踏むような勝利だった、と考えるのが妥当なように思われます。

西洋の報道機関からも、一生懸命には戦わなかった清国軍との報道

平壌の戦いについて、Paine, The Sino-Japanese War of 1894-1895 (サラー・ペイン 『日清戦争』)は、開戦前は清国有利と思われていたのに、日本の勝利となった結果を見て、西洋の報道機関は、清国軍が一生懸命には戦わなかった、と報道したようです。以下は同書からの要約です。

戦闘前の予想は中国有利

戦闘に先立って、海外での見解は、中国側は平壌では自分の土俵で戦うが、日本側はそこに着くまで長い行軍をせねばならず、到着するや否やよく防御された位置を襲撃しなければならない、というもの。こうした見解が、ヨーロッパの報道機関での日本の勝利のインパクトを強めた。

戦争の結果についての日中現地発行の英字紙の報道

The Japan Weekly Mail(横浜発行)は、中国側が一生懸命に戦ったかどうかを疑っている。「抵抗がなしとげたものは、あまり大したものではなかったようだ。中国側が8月4日にはこの都市を占拠していて、完全に防御を固めるのに十分な時間があったことを考えると、この点はきわめて驚愕的である」(1894年9月29日付)。

The North-China Herald(上海発行)の記事。回教徒将軍左宝貴の部隊は、彼が戦死するまで非常によく戦った。対照的に、「満州の部隊は全く信頼できないことをここで証明した」(1894年11月3日付)。平壌の満州軍は、戦うよりもむしろ、「ほとんど無傷で撤退した」(1894年10月12日付)。

なお、アメリカ海軍大学教授である本書の著者は、平壌の戦いでの清国軍について、「この戦争中で最も強固な抵抗の一つを示した」が、「大きな戦略上の失策を犯した」。それは「彼等が、日本の縦隊を、一番の弱みである渡河中に、攻撃しようとはしなかった」ことである、と指摘しています。

平壌の戦いでの日本側の3つの反省点

結果的に清国軍が自滅して勝たせてもらった日本軍ですが、自力で勝利を得るためには何をしていると良かったのでしょうか。いくつかの重大な反省点があるように思われます。

一つは、大同江対岸からの攻撃で大損害を出した混成旅団の問題です。二つ目には、破壊力が高く要塞攻撃戦には本来必須の野砲を持ち込まず、山砲だけで戦ったという問題です。三つ目は、糧食補給がきわめて不十分であったことです。以下に、この3つの反省点を検討したいと思います。

反省点① - 大損害を出した混成旅団の苦戦

平壌の戦いは、守りの固い要塞の攻撃戦でした。要塞の上に陣取って攻撃できる清国側と遮蔽のない場所で下から迫らざるを得ない日本側では、日本側の砲兵が強力な支援をできない限り、戦いにはならないように思われます。

大損害を出した大島旅団ですが、前面の清国軍について、まずは事前にどれだけの情報収集を行っていたのか、疑いがあります。大島旅団長は前日、午前8時の朝食頃には平壌城を占領しているだろうとの楽観論を述べていた、との事です。敵情の情報を事前に行わず、根拠のない楽観論を述べて、実際には苦戦し大きな損害を出す指揮官は、指揮官不適格と思われます。

大島旅団のもう一つの問題は、夜明け前の歩兵だけによる攻撃開始です。清国軍からの反撃に対し、夜間であったために砲兵隊を使った歩兵への援護ができず、大損害となりました。大島旅団は、1ヶ月半前には成歓の戦いで勝利しました。その結果、早くも清国軍に対する油断や驕りが出てきてしまったのではないか、と解釈したくなる戦況でした。

反省点② - 山砲だけでの攻城戦の無理

平壌の戦いでは、野砲を持ち込みませんでした。山砲で戦わざるを得ず、そのため実際に、平壌城の防御力に拠る清国軍の攻略に苦労することになり、またその結果損害も多く出すことになりました。朔寧・元山両支隊や師団主力は、混成旅団ほどの苦戦はしなかったものの、野砲がなかったために攻撃が手詰まりになったようです。

輜重の制約が理由でした。その原因は、朝鮮の道路が、義州街道のような幹線路であっても整備が悪く、野砲のような重量物の輸送に適していなかったことでした。朝鮮の道路に問題があったことは間違いありません。しかし、だから野砲抜きで、という対策が適切だったと言えるかどうかが問題だと思います。

朝鮮の道路でも何とか野砲を運べるように工夫するか、山砲しかなくても十分戦闘できるように、現地の情報収集を徹底した上で、熟慮して戦闘計画を立てるか、どちらかをしている必要があったのではないでしょうか。そのために日数がかかるなら、作戦日を遅らすことも必要だったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

なお、第5師団の残部(第十旅団)に7月12日に動員が発令されたときには、朝鮮の地形から駄馬による輸送が困難と判断し、駄馬に替えて軍夫3500人を雇うことを命じられ、また、8月に派兵された第三師団は、運搬用の車と軍夫3178名とともに戦場に到着した(原田敬一 『日清戦争』)とのことで、成歓の戦いに向かった攻撃隊と比べれば、明らかに状況がカイゼンされていました。ただし、その程度のカイゼンで十分だったかどうかは、別問題であったと思います。

なお、このカイゼン策の結果として、日本から軍夫を送るようになって「最初の募集に応じて韓地渡航」した「人足」である軍夫は、口入業者の手で集められた者で、素行に問題が多かった、という別の問題が生じたため、日本の警察官100余名も漢城に送られるという追加対策も実施され、「無頼漢170余名」が内地送還となった、とのことです(原田敬一 同上書)。問題の発生に気が付いたら、追加のカイゼン策も即座に実施する、というのは適切な対応でした。

反省点③ - 糧食の不足

原田敬一 『日清戦争』 は、糧食問題について、以下を指摘して陸軍中枢を批判しています。

『日清戦史』 には、食糧補給の困難さについて、朔寧支隊や元山支隊、混成第九旅団の努力を詳しく記している。馬糧の精米と、朝鮮人から徴発して集めた粟・稗を交換して、前者を兵士たちの食糧に充てる、という苦肉の策も取られた。新渓や黄州付近での駐屯は、食糧購入を行い補充するためで、「徴発」を積極的に行った。輜重輸卒や馬匹の大量動員を行えなかったため、食糧を確保しても食糧輸送の方法がない、というのが各師団を悩ませ、元山支隊では、戦闘部隊である歩兵一個大隊を運搬に充てて凌いでいる」と記述した上で、「後方部隊への十分な配慮がなされないまま戦争を行う傾向がこの時すでにあり、それでも「然るに将士は能く此の艱苦を忍び疲労に耐え」た、と楽観的に総括する参謀本部の公式見解は、以後の日本陸軍の体質をも決定した。

ここでの問題は、成歓の戦いでの朝鮮人人夫の逃亡問題と基本的には同根で、やはり日本軍に、朝鮮の社会的経済的状況の事前研究が不足していたことが根本原因となっていたように思われます。

外務省編 『小村外交史』 の中に、日清開戦で第一軍付を命じられ、平壌戦の直後に平壌入りした小村寿太郎のエピソードがあります。平壌で、朝鮮国内での輸送の困難さに悩み悲観していた軍司令部の将校に対し、小村は下のように説いた、とのこと。

それは初めから見当を誤っている、朝鮮人は金の価値を解しない、金の必要を知らない、たまたま金を持てば生命の危険を招くから、これを獲ようという欲望もない、けれども満州に入れば、土民は金を欲しがることに於いて韓人の比ではない、生命と金銭とは彼らの最も貴しとするところであるから、よく金を与え生命を安全にし、この二者に安心を与えさえすれば、敵地なりとも兵站の輸送、物資の徴発確かに意の如くなる。

小村寿太郎は、朝鮮と満州の社会的経済的な差異を的確に理解しており、一方軍事教育だけで育てられてきた軍の将校はそういう理解が出来ていなかったことを示していると思います。

「2 戦争前の日清朝 - 2c5 朝鮮⑤ 経済の状況」のページで確認しましたとおり、朝鮮の農村は、もともと生産性が低く自給自足的であり、余剰に乏しく、市場経済の発達も限定的な状況でした。つまり、大人数の兵の糧食に不足が生じないような徴発ができるなどとは、そもそも期待できない経済環境にあったわけです。この点が事前に十分研究されていたなら、朝鮮派遣軍の糧食は日本から補給するのが望ましい、という判断になっていたのではないかと思われます。

さらには、わずかしかない余剰を無理に取り上げることは、農民にとって文字通りの死活問題となるおそれがあり、反日感情を一層高める恐れもありました。緊急対策として徴発をするとしても、後日日本から食料輸出を行って、徴発分を補充する、といった対策も必要があったように思われます。

糧食不足は、おそらくは行軍を開始してすぐに分かったことでしょうから、9月15日の戦闘開始予定日を、その時点で見直すべきであったように思われます。

確かに、清国軍側の平壌への増派は依然行われていましたから、その前に一日でも早く戦闘に持ち込みたいという判断が働いたのでしょう。しかし、清国軍の増派も日本軍の準備不足も、どちらもマイナス影響がありうる問題です。二つの問題のうち、日本軍の準備不足によるマイナスよりも、清国軍の増派によるマイナスの方が影響が大と見た判断が妥当であったといえるでしょうか。清国軍は訓練度が低いので必ず勝てるが、平壌の陣地は防御力があるので、勝つまでに時間がかかる可能性がある、そうであれば、食糧・弾薬の不足が無いように準備してから戦闘を開始するべきである、と判断するのが妥当であったように思われますが、いかがでしょうか。

結果的に清国軍が、予期せぬところで白旗をあげてくれて戦闘が終了し、また清国軍が残していった食糧を入手できて、何とかなりました。しかし、もしも清国軍の抵抗がもう2~3日続いていたら、日本軍はどうなっていたでしょうか?食糧のなくなった日本軍は崩壊していたかもしれません。結果オーライだったから本件は反省・追及する必要なし、とされていることは、カイゼン視点をまったく欠いており、非常に問題であるように思います。

なお、野津道貫師団長は、朝鮮の内政改革が実効をみないために人馬徴集や進軍が困難である、と山県有朋に書き送り、山県はこれをうけて総理大臣伊藤博文に対し、日本側の当面の目的にそった内政改革を、早急に実現させるよう訴えたとのことです(この点については「6 朝鮮改革と挫折 - 6a 大鳥公使時代の朝鮮」のページで詳しく書きました)。 それなら、朝鮮内政改革のためには日本からの資金提供も実施すべき、と訴えるのが適切でした。

一方、マーチン・ファン・クレフェルトは、軍隊への食糧や軍需品の補給が歴史的にどのように変化して来たかを論じた著書『補給戦』の中で、軍の司令官にとっては、作戦行動など全戦略の実行を頭に描き始める以前に、麾下の兵卒に対して必要な食糧を、正しい時間に正しい場所に送る道があるかどうか、また、これらの道路上での移動が、輸送手段の不足あるいは過剰によって妨げられることがないかどうかを確認することが、「しなければならないし当然すべき事柄」であると述べています。

このクレフェルトが言うところの軍の司令官に必要な要件から判断してみると、野津師団長が、人馬徴集や進軍が困難なのは自己責任ではない、と主張していたのなら、また、山県第一軍司令官がその主張を肯定していたなら、そもそも野津道貫は師団長を任せられる人物ではなく、山県有朋も第一軍司令官の器ではなかった、といわざるをえないように思います。

戦いの後の平壌

平壌の戦いから1年後のイザベラ・バードの観察

最後に、平壌の戦いの約1年後、1895年の秋に平壌を訪れたイザベラ・バードによる観察です。以下は、再び 『朝鮮紀行』 からです。

市街戦はなかったのに荒廃した平壌

明るい陽光が照らしだす荒廃ぶりは目をそむけたくなるほどで、人口6万のはなやかな都が衰退し、1万5000戸つまり5分の4の人家が破壊されたのである。大通りや路地は瓦礫でふさがれ、かつて朝鮮家屋が立ちならんでいた丘の斜面や谷間は、壁や暖房床や煙突の残骸、屋根も壁もごた混ぜになった瓦礫の山で覆われ、さらにひどいことには屋根や壁が無事に残っていても、戸や窓の建具をきれいに奪われた家屋は、恐怖に襲われて大きく目を見開いた人の顔を連想させる。どこへ行っても同じような光景が何マイルにもわたってつづき、その大部分は焼けて黒ずみ、形もさだかではなく、醜くまた絶望的で、まぶしい日ざしはそれをあざ笑っているかのようだった。

平壌は猛襲を受けたわけではない。市内では実際の戦闘はなく、敗退した清国軍も占領した日本軍も朝鮮を友邦として扱っていた。この荒廃のすべてをもたらしたのは、敵ではなく、朝鮮を独立させ改革しようと戦った人々なのである。「倭人(矮人)は朝鮮人を殺さない」ことが徐々に知られるようになり、多くの住民はもどってきていた。

日本軍と日本軍が訓練した訓練隊による略奪

日本軍が入ってきて、住民の大部分が逃げ出したのを知ると、兵士は家屋の木造部をひきはがした。往々にして屋根も燃料やあかりに使った。そして床で燃やした火を消さずに去るので、家屋は焼失した。彼らは避難民が置いていった物品を戦闘後3週間で略奪し、モフェット氏宅ですら700ドルに相当するものが盗まれた。氏の使用人が書面で抗議したが、略奪は将校も現場にいて容認されていた。このようにして朝鮮で最も栄えた都の富は消えてしまったのである。

そのあとの占領中、日本軍は身を慎み、市内および近郊で得られる物資にたいしてはすべて順当な代金が支払われた。日本兵を激しく嫌ってはいても、人々は平穏と秩序が守られていることを認めざるをえず、また、日本軍が引揚げれば、訓練隊がのさばることもよくわかっていた。訓練隊は日本人から教練と武器を受けた朝鮮人の連隊で、すでに人々に暴力をふるったり物を盗んだりしはじめており、行政当局に公然と反抗していた。

補給不足のツケが回った、日本軍による平壌の民家の破壊

戦闘直後は、日本軍が燃料や明かりとするために、避難民の民家を壊して木材を取り、火事も起こったこと、また物品の略奪もあったこと、しかし3週間を過ぎてからは略奪はなくなり、調達には代金が支払われ、平穏と秩序が回復したことが記されています。

問題は、直後3週間内に起こった日本軍による民家の破壊です。日本は朝鮮の独立を援けるために日清開戦をおこなったのであり、朝鮮国民・平壌市民は断じて日本の敵ではありません。平壌市民の民家の多数を壊したことは、開戦の目的には反する行動であったと言ってもよいように思われます。それなのに日本兵が民家を壊したことは、補給が不十分な状態で平壌の戦いを行わざるをえなかったことの結果であったと考えられます。

平穏と秩序が戻っても日本軍が憎まれていた理由の一つは、市内では戦闘がなかったにかかわらず民家が破壊行為にあったことだった、と想像できます。言い換えれば、日本軍の補給軽視の作戦のツケはこうした点にも回っていた、補給が十分なら日本軍は住民に憎まれていなかった、と言えるように思われるのです。野津第五師団長の責任は重かったと思います。

平壌の戦いは、勝ったと言っても残念な戦い

改めて平壌の戦いを総括すれば、日本軍は、過小な兵力で適切な兵器や食料の準備もなく無理な状態で戦闘を開始したために苦戦を強いられているところに、たまたま清国軍の総指揮官に戦闘意欲がなかったため、勝ちを拾うことができた、というきわめて幸運な戦闘でした。日本軍の準備の悪さは、平壌市内での略奪まで生じさせてしまいました。

十分に反省すべき重要なカイゼン課題がいろいろ出てきたにもかかわらず、勝ち戦であったために、それらの課題への前向きな反省が行われずに済まされてしまった残念な戦いになった、と総括するのが妥当のように思われます。ここでしっかり反省を行っておけば、昭和前期の日本軍による中国やアジア各所での住民からの略奪や、食糧・弾薬不足状況でも兵を送り出して飢えさせるといった所業は、相当に減じていた可能性もあったのではないか、とも思われるのですが。

次は、平壌の戦いの2日後、海軍力の雌雄を決した、黄海海戦についてです。